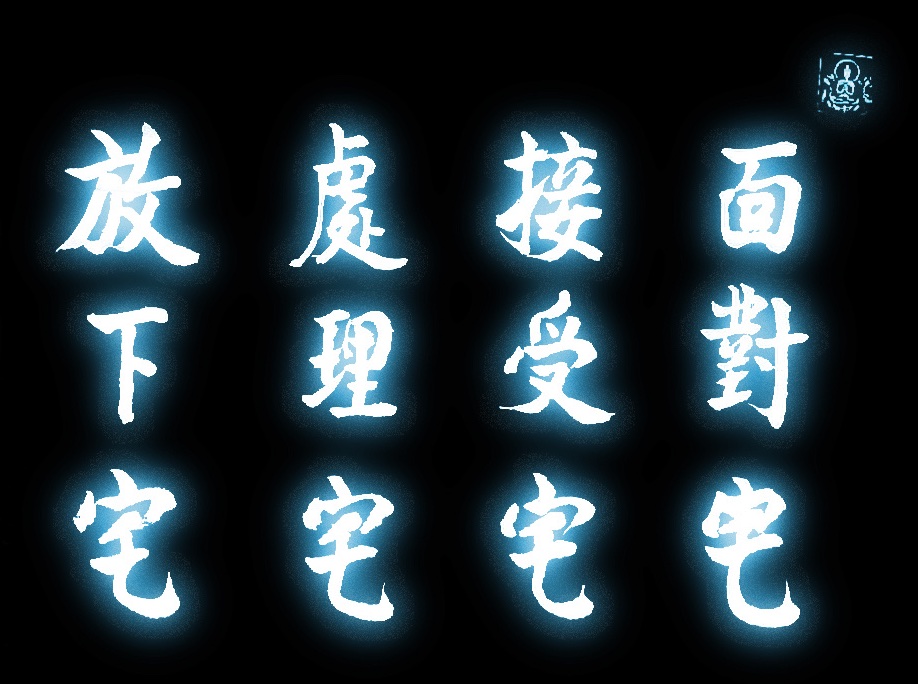

我們一直以為一定有裡面,也有外面;而且,裡面就是裡面,外面就是外面。很多時候這樣想,這樣看,也沒錯。

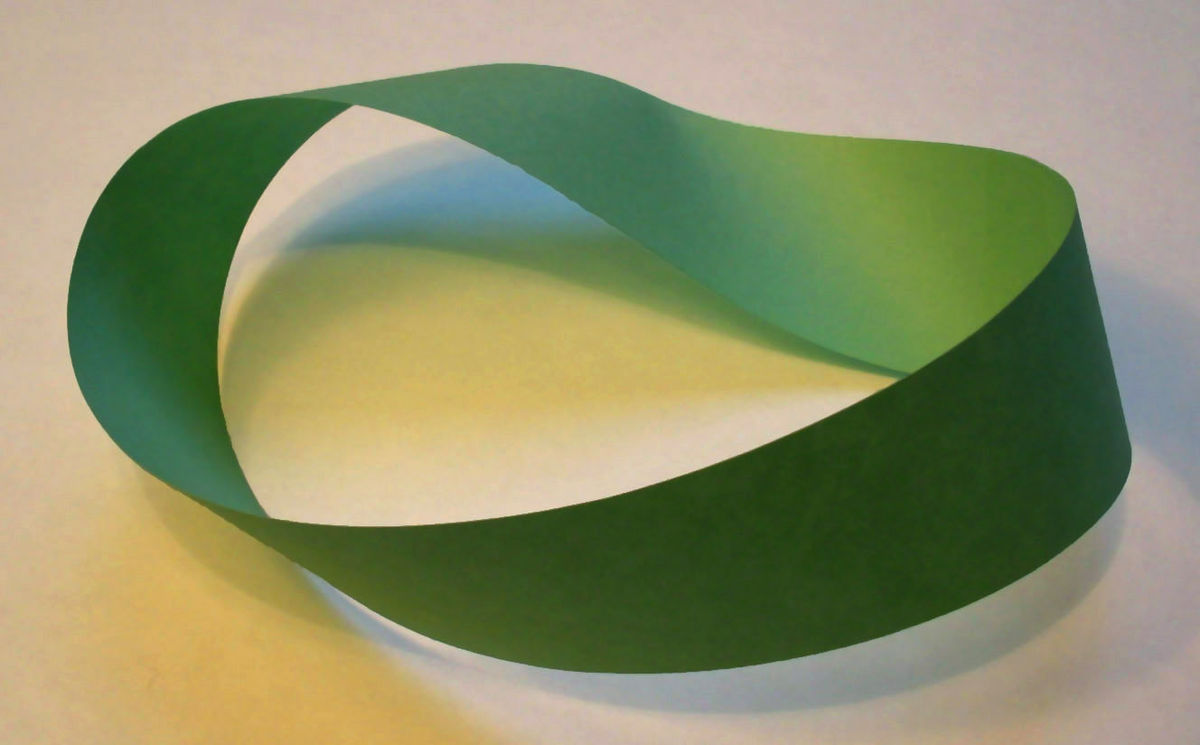

不過有些時候,有些狀況,說不定,只有一面。我們早就習慣要趕緊區辨清楚,「說,你們誰是裡面的,誰是外面的」,天知道,有時候就真的就只有一面啊。裡面就是外面,外面就是裡面。

By David Benbennick – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50359

By David Benbennick – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50359

身體是外面的,精神心靈是裡面的。誰說的?

那反過來呢?精神心靈是表象的,身體才是真的的底層結構,身體才是誠實不欺的。

誰說的?

身體就是精神心靈,精神心靈就是身體。這樣聽起來就萬無一失了?這樣我們就願意高高興興買單了嗎?

巴哈的 canon cancrizans(逆行卡農)幫助我們跳離啟始、終結,幫助我們從另一種方式來觀看二律背反(像是「宇宙在時間上有起點,在空間中也有限制」、「宇宙沒有起點,在空間中也沒有任何限制;它在時間與空間中都是無限的」)。重點是,正反俱呈之後,說不定還能有「合」(像是影片中,兩段旋律的合奏)。

中醫《靈樞》裡講「凡此五藏六府十二經水者,外有源泉,而內有所稟,此皆內外相貫,如環無端」,講「人受氣於榖,榖入於胃,以傳與肺,五藏六府,皆以受氣,其清者為營,濁者為衛。營在脈中,衛在脈外,營周不休,五十而復大會,陰陽相貫,如環無端」,講「陰之與陽也,異名同類,上下相會,經絡之相貫,如環無端」。都是「如環無端」,都是 Möbiusband(莫比烏斯環)。

都是開始,都是終結。都是身體,都是精神心靈。都是裡面,都是外面。

在 sirsasan(頭倒立式)裡,我們以為我們可以輕輕鬆鬆讓 prana(上行氣)下行、apana(下行氣)上行,我們以為我們看到了一個不一樣的世界,甚至於以為我們翻轉了這個世界。

於是我們拼命練體位法,我們拼命練呼吸法,我們拼命練靜坐。於是我們拼命厭惡這一切。於是我們重新拾起這一切,只管體位法,只管呼吸調息,只管打坐。

美國的天主教作家 Thomas Merton 這麼說過,

We don’t have to adjust to the world. We can adjust the world.

我們不需要去適應這個世界。我們可以調整這個世界。