你一定也聽過「諸惡莫作,眾善奉行,是諸佛教」這句名言。

小時候聽到這句,心裡的直覺反應是,「真是有夠無趣,有夠老掉牙的說教啊」。的確,如果去除脈絡,望文生義,這句話還真是沒有吸引力。

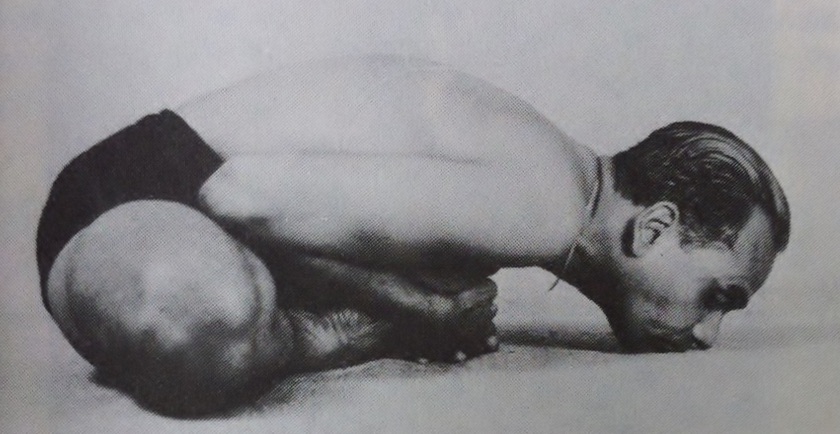

我常常在教室裡和同學玩一種遊戲:我捧起同學的手臂,然後請同學盡可能放掉一切力氣,由我來支撐,由我來移動。絕大多數的同學儘管了解,主觀上也願意配合,但就是沒辦法真的「放掉一切力氣」。

為什麼沒辦法放掉?

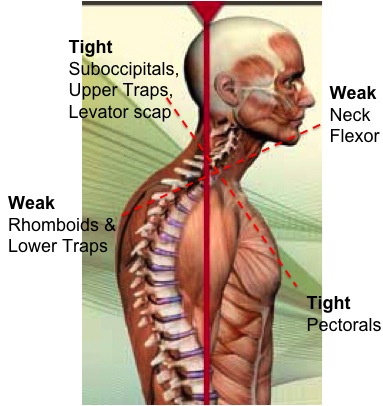

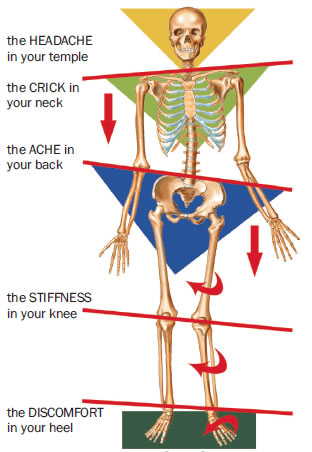

因為舊的習慣,舊的認知,舊的使用身體的方式還緊抓著控制台,緊握著麥克風,高高在上,下著指導棋。

亞歷山大技巧(Alexander Technique)的練習裡,最重要的一組觀念 / 技巧,就是抑制(inhibition)/ 導向(direction)。抑制不應該做的,不需要做的;導向應該做的,需要做的。

在什麼層次上練習?

腦子。

先真的安靜下來,想清楚。想清楚再說。想清楚再動。

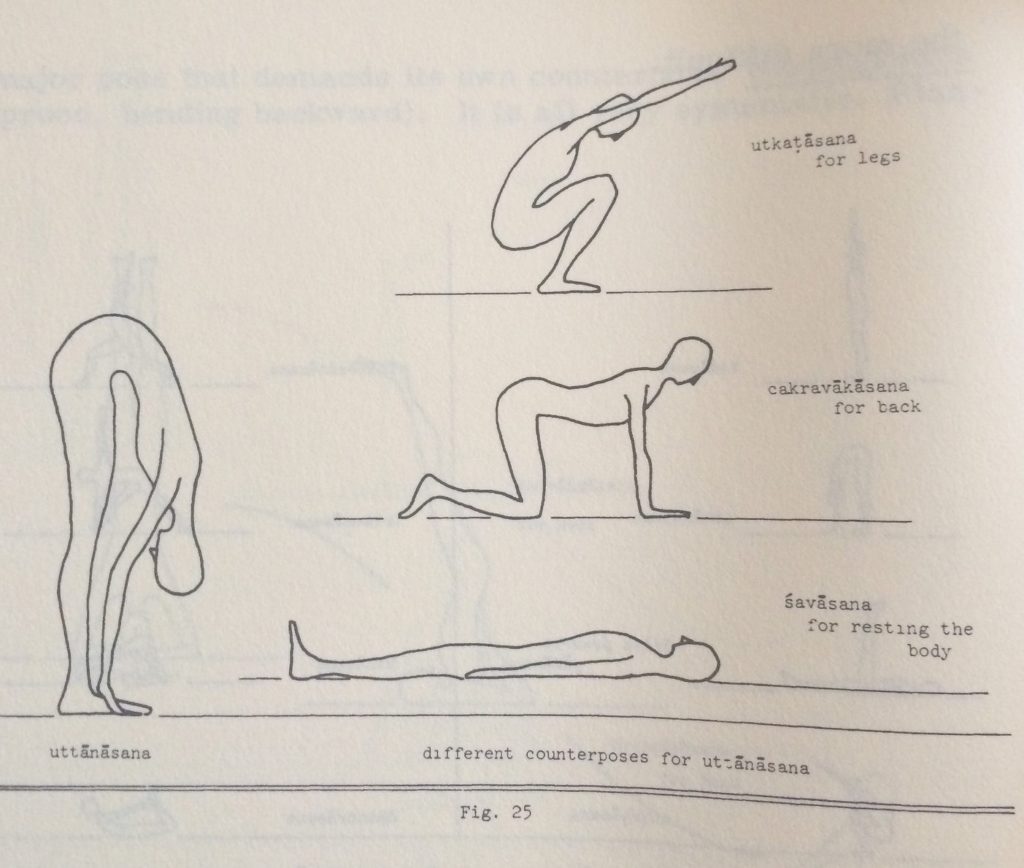

站立的山式(tadasana)也好,半躺下來也好(semi-supine),或者坐在金剛座(vajrasana)、蓮花座(padmasana),或者就一張椅子也好。

先真的安靜下來,感覺自己整個人的狀態。

發想一個念頭實驗看看,不管是想著從站姿坐下,或者從坐姿站起來,或者輕輕轉頭、轉身,或者舉起一隻手臂。觀察看看一個念頭帶來多少緊張,帶來多少不必要的壓力。

photo source: AUTRE

亞歷山大(F.M. Alexander)說,

面對刺激時,要先抑制特定的習慣性反應,但唯有當人們真心想要找出自己的問題時,才能察覺到我所說的習慣性反應。

我們察覺到了嗎?

「察覺到了」就是關鍵的第一步。接下來就有機會選擇抑制,選擇新的導向;選擇不依照過去的習慣,選擇創造新的習慣。

願意再試一次嗎?就站在山式吧。先靜一下,感受自己的身體、呼吸、情緒、精神狀態。在安靜的狀態下,想想看,如果要舉起手臂往上,有哪些連鎖反應就瞬間啟動了。暫停一會兒,重新想想看。再暫停一會兒,再重新想想看。多練習幾次之後,清楚想著,要輕輕鬆鬆舉起手往上。觀察看看自己的狀態。

(我們可能以這種方式、以這種態度來練習瑜珈體位法嗎?我們有力能維持練習過程中一直保有這樣的品質嗎?)

回過頭來再看看「諸惡莫作,眾善奉行,是諸佛教」這句話。巴利文 Dhammapada(《法句經》)的原文是這麼說的:

Sabbapāpassa akaraṇaṁ, kusalassa upasampadā,

sacittapariyodapanaṁ, etaṁ Buddhāna sāsanaṁ. (Dhp.183)To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse his mind — this is the teaching of the Buddhas. English translated by Ācharya Buddharakkhita

The non-doing of any evil, the performance of what’s skillful, the cleansing of one’s own mind: this is the teaching of the Awakened. English translated by Thanissaro Bhikkhu

一切惡莫作,一切善應行,自調淨其意,是則諸佛教。中譯:葉均(了參法師),參見「巴漢對照法句經」。

(這裡頭有個關鍵字 kusala,依《パーリ语辞典》的解釋,「kusala:[Sk.kuśala] 善的,善業; (靈)巧的,善巧.-ttika善三法.-pakkhika 善友.-bhāgiya 善分.-mūla 善根.-rāsi 善眾,善聚」。)

從腦子、心緒的層次(sa-citta / 自己的,心)開始,把不應該做的、不需要的壓力、緊張割捨掉,導向應該做的、需要做的、善巧的,也就是,不再產生新的壓力、緊張、痛苦的行動。

這並不是什麼善惡、好人壞人、好事壞事的道德批判。

如果想要維持長期快樂的身心狀態,如果想要遠離壓力、緊張、痛苦,要練的是技巧。從自己的心、自己的腦子出發,重新使用自己。

像學習彈鋼琴、學習木工、學習打球一樣,要一再反覆練習。練得不順,分析看看哪裡有問題,調整、實驗,再繼續重新練習。重要的是你的行動(記得,行動源自於念頭),無關乎你是什麼人,無關乎你是好人或者壞人,無關乎你性情好或者脾氣差。

分心一百次,就回來一百次。分心一萬次,就回來一萬次。

這是技巧訓練。這是技巧練習。