不管我們有沒有清楚意識到,我們都一直在形塑自己。形塑自己的身體,形塑自己的念頭,形塑自己的心靈和精神。

練瑜珈動作伸展軀體,練呼吸法練氣調息,練靜坐讓思緒舒緩下來,也都是一種形塑的過程。像是捏陶或者做麵包一樣,有些既有的素材在那邊,等著我們去動手動腳動腦,捏成某種形狀、德性。

我們可以問自己,上瑜珈課,或者生活中的各種活動,究竟我們想形塑的是什麼?身體或者心靈?(也有的人會覺得多多益善,全拿比較好;也有的人會覺得,身體和心靈絕對是不可分割的,練身體也就是在練心靈。都好。)

接下來的問題是:想形塑成什麼樣子?想要纖瘦的肢體?(誰告訴我們纖瘦的肢體才漂亮?萬一生長在唐代怎麼辦?)健康的身體?(誰定義的健康?或者說,暫停下來,或者撥個空檔,仔細想一想,到底我們腦子裡對於「健康」這個詞的理解、想像是什麼?這些理解、想像又是從哪裡來的?)想要一塵不染的心靈?(受得了嗎?)沒有欲望的心靈?(受得了嗎?)想要很會做夢、會做各式各樣的夢,或者想要只會做美夢,或者想要完全不再做夢的腦子?

繼繼追問下去的話,應該可以問問自己:有什麼工具,或者,想找什麼樣的工具來形塑?有什麼指導的方法?跑步?(隨意慢跑、一天一千公尺或者三五公里甚至半馬全馬?)大汗淋漓的暢快運動?練瑜珈?(哪一種瑜珈?大汗淋漓的暢快運動?邊吹冷氣邊聽音樂?點香點精油、唱頌印度教或者各種咒語?靜坐?到荒郊野外苦行?到孤兒院養老院當義工?)

好久以前在某堂瑜珈課上,一位老師說,「我沒有辦法想像一堂瑜珈課可以沒有拜日式」。好多年下來,我還真的每一次練習都是從拜日式開始。可是,為什麼呢?為什麼要先做拜日式呢?誰開始提倡的?(不要說什麼「哈達瑜珈傳承五千年」這一類的廣告辭哦。)對哪一種人有好處?有些問題我慢慢找慢慢找,有了某種程度上的解答(正不正確我自己也不十分確定),但是我知道,拜日式有拜日式的優點,自然也有它的侷限。有的人穿上覺得合身舒爽,也有的人其實只是在削足適履。

瑜珈課上常碰到類似性質的問題,像是戰士一或者戰士二前後腳距離得多大?前腳跟和後腳跟有什麼相關的位置、關係?有的老師「規定」非得這個點和那個點對齊,可能是因為他的老師也這麼「規定」,也可能是他照著這樣的「規定」練了大半輩子,而且覺得愈來愈受用、愈來愈舒服(或者根本沒注意到有什麼感覺)。我們可以當乖學生按著「規定」操作,但我們也可以選擇跳脫開來觀察、研究,發現原來某個系統之所以這樣強調,是因為這個系統的開山祖他自己身體的限制、理解,是因為這個系統的老師在解剖學的指導下認為應該這樣操作才有最大效益,也可能發現自己真的適合或者不適合這樣的「規定」,最後說不定又回到一樣的操作手法,但也可能創造出完全不同的練習方式。

我們想形塑的模樣、形象、意象,我們想掌握的工具、方法、指導理論,是在什麼樣的際遇之下碰到的?有的人因為家裡本來就有某種信仰就跟著信(相反的也常見,家裡信某種教,長大之後看到這種教就會出現生理性的反感),有的人因為鄰居、好朋友推荐就跟著去看看(長輩圖威力無窮),有的人因為一部電影、一本小說,有的人因為某個偶像,或者各式各樣的原因,開始斷食,開始生機飲食,開始喝椰子油,開始吃大量蔬果或者不吃水果,開始喝粥,開始自己手作麵包,開始不菸不酒、不吃澱粉、小麥、蛋、牛奶。

這些都很好,說不定都非常值得擁抱,也說不定有朝一日時機到了就又都會放下。

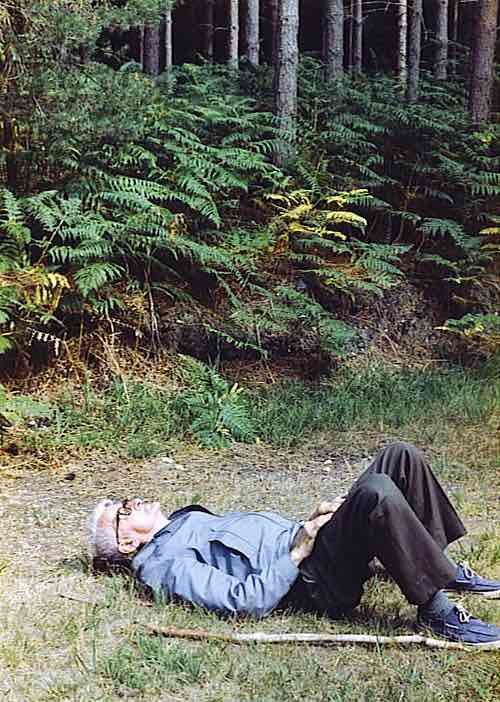

試試看假裝都暫時放下來,假裝都先擱在一旁吧。專心觀察我們的身體反應,我們的心在說些什麼吧。(誰要我們這樣做的?誰教的?這樣操作有什麼效果?有什麼舒服或不舒服的體會?有沒有別的方法可以替代、變化?)腦子在告訴我們什麼事情?身體在說什麼話?心在嘟嚷著些什麼?(以上這幾種到底有什麼差別?我們真的區辨得出來嗎?)

我們到底在形塑什麼?我們到底想形塑成什麼樣子?我們用什麼方法什麼工具什麼理論來形塑自己(或者自己和他人的關係)?

我們形塑出來的樣子,自己真的喜歡嗎?想再大整型一番,或者想再局部雕塑細節呢? 🙂