很多人光是舉起手,像是抓公車吊環,像是拿起手機準備接電話,或者瑜伽課裡任何一個高舉手臂的動作,就會引發肩膀(甚至肩頸)痠痛不舒服。怎麼辦呢?

Photo by Tamarcus Brown

我們讀解剖學,查資料,知道好幾條肌肉的(拉丁文)名字,三角肌、棘上肌、棘下肌、斜方肌(還要分上中下哦)、前鋸肌。甚至查了肌肉個別的起止點,還順便看到一些復建科醫師、物理治療師會朗朗上口的症狀名稱。彷彿這些拉丁文的肌肉名字是咒語,我們默念著,就能隨心所欲控制,就能拿回主導權,就能和痠痛說再見。如果這樣有效的話,那大家就一起來開讀書會,一起來背書,從此以後就幸福快樂囉。 XD

或者我們以為瞄準幾條特定的肌肉,改善這幾條肌肉的使用方式,事情就能解決了。

事情的操作很可能並不是這樣子的。

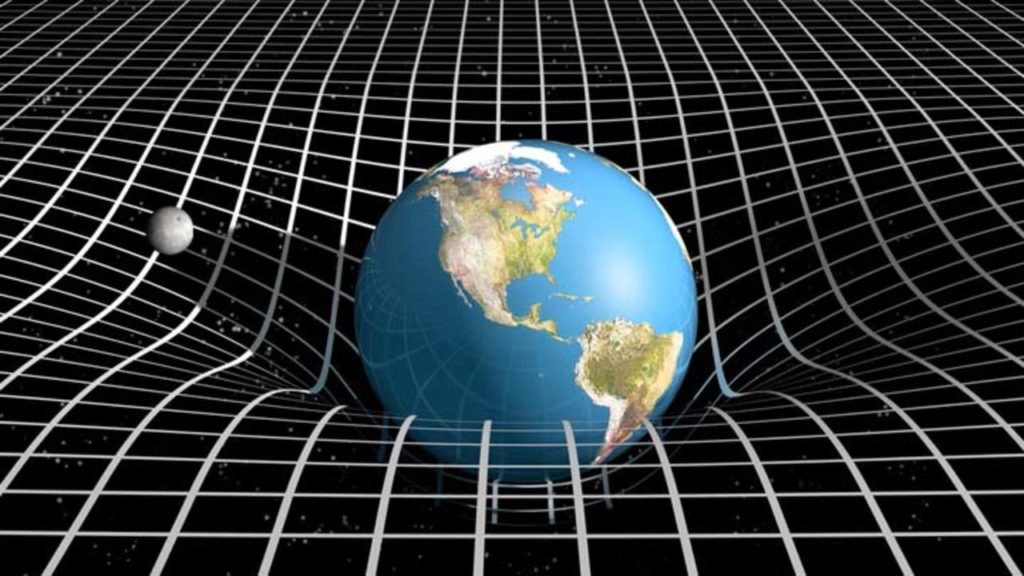

簡單來說,人體很複雜的。多複雜呢?複雜到不是幾條肌肉能夠描述清楚的。肌肉不是孤立的存在,肌肉有鄰居,肌肉有筋膜包覆,肌肉又會帶動骨骼位移。這些事情都和我們的腦神經系統緊密聯繫,大腦皮質(特別是前額葉皮質)、邊緣系統、小腦、腦幹等等當然也都串連在一起。不只牽一髮而動全身,甚至,念頭一動,該動的、不該動,該緊的、不該緊的,全都一股腦手牽手搶著衝上舞台囉。

說那麼多,那到底要怎麼辦啦!

最近我常常試著教同學練習一個小訣竅:在真正舉手之前,先想著,「我要讓肩胛骨輕鬆下滑」。

什麼,就這樣「想著」?

沒錯,就「想」,動腦筋、動念頭,別動肌肉。或者說,念頭一動,肌肉就跟著動了。(”The mind moves, the muscles follow.”)

可以的話,在想「我要讓肩胛骨輕鬆下滑」這個念頭時,提醒自己,不要有背部、肩胛骨周圍肌肉在拉扯的感覺。如果有肌肉拉扯、甚至緊繃的感覺出現的話,請讓練習暫停下來,回到自己的呼吸一段時間。

「我要讓肩胛骨輕鬆下滑」這個指令如果能夠順利執行的話,說不定還可以再接一道指令:「我要釋放手臂肌肉的緊繃」,或者「我要放鬆手臂的肌肉」。

楊澄甫「太極拳說十要」裡對於「沉肩墜肘」的說明是這樣子的:

沉肩者,肩鬆開下垂也。若不能鬆垂,兩肩端起,則氣亦隨之而上,全身皆不得力矣。墜肘者,肘往下鬆垂之意,肘若懸起,則肩不能沉,放人不遠,近於外家之斷勁矣。

而楊澄甫的學生鄭曼青(「五絕老人」)再進一步解釋:

如能鬆透,即是沉。筋絡全開,則軀幹所繫,皆得從下沉也。按沉與鬆,原是一回事。沉即不浮,浮是病。體能沉已善矣。尤其加以氣沉,氣沉,則神凝,其用大矣。

當這些指令(也就是我們「想」著的「念頭」)在腦子裡成形之後,就可以一邊呼吸,一邊輕輕、慢慢舉起手臂囉。不少同學操作幾次之後,發現的確是有點效用,平常緊繃不已的三角肌會適度釋放,不至於總是出太多力氣。

話說回來,如果真的按照我上面的說明,練習了一兩次,但卻沒有立竿見影的成效,請別太在意,畢竟我們可是花了幾十年的「練習」才讓肩頸這麼緊繃的。多玩幾次(或者到教室來玩吧!),多花點時間投資在對自己好一點的事情上,你的身體會很感謝你的!