有時候想安靜下來,不管是不是形式上的靜坐,或者就是單純的安靜,獨處。但總是很難辦到。

才剛剛讓表面上安靜一點,嘴吧不說話了,肢體也不扭來動去,但內心的獨白戲或者對話反而一發不可收拾,怎麼也壓不下來。(其實本來就不需要「壓」下來。)

說不定,是肢體有非常強烈的需求,是肢體在發射強烈的訊號,告訴我們,這裡或者那裡,非常非常緊繃,快承受不住壓力了,得釋放開來。

怎麼辦?

試試看輕鬆一點的方式吧。找塊平坦的地板(鋪一張毯子或者瑜珈墊更舒服),平躺下來,聽聽看身體的訊號從哪裡發出來。例如左右兩邊的肩胛骨和地面的不同關係,下背覺得舒不舒服,大腿小腿的肌肉繼續繃緊還是慢慢解除壓力,或者找找一根一根手指、腳趾末稍的位置、感受(別急著動哦),也可以探索看看胸腔裡肺的擴張收縮,腹腔裡的胃腸蠕動。總之,讓自己可以像個好奇寶寶一樣,可以盡情觀察自己的身體狀態。

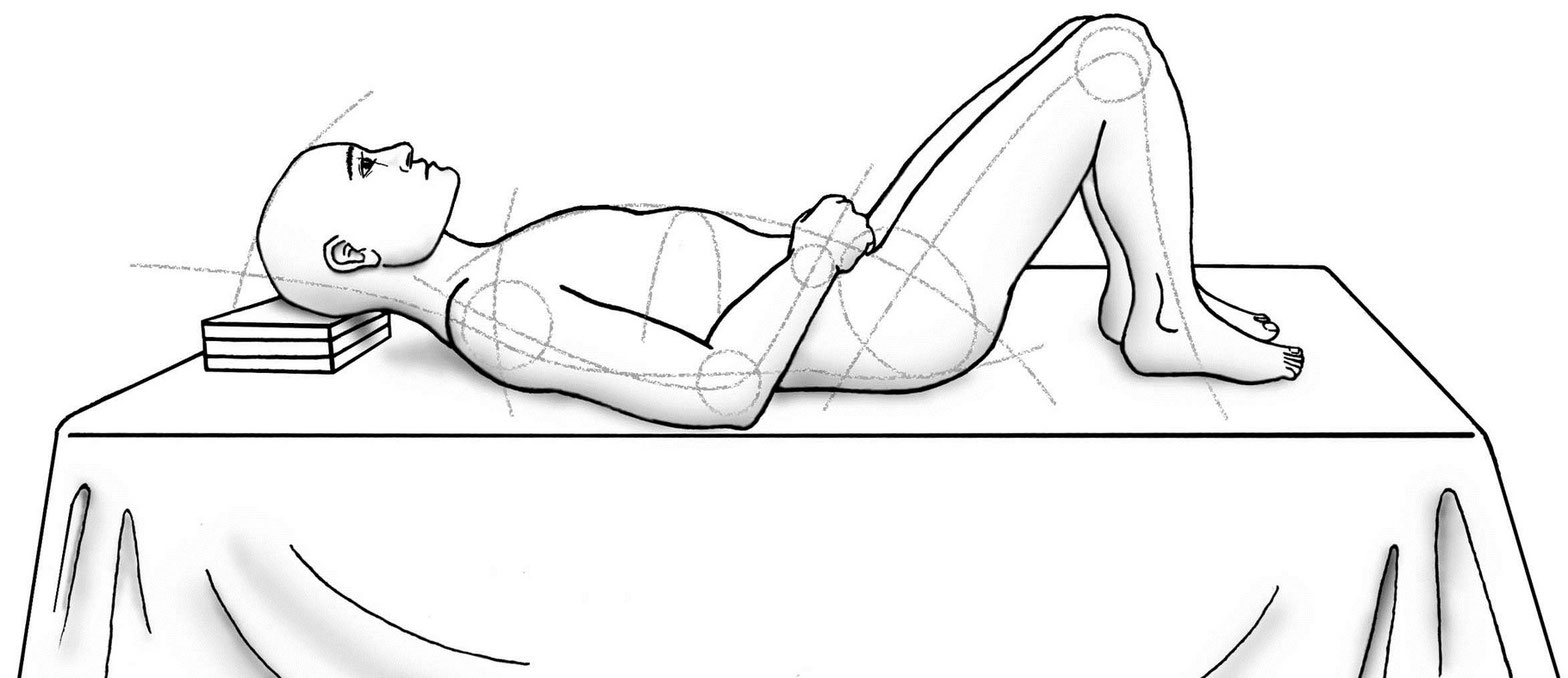

接著再試試,後腦勺底下墊個兩三本書,膝蓋彎曲,兩隻腳掌都放在地面上。要墊幾本書,要墊到多高,因人而異,得實驗操作看看,才能知道現在最適合的高度。記得書別墊到脖子,要讓脖子的肌肉自然懸空。

兩隻腳要多寬,距離臀部要多遠,同樣得試試看才知道。找找看,什麼樣的距離,兩隻腳都能比較輕鬆穩定放在地面上,在不用力的情況下,膝蓋不會往內或者往外傾斜。

如果你真的這樣操作下來,說不定會發現,在這樣的過程裡,腦海裡的對話已經自然而然減少了一些。很可能是因為有要觀察的目標,注意力不會東飄西晃,也有可能因為這個半躺的姿勢,肢體開始能夠有效釋放累積的緊繃和壓力了。

再多花一點時間,等一等。似乎有些不一樣的聲音,不怎麼熟悉的訊號出現,在哪裡?在髖關節裡,或是在肩膀?在頭皮,還是在眼窩深處?在某一側的腳踝,還連結到某一隻腳趾,連結到小腿甚到大腿的什麼地方?

想像躺著的是全世界你最愛的人,你的小孩,你的父母,你的伴侶,你的偶像,你的上師,你自己。你願意花一切的心力,來傾聽他的聲音。那就聽吧。輕輕閉上嘴吧,輕輕閉上眼睛,仔細聽吧。想用手來幫忙傾聽,那就讓手移動到想傾聽的部位。想用心來專注傾聽,那就讓意識、精神、注意力都灌注到整個身體,聽聽看呼吸,聽聽看心跳,聽聽看血液流動,聽聽看腦子安靜下來的身體,整個身體。

或許胸口、肚子覺得悶悶的,或許骨盆裡面緊緊的,也或許是其他部位。用溫柔而堅定的態度,告訴這個全世界你最珍愛的對象,握緊的拳頭,咬緊的牙關,緊緊糾結的心情,都可以放下來了,至少,可以暫時放下來。你就在這裡,陪伴著,傾聽著。