朋友疑似參加路跑賽之後,感覺膝蓋疼痛。看了西醫,醫生判斷是「跑者膝」(runner’s knee),開了消炎藥,結案。

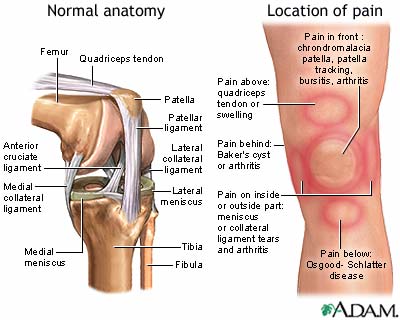

膝蓋痛可能有很多不一樣的狀態、成因,像是網路上這篇「膝蓋痛的簡易鑑別」裡就介紹了很多種不同的類別。這位醫師一開頭就先表明立場,「說在前面:膝蓋疼痛的病因,還是建議要由醫師判斷比較準確喔」,最後的建議是,「膝蓋疼痛的原因很多,不要急著去買維骨力或鈣片來吃,而是要先找到病因,再對症治療,才能達到良好的治療效果。」

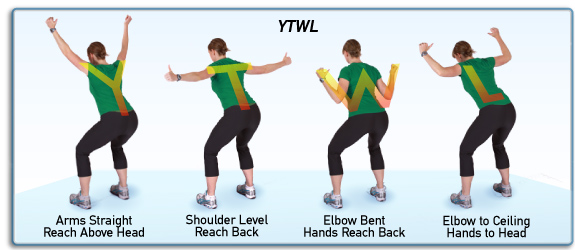

髕骨股骨疼痛症候群(Patellofemoral Pain Syndrome)也常被稱為「跑者膝」,網路上有篇物理治療師寫的文章,從解剖學、生物力學的角度,解釋為什麼有「跑者膝」症狀的人,應該要訓練臀部、骨盆週邊肌群的力量,以及可以採用的徒手按摩治療或者自我運動來緩解、預防這類疼痛。

西醫最常見的處方是消炎藥。不想吃消炎藥,我們可能找物理治療、復建科、中醫傷科等等方式來處理,有些手法得依靠其他人幫忙,但因為膝蓋週邊的位置,通常自己還蠻容易可以按摩,也可以採用簡單的「原始點疼痛療法」自我緩解。

不過身為瑜珈老師,我當然也要推荐一下簡單的瑜珈解法:

瑜珈老師 Catherine Carrigan 教的方法很簡單,坐在瑜珈墊上(沒辦法輕鬆伸直雙腿的話,請折張厚實的毯子,墊在臀部底下),在膝蓋中間放一塊瑜珈磚,幫助膝蓋固定在適合的位置。拿一條瑜珈繩綁在小腿腓腸肌外側。要確認自己的膝蓋、腳趾頭都是朝向天花板。

動作是這樣子的:瑜珈繩束住小腿腓腸肌、並且固定好膝蓋、腳掌的方向穩定,接著小腿用力往外撐開瑜珈繩(瑜珈繩得先綁緊一點才有效果)。保持呼吸順暢,試試看持續個一分鐘,藉由這個小腿往外撐開瑜珈繩的動作,啟動雙腿的肌肉。

一分鐘過後,解開繩子,拿掉瑜珈磚,站起來走動走動。真的出現神奇的效果了嗎?(你試了才知道!)

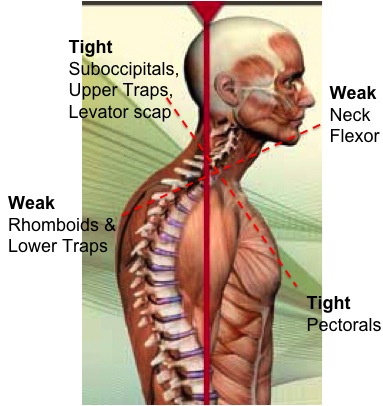

Catherine Carrigan 老師提到一個重點:我們的雙腳控制了髖(以及骨盆),我們的髖控制了膝蓋。因此,膝蓋疼痛的解法,得想辦法讓這些相關的骨骼、肌肉、結締組織都回到該回去的方向與位置。

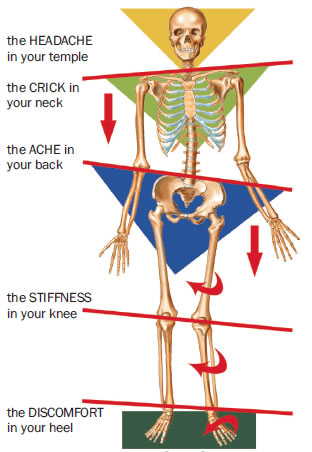

其實不只雙腳控制髖,髖控制膝,就如同我之前的文章提過的,牽一髮而動全身,整個身體總是環環相扣著,不停地相互影響著。所以囉,我自己現在最愛用的解法,就是:來上一堂基礎課吧。

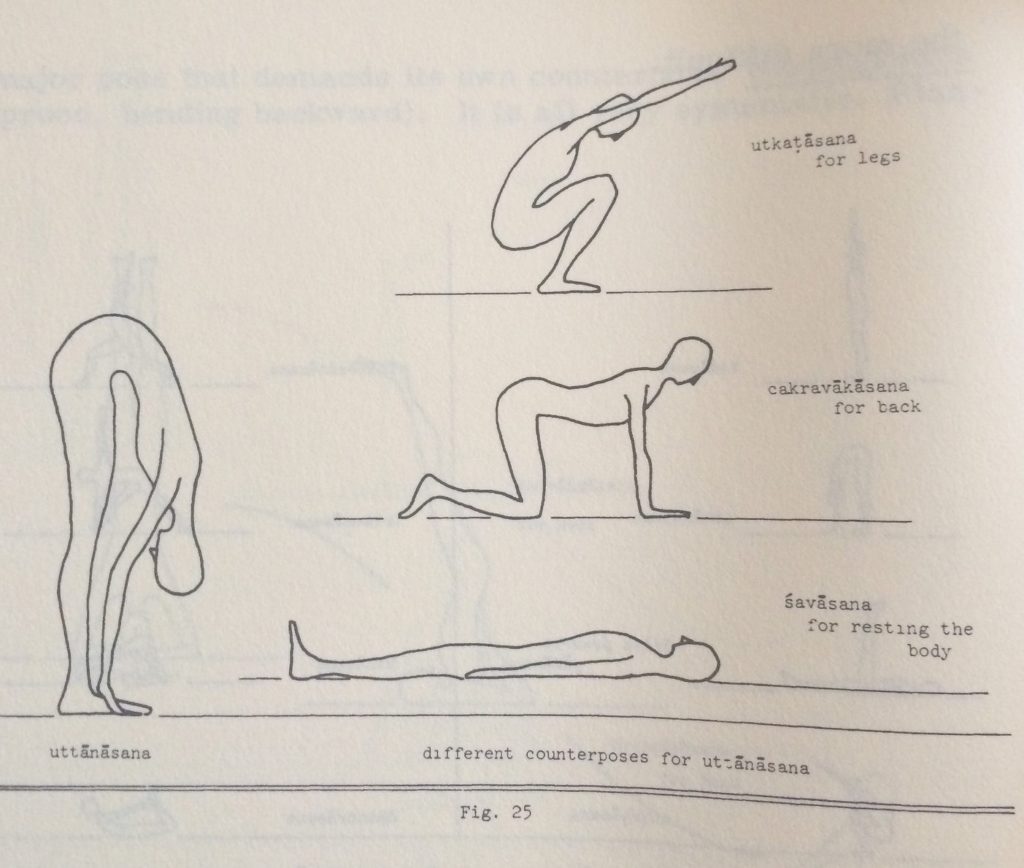

基礎課裡一定會有一堆站姿練習動作:腳掌一定得踩穩,小腿、大腿、臀部肌群也都會輪番啟動,從山式到站姿前彎,從弓箭步到高弓箭步,從側三角式到三角式,戰士二等等。不見得要特別針對某一個部位,但就在一堂課九十分鐘的過程裡,不知不覺地收縮、伸展、歸位並放鬆。

當然,長期來看,最釜底抽薪的方式,應該還是慢慢練習認識清楚自己究竟是怎麼使用自己的身體,如何在日常生活、跑步、運動、做家事、坐辦公桌的過程中,減少不必要的緊繃與壓力。

這是我最喜歡的解法。

你喜歡哪一種解法呢?