這年頭,最紅的社交媒體是 Instagram,一堆瑜珈老師動輒有個幾十萬甚至上百萬的人 follow,每天都貼出各種帶著優雅自信的微笑、挑戰人體極限的動作。

在陽光海灘上單手手倒立順便雙盤蓮花,在名勝古蹟前把腳掛到脖子後面,穿著比基尼、睡衣、或者高跟鞋下腰超級深的後彎去抓自己的腳跟小腿甚至大腿後側。這樣子,就是瑜珈的「進階練習」了嗎?

要做到這些高難度動作,的確需要不少條件:「精進」而且持續的練習、自我的紀律與要求,還有天生的骨骼、韌帶、肌肉等因素能配合得上。例如說,韌帶的保護力量不足,因此可以比較輕鬆地讓關節的可動範圍變很大。

但這些高難度動作的完成,就代表了「進階練習」嗎?

在漫長的練習過程中,我們都需要得到一些鼓勵或者誘因,讓自己繼續練下去。像是看到困難的狀態呈現在眼前,但是可以不畏挑戰,堅持下去,找方法、嘗試不同的可能,反覆鑽研;這樣的學習過程,提供了樂趣,也提供了滿足感,或是「完成挑戰的成就感」。

鼓舞的力量也可能來自別人羨慕的眼光或者讚美。聽見別人說,「哇,你好厲害哦,這麼難的動作也做得到」,「沒有啦,這沒有很難啦,我才兩個月(兩年)(十年)就練成了說」。

我自己練到兩三年時,心裡也不時會想,「嗯,我這樣子,應該算是『資深』的練習者了吧,我應該要更努力去練習那些還做不到的動作」。課總是挑 Level 2 的、「進階」的上。反覆、基礎、簡單的動作,有些時候也常常讓自己不耐煩,覺得「暖身夠了啦,老師趕快帶我們進到難一點的動作吧!」

再經過好一段時間,有些動作怎麼練也練不成,逼得我自己停下來思考「為什麼」。為什麼我會做不到這些動作?為什麼一定要做這些動作?為什麼這些動作的順序非得如此安排?為什麼這些動作只能這樣子的方式進入、停留?為什麼一定要做這些動作?

這些思考當然會帶回到《瑜珈經》2.46 那句名言:

shtira sukkhan asanam

穩定、舒適,體位法。坐得輕鬆自在而且安穩。

慢慢的,在教室裡看多了同學們的練習,明白了一些道理。有些同學儘管能夠順利進入非常深的後彎、或者劈腿(直劈或者橫劈),他們也可能全然無法體驗到自己胸椎開展的感受,或者分辨大腿內側肌肉與韌帶的不同體感。這應該不太算是「進階練習」吧。

我也曾在教室裡碰過才剛練習不到半年的同學,在每個動作裡,都全神專注在自己的呼吸上,專注在自己的身體上(是的,同學們,老師上課時除了看你們的肢體動作,神情的狀態,也是看得一清二楚的啊)。臉上、整個人自然而然浮現出一種全然在此刻的滿足(雖然腿可能很痠)。

這種狀態,讓我看了都覺得非常感動。

所以咧,那到底什麼才是「進階的練習」?對我來說,有一個非常簡單的標準:有沒有聽力。是的,就是聽力。

在課堂上,聽得見老師的指引,聽得見自己的呼吸,聽得見自己的身體、腦子、情緒、精神。聽得見之餘,甚至慢慢到達聽得懂的層次。

下次來試試看「進階練習」吧(不管課的名稱是叫「基礎課」或者是標上 Level 2-3 都好)。記得,練習的過程,留意一下這些事:

在動作的練習過程中,能夠覺知自己的呼吸狀態,並且照顧好呼吸的品質;

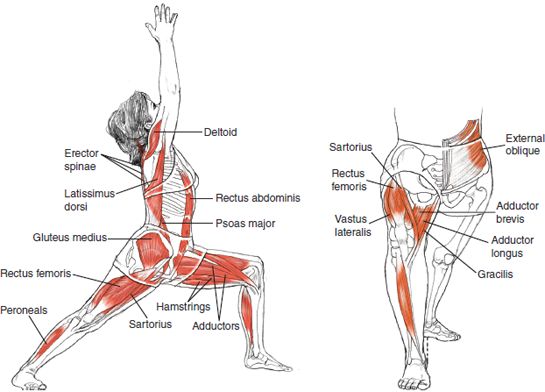

能夠愈來愈清楚自己伸展的部位、使出力量或者帶不出力量的部位、能夠放鬆或者還不能放鬆的部位;

在動作停留的過程中,察看自己的意識,是在想著「更深、更遠、更難、更挑戰」,想著上一次、下一次的練習,想著剛剛已經過去的動作、等一下即將要進入的動作,或者能不能真的停留一下,停留在感受自己,感受自己包括肢體、呼吸、情感、思緒等不同層次統合起來的自己。

然後,我相信,你也會看到自己臉上浮現出自信、優雅、滿足的微笑。