前幾天寫了「站在你的坐骨上」,有些話還沒講完,例如說,該坐在什麼樣的椅子上這個問題。

很多人覺得花了大錢,買了貴參參(kùi-som-som)的設計師高貴人體工學椅,事情就解決了,腰痠背痛應該從此就遠離自己,日子應該就能過得幸福快樂才對。類似的道理,就好比有很多人覺得在高級超市買著標籤上打著「有機」字樣的食品(拉丁字母表達的,感覺會更有加成效果),吃下肚子就一定沒問題;絕大多數人也都認為,生了病,去看醫生(或者,去看名醫),刷了健保卡(或者自費給付更昂貴的藥材、新開發出來的實驗藥品),身體病痛的責任,就能夠順利轉移歸屬給其他人了。

讓我們先回到高貴人體工學椅的話題。Adrian Farrell 老師點出一個關鍵:「不論椅子設計得再棒,使用者總是會帶著自己過去的使用習慣」,「與其把錢花在購買這些名貴設計的椅子,倒不如好好學習如何使用簡單的椅子」。

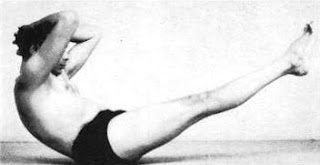

我再翻譯一下這句話:就把名貴椅子的預算拿來上課吧,上瑜珈課、亞歷山大技巧課、任何能幫助自己認識自己的身體並且安全輕鬆使用身體的技能都好。

更簡單的比喻是,釣杆和釣魚技巧的選擇。我們的金錢預算、時間預算總是有限的。有限的預算,迫使我們非得明智地抉擇。

如果其他人來擔負照護我們自己身心的責任,這件事能夠長期有經濟並有效率地進行,未嘗不是一種選擇。但是,真的有這樣的選擇空間嗎?或者,真的有這樣的選項出現時,是不是意味著我們已經全然失去對於自己身心的掌控能力?這樣的狀況是我們樂於接受的嗎?

一位矽谷的中醫師談到前一陣子的 Nike 運動手環的集體訴訟案,Nike 和 Apple 對這件集體訴訟案提出和解和賠款,意思是承認這運動手環並不像廣告說的那樣,能正確計算使用者運動的卡路里消耗量。這位中醫師指出一般人常見的心態:

這件事背後真正值得討論的是,為什麼那麼多的消費者願意花上百美金,買一個原本不到五美金的「計步器」?原因在於現代人對數字的迷思,認為只要有個數字去觀察、去遵守,問題就可以解決,至於數字怎麼來的、背後的理論根據、數字的代表性、準確度等等,就「太複雜了」、「不用多管了」。

你餵給我一個公式、一篇「科學報導」、一種解決方案(太多種還得花腦筋去思考,很累人的),我就照表操課,剩下的就沒我的事了。於是,人體工學椅再貴也值得買,哪個名醫要掛個號三五個月才看得到也得排下去。於是,花錢花時間上瑜珈課、上靜坐課應該就能有清楚可計算、可對價的收獲與報償。

我們不見得有能力扛起一切自己身心的責任,很多事物都有限度,自然界、生命體也都侷限在某些條件範圍。但這麼說,並不代表我們可以把所有責任都丟給其他人,也不代表那是正確(或者經濟、有效率)的選擇。

前面提到的中醫師非常生動地描寫一種場景:

如此的演變十分可悲,幾年以後,很多人可能連自己吃飽了沒有、自己有沒有頭痛等,都得靠「穿戴式電子產品」來顯示數字,即使已經頭痛的在地上打滾,如果「頭痛指數」沒有達標,還只能在臉書上說:「今天很幸運,沒有頭痛!」

中部尼柯耶82經《護國經》(MN.82/(2) Raṭṭhapālasuttaṃ,中阿含132經《賴吒惒羅經》)裡有一句話,後來南傳佛教常常唱頌:

atano loko anabhissaro

依《賴吒惒羅經》中譯,「此世無護,無可依恃」,依莊春江中譯的《護國經》,「世間無庇護所、無保護者」,依 Bhikkhu Bodhi 的英譯,”[Life in] any world has no shelter and no protector”,依 Thanissaro Bhikkhu 後來的英譯,”The world offers no shelter, there is no one in charge”。

Thanissaro Bhikkhu 對這句話進一步的詮釋是:

You’re free to choose. You are free to write the story of your own life because there is nobody up there taking down the narrative from their point of view. You can write the story of your life right now. You can write one little bit of it right now. But sometimes that little bit can be very important. It can change the whole plot.

你可以自由選擇。你可以自由地編寫自己的生命故事,因為沒有人可以逼迫你採納他們的觀點。你現在就可以編寫你自己的生命故事。你現在也可以先只寫下一小小部分的故事。但有些時候,關鍵就在這小小的一部分,很可能就改變了整個故事情節。

下一次,出現了「看手機好累,怎麼辦?」或者「腰痠背痛,怎麼辦?」的問題時,或許可以試試看「你可以自由選擇」這句咒語。當然,自由選擇之後,責任,也就不完全在其他人身上了。