分清楚什麼是 features(特色),什麼是 bugs(毛病),是非常重要的能力。

(別擔心,有 中文譯稿。)

自閉症患者 Rosie King 認為,自閉症是他的 feature,不是他的 bug。只是世界上每個人都習慣急急忙忙替所有事物貼上各種標籤,「他是自閉症患者」,「他是 LGBTQ」,「他是女生」,「他是老么」,「他是黑人」;「我不喜歡這個人」,「我討厭這種做事方式」。

然後就收工結案。

有沒有可能靜一下,等一等。有沒有可能在貼上標籤之前(或者之後),張大眼睛再多看一下,再仔細多聽一會兒,再稍微想個幾秒鐘幾分鐘幾天。

就像在靜坐一樣,各種習性會一直出來呼喚我們的注意力,誘惑我們離開。我們一不小心就覺得,「是啊,我就是坐不住啊」,「我一靜坐就會打瞌睡」,「我一定可以趕快進入上次體驗到的輕鬆安靜」。真的是這樣子嗎?一定得這樣子嗎?

很多別人或者自己眼中的毛病,可能真的是毛病,能改的得試著改;很多別人或者自己眼中的能力,可能不見得是能力,說不定也得試著改。當然,也有很多事,不是想改就馬上能改,或者不是努力了,就一定能改。

分清楚 features 和 bugs 的差別,真的太重要了。所以囉,svādhyāya(探究自我)這件事(yoga sutra 2.1),再怎麼強調也不為過吧。該改的,能改的,努力改;不是自己能改的,努力了也改不了的,大概也只能放下「一定得改」的企圖吧。(但也不用催眠自己說這些 bugs 其實是 features。)

不過請小心,如同演講裡的 Rosie King 沒有被世人對「自閉症」的一般見解綁住,我們也要非常小心,別因此就被「全然接受這樣的自我」這種類似行銷的話術給騙了。

不是哪個老師哪本暢銷書告訴你這樣子過日子是最好的,就真的一定是最好的最適合自己。我們得自己動手動腳操作,實驗,增長知識與理解,建立假設,求證,修正或推翻假設,反覆練習。

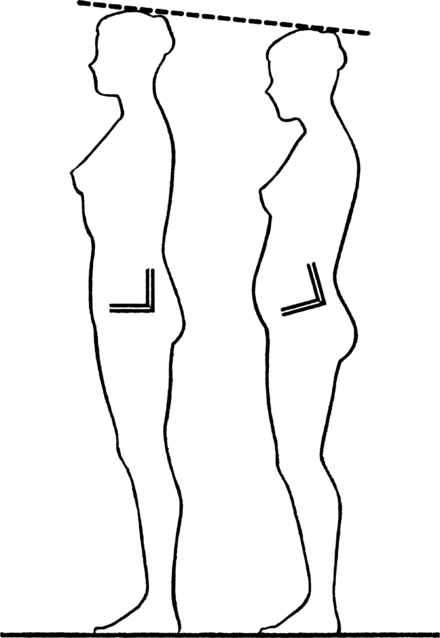

就像在練瑜珈 asanna 一樣,我們的身體狀態很可能和老師不一樣,我們的體驗很可能和旁邊的同學不一樣。沒有人必須要表演出其他人期待的樣貌,如果我們真的想要,當然可以創造出自己獨特的新舞碼。