練瑜珈很容易。練瑜珈很難。看我們是如何看待練習,如何看待瑜珈,如何看待瑜珈的練習。

有一種困難是懶,提不起勁來練習。明知道練一練,身體活絡,整個人都會舒暢許多,但就是不太想動。這種時候,我們可以騙自己,騙一下那些「我就是不想動」的想法。

「別擔心,別想那麼多。我只是把瑜珈墊鋪好(甚至不要瑜珈墊也沒關係),站好,前彎下去,再站起來就好了。」

這是以前我最常使用的「心法」,我的「起手式」。很多時候,我就只是在「站立山式 samasthiti → 高舉雙手 urdhva hastasana → 站姿前彎 uttanasana」這幾個動作裡玩。玩兩隻腳掌的前後側、內外側的平衡,玩兩條腿彎曲或者伸直的變化,玩雙手從身側、前面、背後、肘或彎或不彎而高舉而放下的過程。

特別是天冷一點的日子,光玩這組基本的變化,不一會兒,十分鐘就過去了,身體也差不多慢慢暖了。

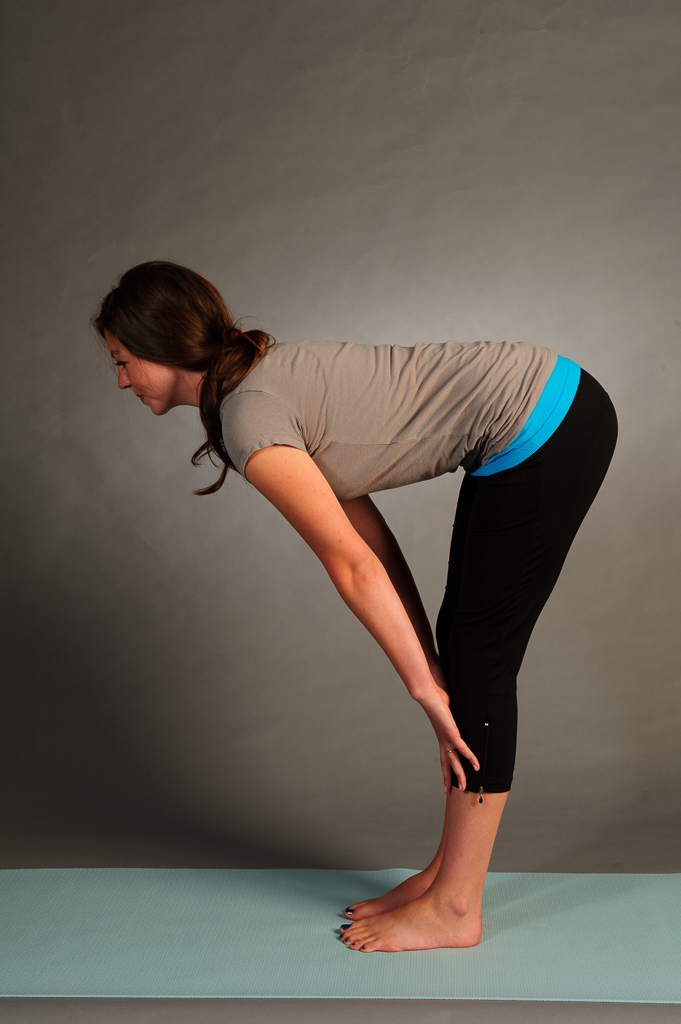

還有另一種困難是身體僵硬。很多剛剛開始練,或者想要開始練的朋友常常認為,「我身體這麼僵硬,哪做得來那麼難的動作啊!」。以站姿半前彎 ardha uttanasana 為例,很多人以為,一定要兩條腿打直、兩隻手掌都平放在地面才對。

誰規定的?(順帶一提,除了腿和手掌之外,在 ardha uttanasana 裡抬起頭來的這個小動作,會讓很多人覺得彷彿很有精神。這樣的做法,據說是 Krishnamacharya 早年在 Mysore 宮廷推廣瑜珈,帶著年輕男孩子的練習方式,目的是要刺激他們的生長發育。如果我們已經遠離「發育中」的階段,可以試試看不抬起頭的做法,讓整條脊椎輕鬆延伸就好了。)

那不然要怎麼做?

我們可以把手掌放在椅面上,需要彎膝蓋就彎膝蓋,需要彎手肘就彎手肘:

也可以把手臂順著身側伸長,手掌握住椅面邊緣。利用椅子也可以更主動伸展手臂還有背部:

或者,把桌子整理乾淨,也可以趴在桌子上伸展。準備桌子椅子有點麻煩?那拿兩塊瑜珈磚也行:

沒瑜珈磚?那靠著牆吧:

不用各種輔具的話,也可以拿自己的身體當輔具。雙手放在膝蓋下,小腿前。試著腳掌踩穩(真的要努力讓趾球和腳跟都踩穩,而且腳趾頭放鬆別緊抓地板),小腿往前推手(不是手往後推小腿哦!):

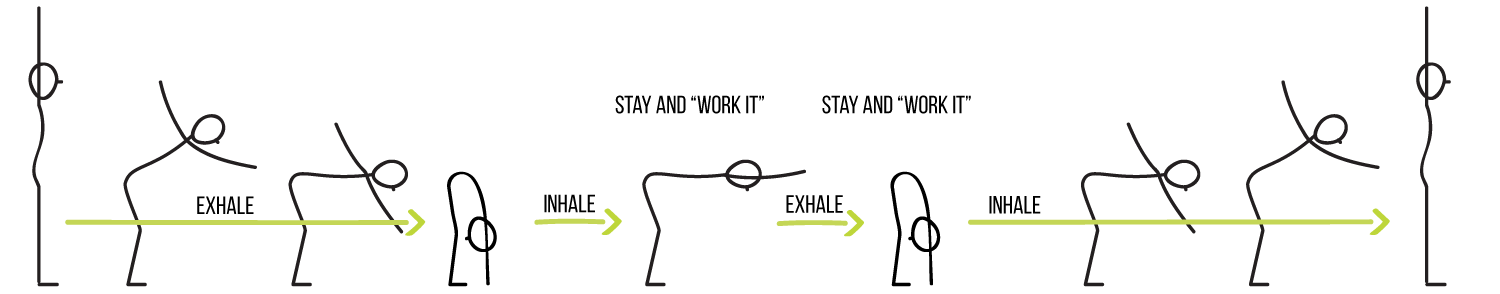

身子夠暖了,就把動作串連起來吧。「站立山式 samasthiti → 高舉雙手 urdhva hastasana → 站姿前彎 uttanasana → 站姿半前彎 ardha uttanasana」,再慢慢反向離開:

練習經驗比較豐富的朋友,一定可以聯想到,ardha uttanasana 這個動作,特別是推牆的版本,是不是和下犬式 adho mukha svanasana 非常雷同?沒錯。這個意思是,如果下犬式停留還太辛苦(或者手腕、肘、肩受傷,不適合手臂支撐時),ardha uttanasana 是非常好的替代方案。

如果是要再更強化肢體的耐力該怎麼做?很簡單,翻轉個九十度,手撐地、腳踩牆吧:

或者手或肘撐牆,一腳踩地,一腳離地伸展:

手撐地可以變成肘撐地,雙腳踩牆也可以變成單腳踩牆、另一條腿伸直的版本(兩條腿都往天空方向伸直,就變成手倒立囉):

不論姿勢如何變化,真正困難之處,在於要如何選擇適合自己的練習方式。一次一次的實驗,微調,修正,練習。原本以為不可能做到的,或許有可能可以慢慢做到,或許真的就是做不到。

用不同的方式練習,練習用不同的方式來看待練習。