在瑜珈教室,在臉書,在 Line.app 上頭,常常會碰到同學或者朋友問一種問題:「我這裡那裡不舒服 / 我得了這種那種病 / 我出現這種那種症狀,所以我該做哪種瑜珈動作?」

在網路上(或者在書店裡也一樣),龐雜巨量的資訊在告訴每個自覺或者不自覺身心不適的人,「十二個瑜珈動作化解肩頸痠痛」、「每天十分鐘做六組動作,三個星期建立穩定的核心」、「情緒低落?來試試這套三十分鐘的瑜珈練習吧」、「利用正念(mindfulness)來對付負面情緒的三種技巧」。

市面上永遠會有這些文宣廣告。這些文宣廣告也會持續有一定的觀眾來捧場。

把一個一個活生生的人,化約成某種疾病或者症狀,去除掉這個人的日常生活、飲食作息、情緒感受、價值觀、信仰、信念等等再重要不過的脈絡,只看病或者症狀,不看人,才有辦法說,「下背痛,那就做 A, B, C 這幾種動作」、「呼吸不順,就要練習腹式 / 橫膈膜 / 胸式呼吸」、「關節炎就這幾個穴道針下去就好了」、「失眠?那就 4-7-8 呼吸、喝個兩帖酸棗仁湯 / 柴胡加龍骨牡蠣湯就 ok」。

那到底該怎麼解除這些症狀或者不適的感受?

開教室的一年多來,有幾位和我年紀差不多的朋友,從平常完全不運動的狀態開始,慢慢變成一個星期來上兩堂瑜珈課。偶爾他們也會和我分享一下體重減輕、精神變好、體能狀態改善等等心得。

一個星期一兩次瑜珈課,能有多大的功效?很難講。如果原本的日常生活就缺乏筋骨活動的話,光是一堂瑜珈課的運動量,說不定就已經有很強烈的感受了。

但是真正厲害的還不在這裡。

一位朋友因為一個星期來上兩次晚上的課,推掉了一半以上的晚餐應酬聚會,一陣子之後,其他不上瑜珈課的晚餐,也習慣吃得簡單一點。這位朋友說,「而且下了課散步回到家,洗完澡之後就差不多就想直接放倒了,也不想再吃宵夜,也不想再一直上網了」。

這才是我覺得「真正厲害」的地方。

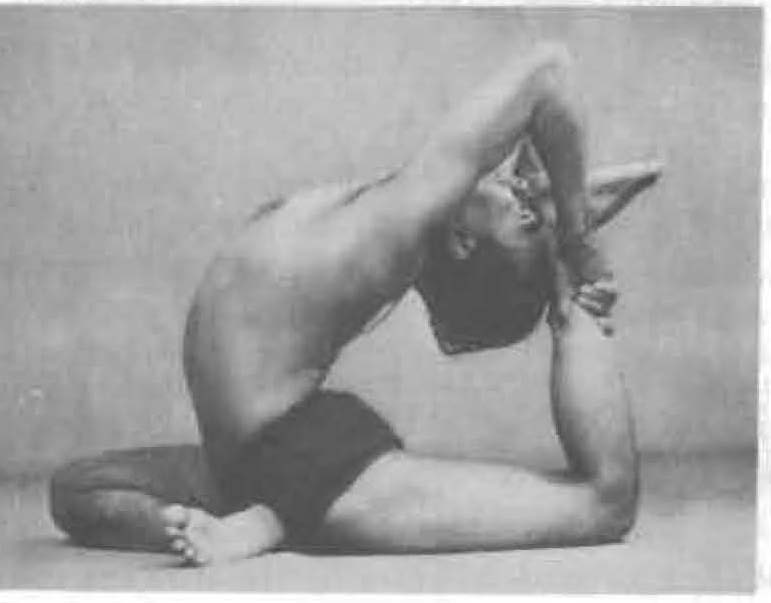

不只是某一套伸展上背或者下背的動作,不只是某種鍛練核心力量的奇技淫巧,不只是呼吸時間延長或者速率變化。

然後可能某一天,和某個兩三年沒碰面的老朋友相會的時候,被指出「你的臉色看起來很不一樣了耶」;洗澡或者照鏡子的時候,靜靜坐著喝杯咖啡或茶或酒的時候,或者任何再平常不過的家事活動,忽然發現,「咦,以前下背或者肩頸的習慣性痠痛,這一陣子好像不見了?」

整個人慢慢調整、轉變,說不定某些我們本來認知的「症狀」,也就在這樣的過程中,「不知不覺」跟著轉化了。這種解法,效果未必顯而易見,但可能比「做三個五個瑜珈動作」等級的處方,來得更持久、徹底。