To be nor not to be, that is the question. 這是莎士比亞名劇哈姆雷特裡的句子。

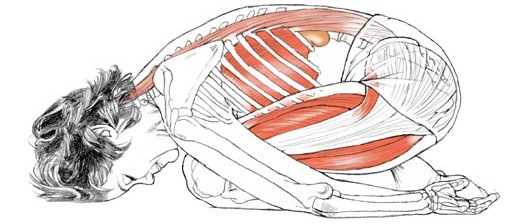

對肌肉來說,問題就是「收縮或不收縮」,就只有這樣。 當然,肌肉收縮過程有兩個變數:長度和張力(tension)。如果肌肉的張力改變,但長度不變,叫做等長收縮(isometric contraction);如果肌肉的張力不變,但長度改變,叫做等張收縮(isotonic contraction);長度改變又分成兩種:肌肉收縮造成長度變短,叫做向心收縮(concentric contraction),肌肉收縮造成長度變長,叫做離心收縮(eccentric contraction)。總之,通通是收縮。

這些名詞說真的,沒那麼重要。要記得的重點是,肌肉會做的就這件事:收縮,或者不收縮。

照維基百科的說法,肌肉收縮指的是「當突觸發生動作電位的時候,鈣離子就會進入肌肉,肌肉通過三磷酸腺苷(ATP)產生能量從而扭曲肌肉纖維,因此導致肌球蛋白的進入」,然後肌肉收縮這件神奇的事就發生了。

在《自癒是大腦的本能》(The Brain’s Way of Healing)裡介紹了幾個 Moshe Feldenkrais 的神奇案例,像是讓腦性麻痺的孩子從四肢痙攣的狀態,慢慢放鬆開夾緊的膝蓋。究竟要怎麼做,肌肉才會放鬆開來?

通常我們的直覺都是,告訴對方,「別再夾緊,放鬆開來嘛」。如果這種方法有效,那世界上大概就沒有緊繃的事了。(好比朋友心情不好,光說一句「別難過了,心情要好一點啦」,這樣會有效才有鬼呢。)

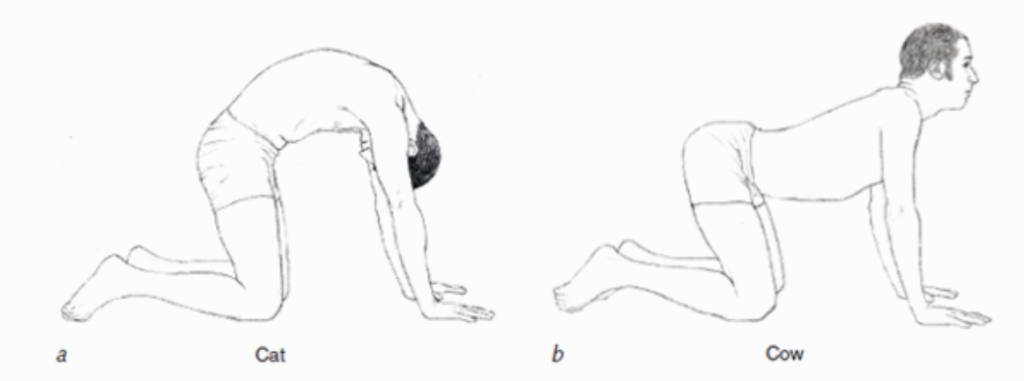

據說 Feldenkrais 先是讓這孩子膝蓋夾緊的狀態再更劇烈一點,乾脆就「做過頭」,從夾緊膝蓋變成兩腿交疊,不消幾分鐘,大腿就沒力,就鬆開一點了。Feldenkrais 馬上把拳頭放進這孩子的膝蓋之間,並且要這孩子用盡全力夾緊 Feldenkrais 的拳頭,神奇的事就發生了:這孩子的肌肉就放鬆了,膝蓋也自然打開。

「你看,把膝蓋打開很容易吧?把它們併起來才費力呢。」這是 Feldenkrais 當時對這小孩說的話。

(我覺得這段「教育」、「物理治療」、「學習」的過程,非常有心理治療的況味,特別是最後的那一句話「很容易吧」、「才費力呢」,簡直就像是 Milton H. Erickson 的催眠指令嘛。真是出神入化的演出!)

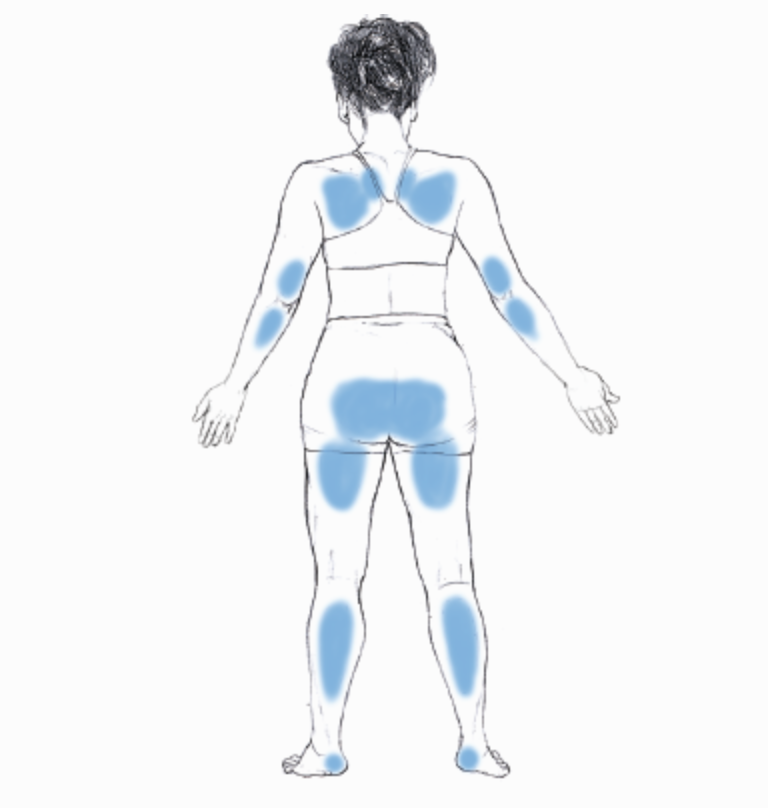

某種程度上,我們都像是這位腦性麻痺的孩子,我們身上某些部位總是都有緊縮的肌肉,自覺或不自覺。

但是為什麼肌肉會收縮呢?因為大腦下了肌肉收縮的指令。

問題是,我們說不定根本意識不到大腦曾經下達的這些指令。於是我們無謂地掙扎,按摩師、推拿師、復建師一個換個一個,努力運動,或者找上窮碧落下黃泉找仙丹解藥。

有些時候剛好有點效果,有些時候同樣的方式又變得全然無效。

我常常和同學玩一個遊戲:請同學握緊拳頭,幾秒鐘之後,請同學「不要再握緊拳頭」。很多人的反應是,「不握緊拳頭」的指令竟然直接變成「用力撐開手掌」。

這時候我就會再簡單講解一次,肌肉的動作,就是收縮,或者不收縮。握緊是一種收縮,用力撐開也是一種肌肉收縮。和收縮真正不一樣的選擇就是,不收縮。

不握緊的拳頭會變什麼樣子?會變成慢慢鬆開來,手指頭自然輕輕捲曲著。

同學試著做了幾次之後,我會再問一個問題:為什麼你的拳頭可以一下子握緊,一下子又變成放鬆的狀態?到底是怎麼辦到的?哪幾條肌肉在用力或者不用力?

誰回答得出這種問題啊!

我們回答不出來,但是大腦知道,靈長類動物人類花了幾百萬年歲月演化來的神經系統知道。神經系統能夠好好協調哪些肌肉該收縮或者不該收縮。

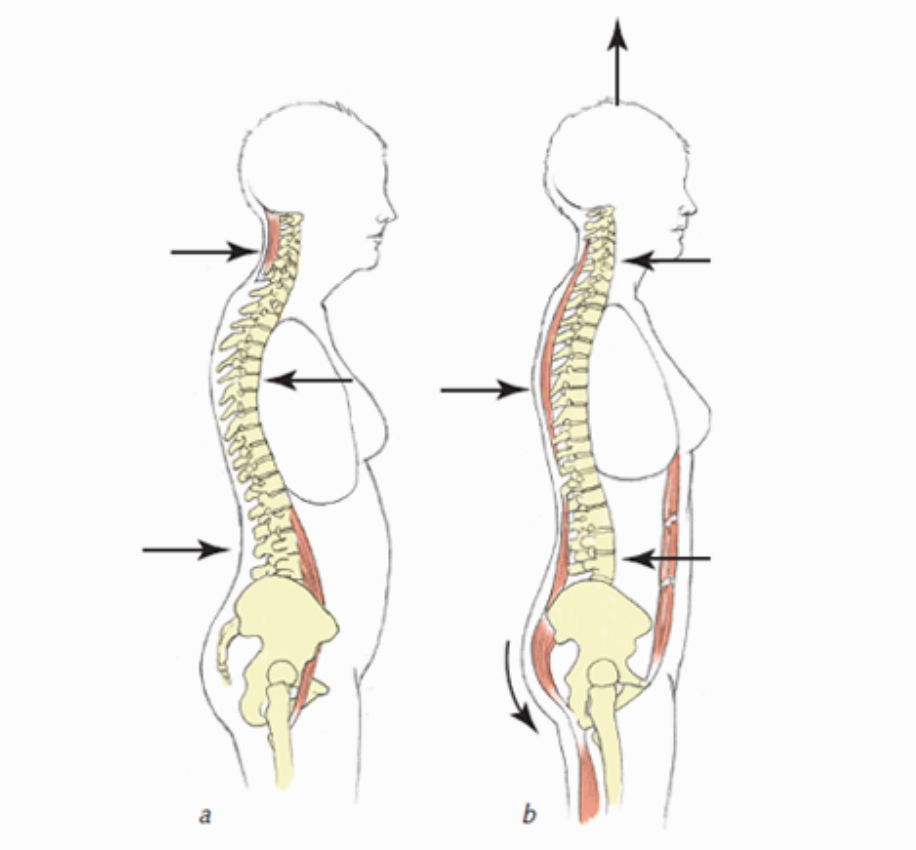

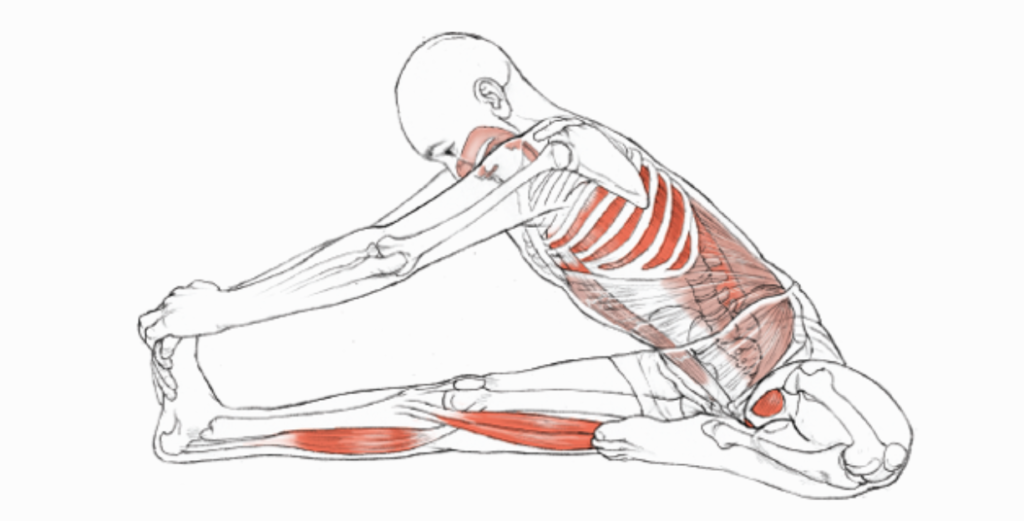

前提是,我們得練習下達不一樣的指令。靜下來,練習真的安靜下來,專心下達不要再握緊拳頭的指令,下達不要再咬緊牙關的指令,下達不要再繃緊肩膀脖子的指令,下達不要再用力挺胸翹屁股的指令,下達不要再用力吸氣讓肚子鼓漲的指令,下達不要再抓緊腳趾頭的指令,下達不要再皺緊眉頭的指令。

說不定我們慢慢就能夠享受到全身肌肉不再不必要收縮的放鬆感了。