我是隻書蟲,不讀書不讀字就覺得日子過不下去;我貪睡,每天早上都賴在被窩裡不想起床;我一天一定要照三餐喝三杯咖啡不然就沒精神;我的下背很緊,做太深的前彎總是會拉傷右下背,而且怎麼樣也沒辦法做太深的後彎;我脾氣很不好,一句話要我講兩次我就沒耐性了;我有職業病,什麼東西都得對得整整齊齊,而且最好不要讓我抓到錯別字,不然我一定又會發脾氣沒耐性了。

我們總是想盡辦法來定義自己,照各種方式來都好,血型、排行、太陽上昇月亮星座、八字命盤、辦公室同事或者其他親朋好友的評語。

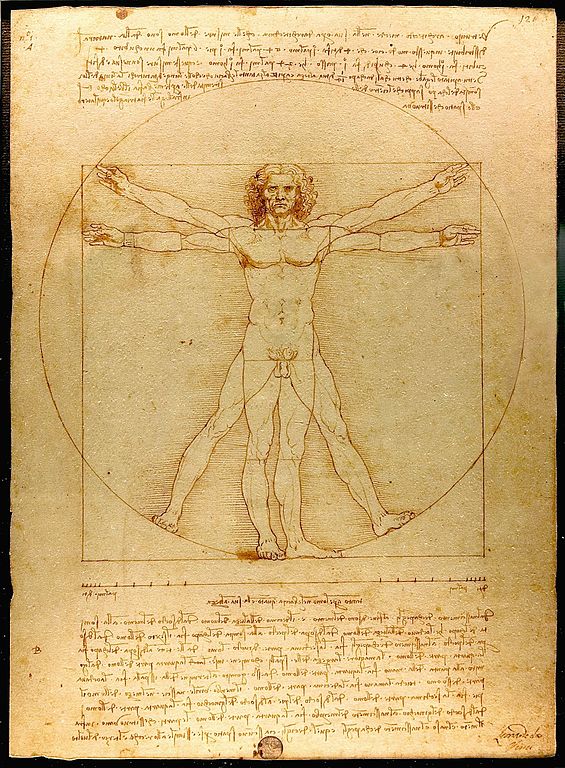

照鏡子。

想盡辦法用抓得到的或者摸不清的標準、形象來定義自己,認為自己就是這樣子的人,然後,自己也就認同這樣的說明定義。「不行啦,我這種人,才不會那樣做啦」,「可是如果那樣做的話,就不是我了啊。」

雕塑家 Louise Bourgeois 說過一句非常棒的話:

I am not what I am, I am what I do with my hands.

重點不是我們究竟是什麼樣的人(即使真的能算得出來這「究竟」到底是怎麼回事)。重點是,我們做了什麼事(以及,我們怎麼做這些)。

與其去追問一個很難說得清楚到底對或不對的本質(「我就是這種人啊」),不如去問,到底具體上我們做了哪些事,採取哪些行動,這些行動帶來了什麼效果。

就像常常聽到同學說,「可是我雜念很多,根本靜不下來,完全沒辦法靜坐啊」,或者,「我的筋骨很僵硬,沒辦法像老師那樣折來折去啊」。這些可能都是事實的描述,但這些事實,並不是不能夠調整,不能夠改變的。

觀察到雜念很多的時候,可以怎麼做?順著隨機飄浮出現的雜念四處閒逛看風景,是一種選擇;停下來重新感覺自己的身體,自己的呼吸,讓自己暫時安定個幾秒鐘看看,也是一種選擇。

觀察到自己的筋骨很僵硬,沒辦法讓前胸貼大腿,還可以怎麼做?「沒辦法,我就是沒辦法做這些動作」,這是一種選擇;拼命抓住腳掌用力拉扯身體,是一種選擇;彎曲膝蓋,慢慢深呼吸,看看一兩分鐘之後身體有變成什麼狀態,這也是一種選擇。

暫停一下下,想一想,重新選擇,行動。說不定我們都有機會發現,原來我們也可以不一定要扮演以前所認定的角色。

就如同底下非常棒的描述:

我不在何處,非誰,亦不在何物之內。我所不在何處,不在誰中,亦不在何物。(《中部》《不動利益經》)

I am not anyone’s anything anywhere; nor is anything of mine in anyone anywhere. (MN 106, Aneñja-sappaya Sutta)

(picture source:

(picture source: