2025-02-12 最神奇的療癒

前兩年去阿里山玩,白天淋了雨,晚上重感冒症狀隨即出現。幸好有阿里山衛生所的醫生開了處方(而且偏鄉有政府補助,就醫完全免費),藥吃下去,症狀就緩解不少,卻仍然無法放鬆入眠。最後靠家人幫我按摩雙腳、雙腿、手臂、手掌、指頭,據說沒多久我就呼呼大睡了。

儘管我們平時非常強調肌肉筋膜這整個系統對人體的重大影響,該認真鍛練、該每天伸展,但碰上特殊狀況,還是需要其他層次的慰藉。

過年前的急診事件也一樣。雖然在醫院打了止痛針,暫時解除狀況,沒料到晚上在家裡又有幾波疼痛。止痛藥和肌肉鬆弛劑吞下也無法迅速見效。還是一樣,靠家人的按摩,肌肉筋膜因為疼痛而起的緊繃,隨著一次一次溫和的觸摸、輕柔的按壓,就乖乖釋放開來了。

這不是針對症狀的常規處置,也不是運動過後的痠痛釋放、更不是要矯正姿勢不良而來的肌筋膜張力。用心的溫和按摩帶來的是心理的慰藉。

感受到他人的關愛,藉由對方手指肢體的碰觸傳遞到己身,觸動到的,絕不僅止於體表的軟組織,而是直接觸及最深的精神、心理。對方全心給予,我也全心接納。身體的疼痛,因為具體的同理而形成的慰藉,就像是冰塊遇上溫暖的日光,慢慢融化、消解。

這樣的按摩,專業技巧未必最重要,真正的關鍵在於心。專心投入,動作輕柔,自然會出現效果。如果家裡有小朋友、長輩,如果身旁有人需要你的撫慰,相信你自己,聽從心的導引,你的雙手就能創造出最神奇的療癒。

#KT老師連寫一百天 057/100

#按摩 #療癒

2025-02-13 只要鬆手就好

沒有人不想學會放鬆身體。問題是,大家總是認為,「我就是不會放鬆啊」。

直接講一招超簡單、超有效的放鬆法。別想太多,只要集中在手掌就好。坐著站著都可以,專心想著,「手放鬆」,「我要讓手放鬆」,「我感覺到手正在放鬆」,一次想兩隻手或者一隻手都沒問題。就這樣。

專心是關鍵。專心這樣想個兩分鐘,再觀察看看手的感覺有什麼不一樣?變得放鬆一些了嗎?放鬆的範圍是不是不只限於手,是不是彷彿整條手臂、甚至肩膀都跟著一起放鬆了?

事情大概是這樣子的:如果要我們「整個人」都放鬆下來,幾乎每個人都覺得目標太高,難以達成。但只限於手的話,心理壓力會小很多,也比較不容易誘發心裡的反抗。同時因為我們通常沒辦法精準控制一小塊特定的身體部位,頭腦下達「放鬆手」的指令,結果就會造成手掌和手臂整個小系統共同參與「放鬆」的要求。

一九二○到三○年代,一位美國的醫生傑可布森(Edmund Jacobson)發展出漸進式放鬆法(Progressive Muscle Relaxation)、一位德國醫生舒爾茲(J. H. Schultz)發展出自律訓練法(Autogenic Training),還有睡眠瑜伽(Yoga Nidra)等等練習方法,這些都是幫助我們自我引導、放鬆身心的有效技巧。

每堂課結束前的大休息,我都會融合這幾種放鬆技巧、用最簡單的方式來提醒同學,不需要用力深呼吸,只是躺著,感覺空氣流進流出身體的過程,感覺和地面接觸的身體部位,感覺身體慢慢變重,感覺身體彷彿徐徐下沉。專心在這些「感覺」上,我們很可能就會品嚐到放鬆的滋味。

另外,針對比較不容易入睡的狀況,我通常會鼓勵同學,與其把精神耗在睡不著的焦慮上,不如來練習這招:蓋好被子輕鬆平穩,用意識去找找看一根一根腳趾頭。不需要用肌肉力氣做任何動作,只是想,只是感覺。想像、感覺自己的腳趾頭正享受著溫柔的按摩。就這樣。

別擔心做不好。就只是試試看。能直接睡著就當成賺到,即使沒睡著,也就是讓身體放鬆休息,不會有任何損失。試看看吧。

#KT老師連寫一百天 058/100

#放鬆 #焦慮 #失眠 #大休息 #yoganidra

2025-02-14 反抗就是愛

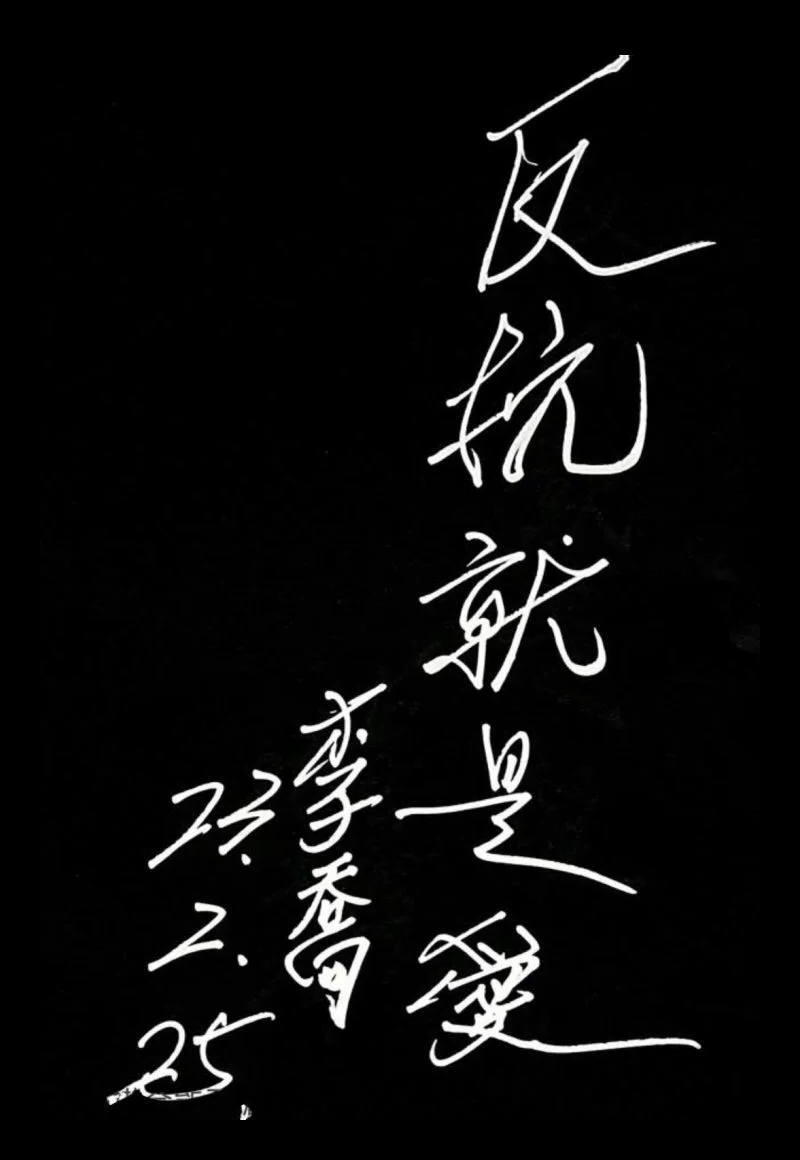

看到前輩李喬手寫的「反抗就是愛」,差不多瞬間就噴淚出來。

回想疫情期間,每天守著螢幕看記者會,百思不解,台灣竟然也能有這樣優秀的官員,讓人看了發自內心敬佩不已,不卑不亢,一千一百九十四天堅持下來,捍衛著全島的生命。

同樣也是疫情期間,電視畫面裡出現會說人話的畜牲(對不起,動物無罪,應該說是妖魔鬼怪),面目猙獰奸笑著說,如果台灣買不到疫苗,就會如何陷入焦慮。這也是讓人百思不解。

幾百年來,這個多災多難的島嶼,承受一批又一批外來殖民政權或流寇集團的壓迫,一群又一群人起身反抗。因為愛。同樣也一直有戴著人皮面具的鬼怪,只想破壞,只想掠奪一切資源吃乾抹淨。因為他們從來不曾感受、理解人類最高尚的情感表現:愛。

因為愛,才能在慷慨就義之前,臉上仍然能夠發出最燦爛的笑容。

因為愛,才能不懼火炬吞噬,才能說得出,「我們是小國小民,但是,我們是好國好人」。

因為愛,即使被一堆軍警制伏壓地,還是能奮力喊出 “Let me stand up like a Taiwanese!”。

一代一代的年輕人跟著前人的腳步一起站出來,衝破戒嚴的藩籬,二二八平反運動,三月野百合運動,拉下萬年國會、開啟國會全面改選,廢除刑法一百條,到近年的野草莓運動、反服貿太陽花運動、青鳥運動。因為愛。

我們不忍見到昨天的台中氣爆案,但消防人員的救命配備預算卻遭到惡意刪除。我們不忍見到海巡軍警在打擊犯罪、保衛國家,艦艇、武器配備預算卻遭到惡意刪除。我們不忍見到拍攝本土歷史的戲劇被無知無恥的跳樑小丑譏諷為「要飯的」,文化、體育、保健、防詐、經濟、國安等等所有領域的預算都遭到惡意無理統刪。

他們想要毀滅這個國家這個社會,因為他們對這裡沒有愛。因為他們從來不曾感受、理解人類最高尚的情感表現:愛。

「反抗就是愛:臺灣正有難,為了愛臺灣,所做出的反抗就是愛,我們正在展現人民對臺灣的愛。不要害怕展現愛,不要害怕反抗!對不適任的立委,罷!」

#KT老師連寫一百天 059/100

#反抗 #愛 #罷免救台灣

【李喬聲明全文】

我是李喬,我用一生在書寫臺灣的故事,刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今,面對民主遭受威脅,臺灣有難,我選擇站出來,擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人,這是我身為臺灣公民的一份責任,更是義務。

臺灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的,絕不能因威脅與恐懼而退縮。立法委員應該為民服務,而非背離選民、傷害地方。當政治權力偏離正道,人民就應該站出來,以行動反抗不公。罷免是一種民主機制,不是個人恩怨,而是捍衛選民意志的必要手段。

我生於這塊土地,一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理,如今,我選擇以行動來書寫歷史,堅守我們的獨立精神,拒絕屈服,這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。

反抗就是愛

「……如果台灣亂了,我就把殘生投入戰亂之中!經歷二世代的我,其實活得很夠了,何況已經完成此生對台灣的債務──寫出二二八!我心裡早已作決定:如不幸外敵內奸來奪取台灣,我決心在其事況中完成最後創作──以血寫下一部大小說。於是在此宣告,並通知同志:在對抗敵人入侵的戰鬥中,要堅持以下五原則:

一、保衛台灣、對抗敵人這件事,不要找任何理論來支持。

二、不要期待敵人講理。

三、不要預測有多少同胞會跟隨而來,祇要自己鍛鍊面對死亡的決心。

四、不要進入敵人的軌道中戰鬥或遊戲,一切照自己的意志行動。

五、不要評估敵我力量強弱,祇要選擇自己適當死所。

──這就是我的心情故事,我只是向自己表白,並不想尋找同志同行……」

「我是滿懷感恩,感恩天地父母,感恩臺灣的生態萬有,感恩臺灣歷史的父祖、烈士仁人,凡此共同形塑這樣的一個:臺灣人子弟李喬。有生之年,我不再尋覓,我祇要步步行動就是,直到呼吸止息,回歸臺灣大地,與大地合一,以另形態臨現人間。我的餘生,將以這種姿態前行。」

2025-02-15 信心是耐心的內在向度

我知道我是很沒耐心的人。但同時,我也以為,我是很有自信心的。我並沒有發現這兩種認知是互相衝突的。

最近在重讀《自由玩》,讀到「信心是耐心的內在向度」這句話,才驚覺發現自己的問題。我對自己的信心其實並不如我想像的那般強大,甚至,我心裡面其實是缺乏自信心,才會對自己、對周遭的人事物那麼沒耐心。

如果我確實相信,即使外界再怎麼紛亂雜沓,我仍然可以不受波及,繼續穩定做該做的事;如果我確實相信,即使我這一次表現得不夠完美理想,我仍然是我,我依舊有我存在的價值,那麼我當然可以更有耐心,不需要動不動就發脾氣。不管是對高速公路上不斷變換車道的前車,捷運車站裡不守秩序不排隊的乘客,電影院裡拿著塑膠袋發出噪音吃零食的觀眾,還有,對我自己的沒有達到預期標準的作為,都可以更從容地理解,面對,接納,再平靜地練習改善。

我想起一段佛陀的故事。有次某個年輕的婆羅門聽說自己的兄長被佛陀「強迫出家」,他非常氣憤,衝到佛陀面前來連罵一長串「粗惡不善語」。佛陀平靜地問他,「如果你的親朋好友來你家,你準備了各種食物要招待他們,但客人什麼都不吃。請問,這些食物應該歸誰所有呢?」

這位婆羅門倒是老老實實回答說,「人家不吃,那食物當然還是我的呀。」佛陀就接著說,「同樣的道理,你剛剛罵我的那些話語,我並不領受。那些話語,都還是你的喔。」

婆羅門繼續問佛陀,「那你生氣了嗎?」佛陀回說,「我對事情有正確的認識與理解,平平靜靜的,有什麼好生氣的呢?」(SA 1151 / SA 1152 / SN 7:2)

是啊,如果我們對自己有足夠的信心,讓自己有足夠的耐心,事情來了就面對、就處理,又有什麼好生氣的呢?

#KT老師連寫一百天 060/100

#信心 #耐心 #憤怒 #阿含 #瑜伽老師讀什麼書

2025-02-16 我也是個尺寸固定的盤子嗎?

大胃王如我,通常店家的炒飯、煮麵,只要有大碗的選項我幾乎都會點大碗的。沒想到在一家還蠻常去的店家碰了釘子。某一次我詢問能不能加大飯量,老闆娘竟然說,老闆習慣炒這樣的份量,而且,容器就固定是那個尺寸,再多也裝不下了。

我以為店家總是會想要滿足客人合理範圍裡的需求,而且份量加大,消費額也會提高,不是嗎?老闆娘的答覆讓我非常意外,同時也刺激我反省思索,會不會我對習慣的事物也有類似的反應?

我喜歡教小班課,因為我認為這樣可以和每個同學都有高品質的互動。但是不是因此就得死守這樣的「規則」呢?如果人更多,或者,到其他大一點的教室,就一定沒辦法維持我想要的互動品質嗎?或者像是網路直播課、線上預錄的課程,除了疫情時期逼不得已、硬著頭皮上場,我是不是只能打退堂鼓?有沒有其他變通的辦法?(同學請勿擔心,我沒別的新計畫,只是自己腦力激盪一下而已。)

面對自己的練習,不論是時間的掌握、總量的增減,或是如何看待自己的體能、技巧,我會不會下意識地也把自己看成是個尺寸固定的盤子,只能待在既定的範圍裡打轉,卻沒辦法再接受更多的挑戰或是預期以外的變動?

行為、思考模式,都能讓人迅速處理日常反覆出現的工作任務,但一不留神,幫助我們節省時間、提高效率的「模式」,反而會扼殺我們往外拓展的機會,束縛住變通的可能性。顧此失彼,要找到剛好的平衡點還真是人生的考驗。

話雖如此,我還是不時會去吃這家炒飯。這家炒飯現在變成我的減肥餐。每當前一天或者前一餐吃太飽,我就來吃這裡的什錦炒飯。保證不會過量。真的非常神奇,幾乎每次晚餐吃這家炒飯,隔天早上量體重總是會降個 0.5 公斤左右。這也算是一種山不轉路轉的使用方式吧。

#KT老師連寫一百天 061/100

#食喻 #習慣 #變通

2025-02-17 我們不玩 LGAT、更不玩 PUA

因為看到網路上不少人在討論一段關於身心靈課程的影片,好奇心發作查了資料,學到 LGAT 這個詞,也終於理解 PUA 這個詞到底是什麼意思。

先說第一個詞。LGAT,大型團體覺察訓練(Large Group Awareness Training)。這不正是最標準的 oxymoron(矛盾修辭,像是「燒的枝仔冰」) 嗎?覺察(awareness)的練習,向來就是最個人的事,和其他人無關。以前聽一位老師講過,「靜坐沒辦法教,但可以學」,大概就是這個道理。不管是你在一百人、一千人的道場,或者自己一個人在家裡在山裡都一樣,能安靜下來,能耐心等候,覺察就會出現。

我實在不懂練習覺察為什麼需要「大型團體」。甚至應該這麼說,練習覺察時如果可以避開人太多的場合,通常會更容易把心思沈澱下來。

第二個詞是 PUA。這個詞一開始大概是一些提高約會成功並遂行私欲的「技巧」,通常有性別歧視與貶抑女性的意味。後來再逐漸演變,混合情緒勒索、道德綁架、引誘、鼓勵、精神控制、責備等伎倆,以達到控制他人的目的。這個用法在中國流行後,也傳播到台灣等其他國家。

世界各地、從古至今各種身心靈補習班甚至宗教組織,向來就是操作這種手法的高手。不同的組織、「教主」、「導師」的 PUA 手法程度有自高低差異,其中最嚴重的,大概就是我們通常認知的「邪教」。(如果你懷疑自己或者親友參與的團體會不會就是邪教,請務必參考「邪教檢查表」。)

要避免投資理財詐騙,最重要的就是認識到「錢不會從天上掉下來」,別貪心比較能保平安。要避免誤上操弄 PUA 手法的賊船,最重要的是認識到:只有自己能改變自己,因此,只有自己拯救自己,只有自己能消罪業(沒有消罪業這種事啦,只是改變自己的思考、行為模式之後,會創造出新的命運與人生)。不要想著花錢可以改運、上昂貴的身心靈課程就能洗心革面。不要抱持著「我不用努力、別人來幫我解決問題就好」的虛幻期待來面對自己的生命,這樣就不容易浪費金錢與生命。

前幾天剛好和一位同學聊到我的教學態度。在這個教室,即使是一對一私人課,我也不可能有「診斷」、「治療」的本事,我能做的,就是分享我的知識、經驗,幫助同學學習到能自己觀察、面對、處理問題的態度與技巧。

我也常和稍有狀況的同學說,「如果還有一點力氣,就鼓勵自己起床、鼓勵自己出門,來教室動一動吧。即使來了沒辦法做完動作也沒關係,隨時坐在墊子上休息一下都好。」

我常常看著同學在身體慢慢鬆開之後,臉上緊繃的線條也柔軟多了。這樣被「接住」之後,才會有力量和心情,去認可並且接納自己,去面對自己的困境。

#KT老師連寫一百天 062/100

#PUA #身心靈課程 #教學特色 #覺察

2025-02-18 遊走在意識與無意識之間

「訓練」講究效率,通常都要有具體的目標,而且最好是可度量、可計算的目標,像是十次伏地挺身、十次引體向上,十分鐘半小時跑一公里兩公里三五公里,硬舉十公斤二十公斤一倍兩倍體重等等。但「練習」可以不一樣。可以非常不一樣。

每天的練習也許形式上重覆、無聊,也許暫時跳脫原本的遊戲規則,也許不知所措,也或許天馬行空、異想天開。

練習可能是在空白筆記本上「自由書寫」,或者在電腦螢幕上閉上眼睛盲打一番,重點是暫時別理會心裡面住著的那位想挑錯字的編輯。剛寫下的第一個句子可能是剛剛才結束的手機對話,下一個句子可以直接跳接到小時候家裡客廳的有線電話聲響。重點在於完全自由的聯想、表達,不是縝密思考,不必交待中間看起來有沒有邏輯。

練習的目標不是創造出全宇宙最偉大的經典作品,也不是要一次又一次打破全世界或者個人紀錄。練習是一種不確定的探索過程,在熟悉與陌生、在意識與無意識之間遊走,沒有非得到哪裡的心理壓力。也可以說,沒有明確的目的地,但就是讓自己繼續動、繼續遊走,這就是練習的目標。

練習可能是站在瑜伽墊上(或者客廳的角落、公園的草地),暫時忘記本來預計的動作順序,先跨一隻腳出去,探看看趾尖傳回的觸感,說不定再放一隻手掌到墊子上、到地上,或者一屁股坐下去,或者一隻腳懸空。往後跳到單腳的下犬式,停幾次呼吸,聽聽看身體想往哪個動作哪個方向去玩。

練習可能是坐在椅子上、蒲團上,眼睛閉上或者睜大眼睛,像是玩不定向飛靶一樣,猜猜看下一個念頭會從三百六十度哪個方向竄出來。打不中目標是正常的,反正只是在練習,不需要因為成績的數字不漂亮就生氣。

有意識地創造新的規則,不一樣的規則,或是更困難的,有意識地暫時放下想到的任何規則。會跳出什麼舞步,會寫出什麼字句,會畫出什麼風景,反正都還不知道,也不必在乎別人說這樣好或不好、對或錯。

那會是無意識在唱歌嗎?

#KT老師連寫一百天 063/100

#訓練 #效率 #練習 #規則