「正念」,或者英譯的 Mindfulness,這個字在一二十年愈來愈常見。不論明不明白這個字是什麼意思,每個人也都可以朗朗上口這個「流行用語」。

很多瑜伽老師也愛用「正念」或者 Mindfulness 這個字,最常見到的解釋,就是把「正念」或者 Mindfulness 直接當成「專注」、「專注當下」。

可是如果就是「專注於當下」,那就說「專注於當下」不就清楚明白了嗎?為什麼還得使用這個不那麼讓人理解的術語呢?甚至於,在這個術語前,還要加上有點怪怪的動作,變成「提起正念」、甚至「發正念」這樣的用語?這到底是怎麼回事?

通常,英譯裡的 mindfulness 是從巴利文的 sati 來的(也就是梵文裡的 smṛti)(這主要是十九世紀的英國巴利文學者 Thomas Rhys Davids 所開創的譯法)。而這一二十年,我們也愈來愈習慣(而不覺察)把這個譯成英文的字 Mindfulness 用中文的「正念」一詞來表達。

簡單一句話,如果 sati / smṛti 是「正念」的話,那「八聖道」或「八正道」(ariyo aṭṭhaṅgiko maggo / āryāṣṭāṅgamārga)裡的「正念」 sammā-sati(正確的「念」,sammā 的意思是「正確的」)豈不是要稱為「正正念」了?

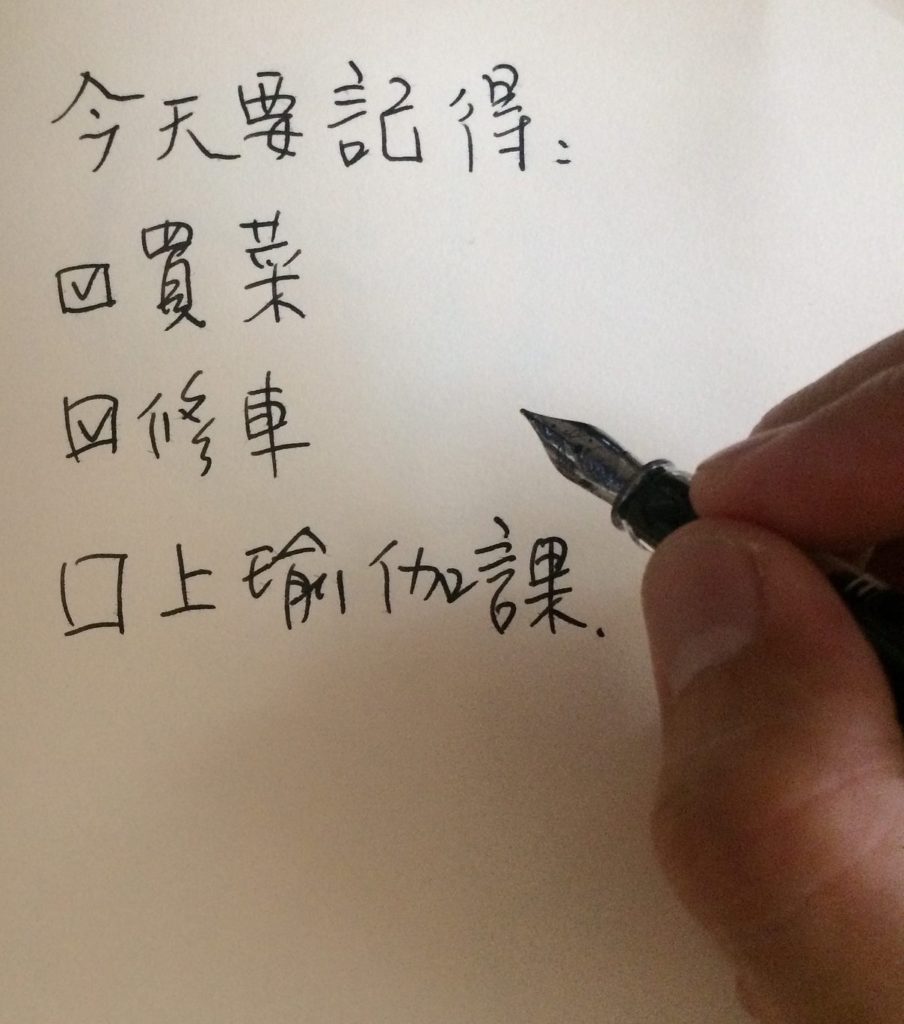

那「念」(sati / smṛti)到底是什麼意思?

「記得要做的事」並且實際去做,才是重點啊。

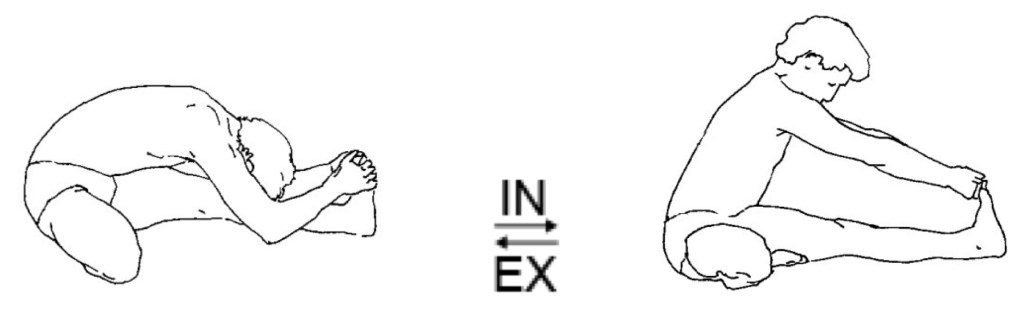

巴利文的 sati 和梵文的 smṛti,原來都是「記憶」、「憶念」的意思。在靜坐練習的過程裡,運用「念」(sati)這一項心理機制、心理活動,來幫助自己;換句話說,「記得自己要做的事」。以安般念(ānāpānasati)的練習來說,就是要「記得把呼吸這件事放在心上」,每次吸氣每次吐氣的過程,都清楚記得自己在觀察、體驗吸氣與吐氣。

從這裡可以看出來,這件事,和是不是雙盤坐,和是不是挺直腰,一點關係也沒有。甚至也還沒有什麼正確不正確、對或錯的價值判斷在裡面。先「記得把呼吸這件事放在心上」,練習安靜一段時間下來,我們就可能繼續發展下去。

直接用佛陀的話來講吧。

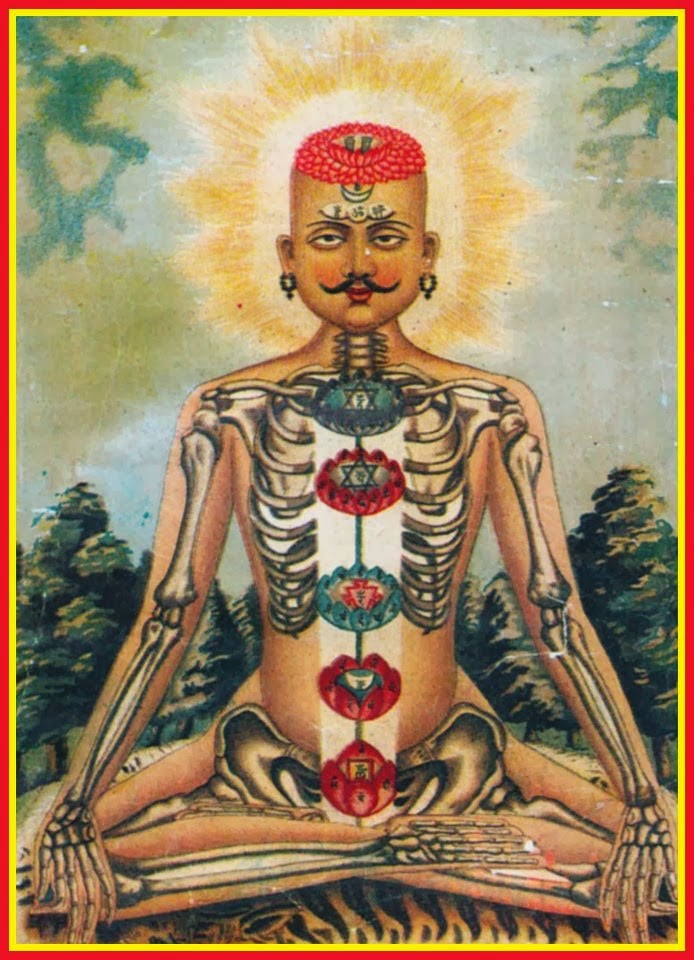

何等為念根?謂:四念處。(雜阿含658經)

念根 satindriya(念 sati 的功能、作用)是指什麼咧?照佛陀他本人最扼要的回答,就是身、受、心、法這四念處的練習。

同樣是佛陀的話,比較清楚一點的版本:

比丘們!什麼是念根?比丘們!這裡,聖弟子是有念者,具備最高的念與聰敏,是很久以前做過的、很久以前說過的記憶者與回憶者。

他住於在身上觀察身,熱心、正知、有念,能調伏對於世間的貪與憂;在受上……(中略)在心上……(中略)住於在法上觀察法,熱心、正知、有念,能調伏對於世間的貪與憂。比丘們!這被稱為念根。(相應部48相應10經)

這當然不會是世界上對於「念」的練習唯一權威、正確的解釋,但大概有一定程度的參考價值吧,我猜想。

下次碰到有人教我們要「提起正念」或者「發正念」的時候,不妨問一聲,應該要怎麼樣「提起」或者「發」正念呢?

延伸閱讀:

正念到底是要幹嘛用的?

不是要照單全收