看著頗有名氣的老師在教讀者該怎麼坐才健康,因為完全是我守備範圍內的議題,不由得眼睛就睜得大大的。

有讀者問,「筆直坐久了會覺得累,怎麼辦呢?」這位老師重新解釋了「坐不直」的缺點,會阻礙氣血循環,氣血會出現像是塞車的情況,所以「坐的時候一定要記得讓脊椎保持伸長拉直」哦。

學生發出了「怎麼辦?」的問題,結果老師只是鬼打牆似的,繼續講著類似「坐不直對身體不好哦」,「所以就是要努力坐直哦」,等於根本沒回答同學的問題。

坊間很多老師的教學屬於這種層次。老師已經能夠輕易完成某些任務、要求,但不記得當初練習時的痛苦與掙扎(或者因為先天的條條,根本沒掙扎過),也不知道自己究竟是如何「練著練著好像就會了」背後的機轉與道理。

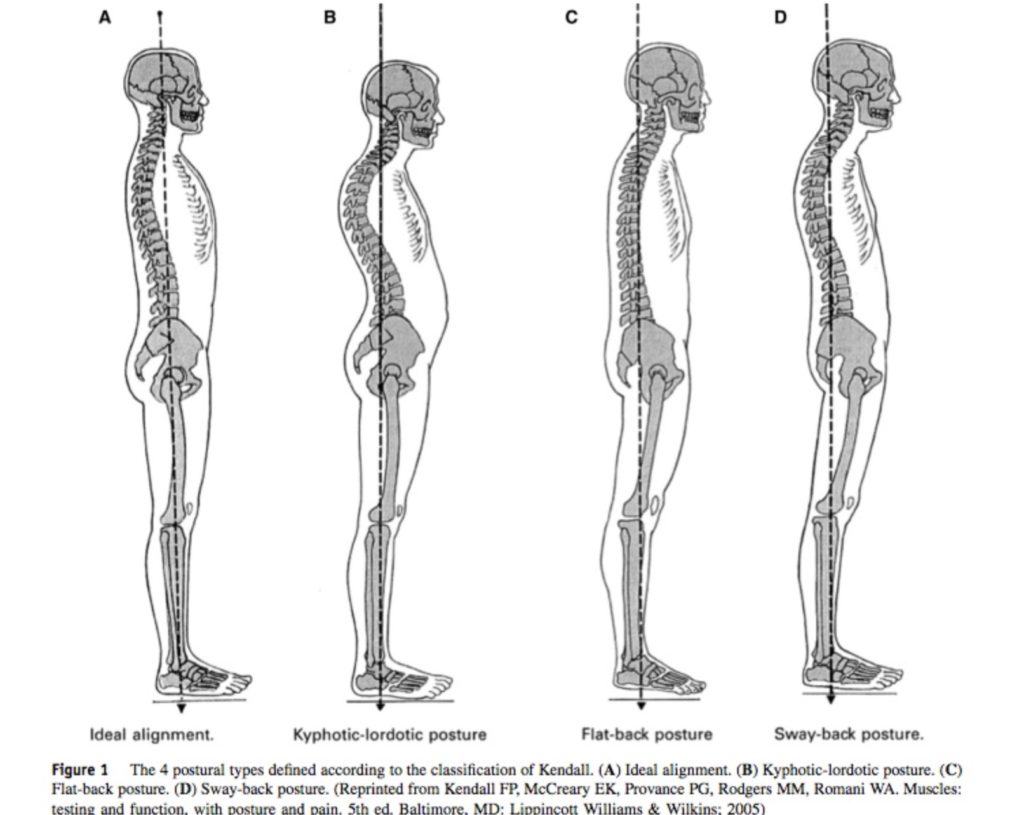

也有的老師比較不擅長於區辨不同人、不同身體結構、不同生活習慣所養成的不同身體使用方式,喜歡或者習慣用同一套方式、標準來帶所有的人。上面提到的這些類型的老師,的確沒辦法好好幫助同學解決問題。

實際上的情況是:每個人可能都有不同的狀況。有些大原則大概可以普遍應用,但怎麼靈活用,怎麼隨時、隨機調整,就真的各有巧妙不同了。

身為一個瑜珈老師,我認為自己並不適合說出「靜坐的時候,『標準』坐姿就是雙盤蓮花坐,『沒辦法』、『做不到』的人,『也可以』單盤、散盤」這種話,甚至於連「理想上,我們都應該能夠雙盤坐」這種話都不太應該出口。

很多時候,光是抬出這些「基本原則」,甚至於把基本原則寫成「理想」、「標準」,不小心就會造成不必要的壓力或者傷害。

我想起好久以前有老師教過練雙盤的技巧,或者心法:「練雙盤的方法就是練雙盤」。嚴格來說也不完全錯啦。如果髖關節有足夠的可動範圍,膝關節、踝關節不會因為勉強雙盤而受傷,如果你的下肢肌筋膜情況都還好,如果你的下背、上背、肩頸都不太過緊繃,如果有基本的核心意識、核心力量的話,循序漸進一次一次慢慢練,可能漸漸也就能夠比較輕鬆雙盤靜坐了。

可惜現代人很少是這樣的。

在這樣的情況下,如果真的想練雙盤(是的,請先想清楚,為什麼要練雙盤,而不是「老師說靜坐的『標準』坐姿就是雙盤坐」這種不成理由的理由。老師說的,說不定也只不過是老師聽他的老師這麼說過罷了),還是先讓四肢、軀幹都能夠先好好活絡活絡,再說。至少,先學會怎麼樣才是「舒服坐著」再說。

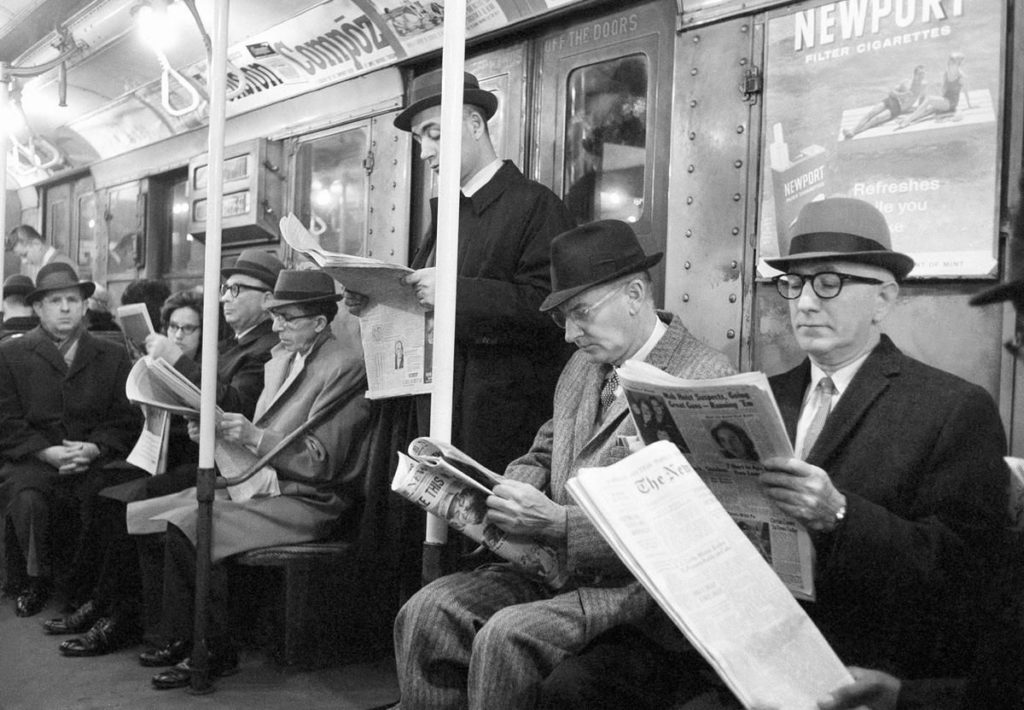

要怎麼坐得舒服,而且是可以持續一段時間的舒適狀態,並不是一件容易的事。

簡單地說,不要想「筆直坐著」,不要挺胸,不要費力勉強。先調整坐椅高度,讓髖關節保持在略高於膝蓋的位置,讓兩腳可以輕鬆自然放在地面。

重點不會只在於外顯的體表標記如何對齊,如何擺放到特定距離、角度的規則。這些規則容易教,甚至只要從書上、網路上看到文字描述就可以直接套用、直接練習。重點是在於我們怎麼觀察身體回饋的訊息,怎麼回應,怎麼釋放多餘的壓力。

如果不夠舒服,就再微調吧。怎麼調都不舒服的話,那可能就得找人幫忙看。或者,來上瑜珈課,來上(傳說中講了好久的)「怎麼坐」工作坊吧!