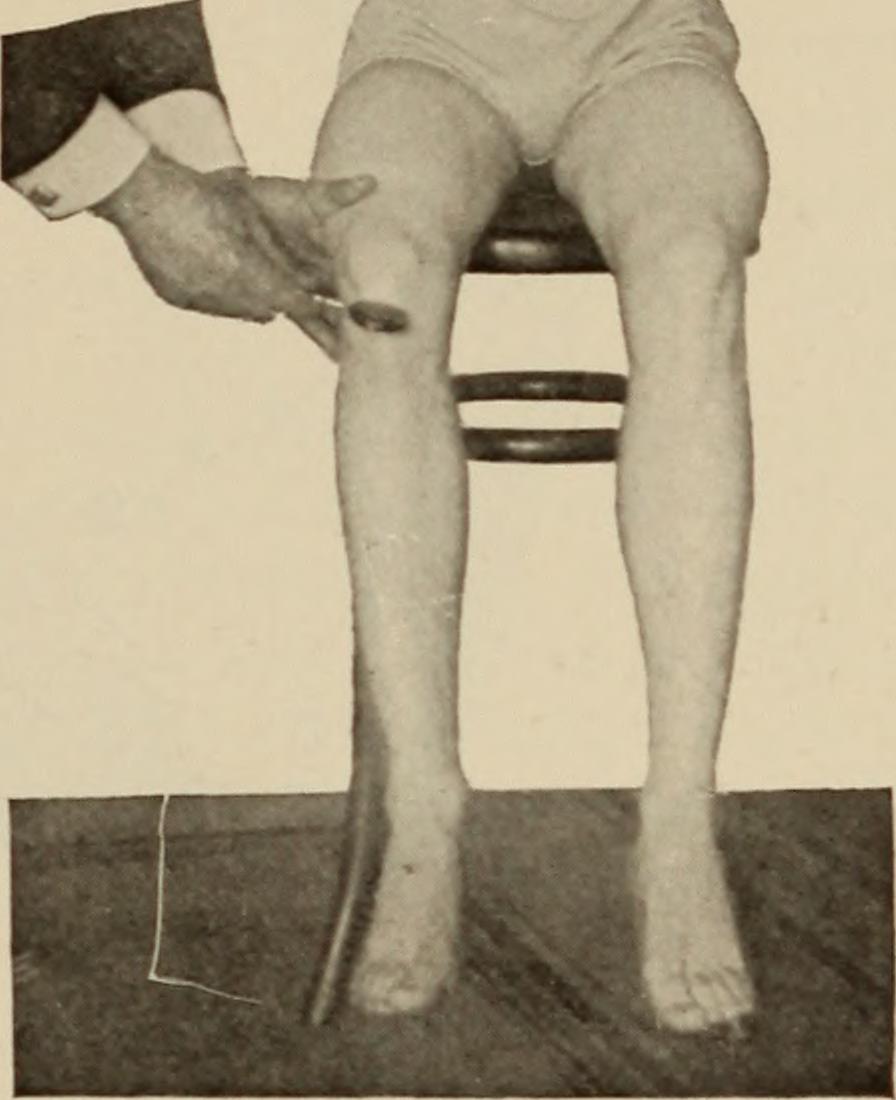

每個人身上都帶著各種反射動作。輕輕敲擊膝蓋下方的臏韌帶就會引發小腿往前踢的膝反射,是天生的非條件反射,還有經由後天學習而來的條件反射,像是巴夫洛夫的狗,經過一段時間訓練之後,即使沒看見食物,只是聽到和食物有「關聯」的聲響,同樣會引發唾液分泌的反射動作。

我們總以為「我們」是動作的主體:我們不假思索就以為我們進行、完成了這樣或那樣的動作、行為,是因為自「自己」的思考、判斷、決定。回想看看,被蚊子叮咬時,自己第一個反應是什麼?是腦子裡思考過後,因為想做某個行動而行動,或者只是反射動作?其他的動作呢?要調整坐姿,要揉眼睛,電話響了要接聽,在街上被人不禮貌地撞到就要生氣,種種日常生活裡的行為、動作,有多少是受制習慣所養成的反射動作?

在上課時我常常帶一種「遊戲」:右肩從前面往後轉、左肩從後面往前轉(順了之後還可以左右交換,甚至加快速度交換),很多同學第一次玩的時候,好像會整個人卡住,不知道該怎麼動。我會把這樣的「不知道該怎麼動」理解為開始釋放的第一步。釋放什麼?釋放過去那些不自覺限制我們該如何、只能如何行動的習慣,以及這樣的習慣背後的機制。

有時候,光是讓這些平常隱而不見的限制、習慣得以現形,就足以鬆動一些不容易察覺清楚的緊繃。

靜坐的時候也是一樣,明明一開始剛坐定的時侯心裡就想著,「我要試著練習接下來十分鐘不要亂動」。但一不留神,我們就不自覺地這裡動動那裡扭扭,調肩膀調膝蓋腳踝。我們以為我們動了就會比較舒服,我們以為自己「想」所以「動」。下次仔細觀察看看,是先動再意識到自己在動作,還是先想清楚要這樣那樣動而後才行動?

有沒有可能在第一時間喊聲暫停,重新看待、評估,把不需要的放掉,剩下必須做的,用最輕鬆的方式來進行?

練習不再動不動就想著,「可是我就是習慣得這麼做」。練習反轉局勢,重新設成成「這一次我要暫停下來看看自己會有哪些制式的反應」,「這一次我可以來練習看看其他的選項,可以來創造不一樣的、新的可能性」。

我們知道原來有這些結還沒打開,給自己一些時間,一步一步慢慢來。要像小嬰兒學爬行、學站立、學走路那樣,懷抱喜悅、探索樂趣的態度來學、來練。

延伸閱讀:

[瑜伽到底在練什麼] 系列:肌肉到底要鍛練到什麼程度才夠?

別人的練習,還是自己的練習?

時間是一種幻覺

親身體驗過,就會一直看得到!