每天在教室上基礎課,我總是會帶到低的弓箭步。請大家把後面那條腿的膝蓋輕輕放在瑜伽墊上。不時會有同學反應,膝蓋著地會痛,這種狀況通常可以有兩種對策:拿條毯子折疊一下,墊在膝蓋底下。另外一種是不要真的讓膝蓋承重,雖然看起來碰到地上,其實還是靠大腿上提,核心支持,還有前腳前腿的援助。

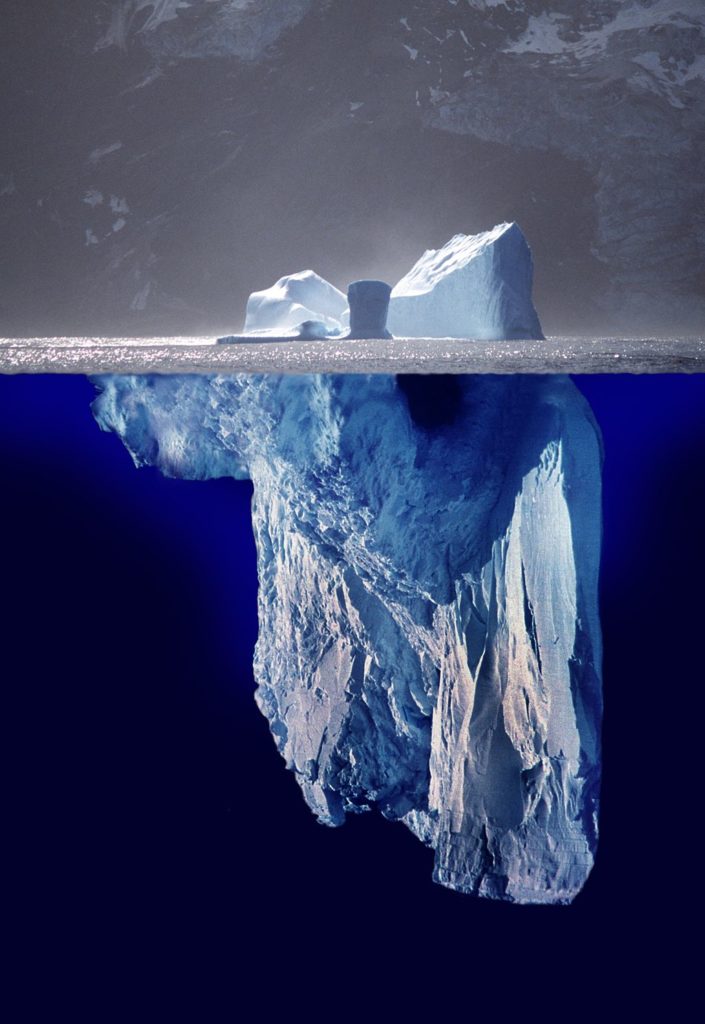

我通常會再多說一句,「膝蓋的設計,不是用來承重的。」膝關節當然可以屈曲或者伸展,臏骨當然可以著地,但智人演化到今天這樣的兩足靈長類,膝蓋不是用來跪的。

前幾天在臉書上看到網友轉貼了一小段魯迅的文章,內容出自《華蓋集》,好像從來沒讀過似的,我就順手從書架最上層的《魯迅全集》裡找出來,讀著讀著,也就想起高中的一段回憶。

那是一堂竟然沒溜出去、乖乖留在教室裡蹲的「國文」課,我在課本上抄寫魯迅的文章,再加上幾句「台灣獨立」之類的,不小心讓班導師看到,他的表情完全就是見獵心喜。這事讓我換來了一整天不用上課的特權:待在輔導室裡,讓導師、軍訓教官輪番詢問,想知道我是不是沾染到什麼危害國家安全的組織。

二十多年後邂逅魯迅,《華蓋集》繼續讀下去,還是不時就讓我好想和先生擊個掌,大聲讚嘆啊:

康聖人主張跪拜,以為「否則要此膝何用」。走時的腿的動作,固然不易於看得分明,但忘記了坐在椅上時候的膝的曲直,則不可謂非聖人之疏于格物也。身中間脖頸最細,古人則於此斫之,臀肉最肥,古人則於此打之,其格物都比康聖人精到,後人之愛不忍釋,實非無因。所以僻縣尚打小板子,去年北京戒嚴時亦嘗恢復殺頭,雖延國粹於一脈乎,而亦不可謂非天下奇事之三也!(《華蓋集》〈忽然想到〉之一)

文章裡的「康聖人」就是清末百日維新的主角康有為。康聖人在一篇提倡維持跪拜禮的文章裡說到,「中國民不拜天,又不拜孔子,留此膝何為?」,又說「中國人不敬天亦不敬教主(指孔子),不知其留此膝以傲慢何為也?」

魯迅非常不以為然,就來了一段解剖學小教室即席演講:走路的時候,膝關節的活動非常重要,但可能大家沒仔細觀察過,至少坐的時候可以察覺吧,膝蓋適度的屈曲(flexion),才能讓人容易坐得穩、坐得直,才容易抬起頭目視前方,不會一整天垂頭拱背。

酸度爆表的魯迅繼續發揮:人家古人比康聖人更具觀察力,知道人整個軀體裡,就脖子最細,所以殺人就屬砍頭效率最高,臀部肉最肥厚,要體罰(或者現在新加坡尚存的鞭刑),屁股就是最適合的目標。魯迅說,那麼多人勉懷的美好的民國歲月,一九二○年代,北京戒嚴時也試圖恢復砍頭的刑罰,這還真是一脈相傳的「國」粹啊。

我當然知道魯迅是二戰前有名的中國文學家,沒想到這次重新細讀他的作品,才意識到讀過醫科的文學家果然不一樣,人家就是能夠同時對人體構造以及微妙的群體心理機制有這麼細緻的觀察與認識。

這幾年看著時代世界的轉變,每每讓我目瞪口呆,真的可能嗎?真的可能在有生之年,看到我們這座島嶼上的人們,抬頭起來,用早就被割斷,自己再想辦法接回來的舌頭,有自信地說出心底的話語。用自己的雙腳,自由地在這片美麗的土地上行走,攀爬,戲水,享受。自在地展現我們骨子裡的尊嚴,不必恐懼。

選對的人,才能像個真正的智人一樣,站直身體,才能繼續走對的路。

[延伸閱讀]

練習當自己的主人

「現在就是最好的練習時機!」

當暴風來襲時

膝蓋痛,怎麼辦?

創造出不一樣的「真實樣貌」