上次有個同學說,「有一兩次上靜坐課的時候,周遭的環境、整個人都狀況很好,坐著坐著,彷彿很快就進入很專心的狀態,好像真正享受到安靜下來滋味,才能徹底釋放平常放不開的緊繃。可是,今天坐下來,好像外面也很吵雜,腦子裡面也亂糟糟的,怎麼靜坐啊?」

我們一開始總是以為,要有好的內外在條件配合,要因緣具足,才能好好安靜下來。

還有很多人以為,「一坐下來,我的腦子雜念多得不得了,我根本不適合練靜坐。」這話聽起來就好像一句我最常被問的問題,「老師,我的筋骨很硬,有辦法練瑜伽嗎?」

我總是回答,「筋骨硬最適合來練瑜伽了,只要能用點心思觀察身體的反應、觀察呼吸的變化,一下子就開始進入學習的狀態囉!」

有的人天生關節活動範圍非常大,彷彿什麼高難度的動作都不費力氣,看老師一示範,當場就立刻「完成」(很多人甚至比老師做得更輕鬆、更「漂亮」呢),但其實這些看起來天生條件優越的人,他們的學習門檻卻常常比筋骨僵硬的人更高,在動作的過程中,他們未必能更專心體會身心細緻的調整與轉化。因為沒有歷經適度的困難、障礙、挑戰,反而不見得能順利學習到、消化成自己的知識。

就好像是剛好心情不煩,附近環境也一點不干擾,湊巧靜坐一會兒就「不知不覺」滑入了某種輕鬆的狀態。

這樣當然沒什麼不好,只是,靜坐的練習,就在讓我們有機會看清楚,那些貌似干擾的外在、內在條件,不一定只能是干擾。那些貌似輕鬆穩定舒適的狀態,我們也很可能還沒足夠的能力一直維繫下去。

很久以前聽過一位老師教過,「坐得最混亂、最掙扎的練習,常常是最有收獲的練習」。練了一段時間,才真的能體會這不是虛話。

世界總是這樣紛紛擾擾,動盪,混亂。外頭亂,一不留神,心裡就跟著更煩更躁。因此,我們得練習,練習讓自己可以安靜下來。

就是因為世界的不完美,我們才得練習。練習安靜下來,觀察,仔細觀察。看清楚問題所在。

說不定可能得直拳出擊,但在直拳出擊之前,總是得靜一下,拳才出得準。或者,現在不值得出拳。得有些別的方式應對。

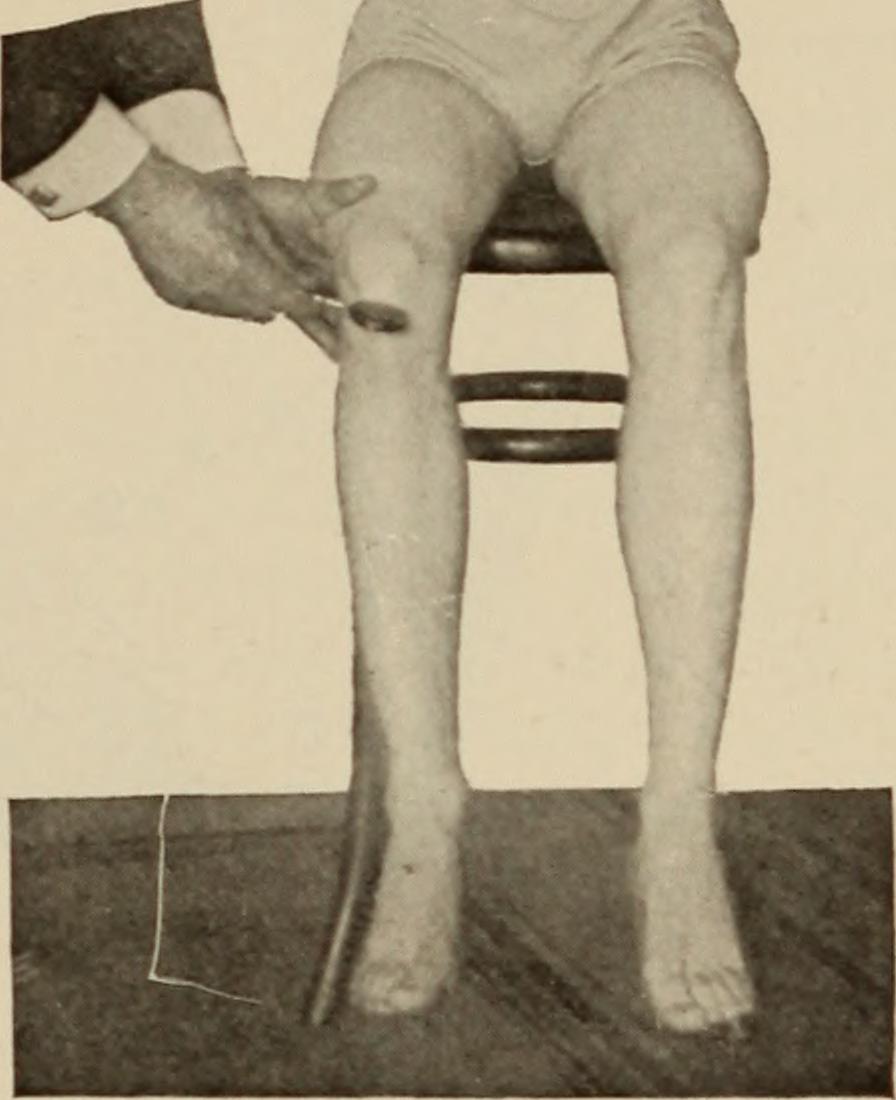

就如同有些時候,一開始只覺得肩頸緊繃,卻還沒發現自己早就從腳底、腳踝一路歪斜到骨盆。只一味在肩頸上按摩再按摩,即使能短暫舒坦,也只是短暫舒坦,緊繃很快就回來了。

怎麼辦?痠痛不已的話,該按摩一下就按摩吧,該伸展一下就伸展吧。接著,大概就比較能夠安靜下來,好好坐一會兒或者半躺下來,靜靜觀察看看,身體的訊息很可能就慢慢清楚浮現出來。

身體的痠痛可以這樣觀察、對治,腦海和心裡的煩憂,當然也可以如法炮製。

只是,腦子超聰明的,總是會騙我們自己說,「算了,今天又冷,又下雨,下次再去練吧」。

今天傍晚的瑜珈課,本來有點不想去了,但想到,不想打坐時最需要打坐,不想寫作時最需要寫作,不想練瑜珈時,其實最需要活動身子,就在雨中出去了。

幸好去了瑜珈課室,在呼吸練習中安放自己。