2025-03-19 真正害怕的、真正想要的

有個朋友說,「即使現在就死去,也什麼好遺憾的」。她的意思是,已經也沒什麼特別想再去做的事了。我回她,「真正能這樣看開的人其實不多。大部分的人是因為某種病痛、某些身體內在外在的限制、某些環境的束縛,因此讓自己以為以為自己這個也不想、那個也不想。」

我們當時正在討論難以面對、不知如何應付的病痛與折磨,死亡與抉擇,真正害怕的與真正想要的。

我以前常常設想一種情境,例如被關在監牢裡,人身自由受限,或者因為病痛,只能在床上,動彈不得。這樣的情境,會不會就是我真正害怕的?或者,不能再自在地表達自己的想法,用自己的嘴、用自己的手、用自己的身體說出內心最在意的事,才是我真正害怕的?

這些擔憂與恐懼的背後,是不是暗示我在害怕自己的死亡?

這些年參加一場一場喪禮,從疏遠到親近的長輩,慢慢變成平輩同儕,甚至年紀比我更小的。有幾次是真正相熟的朋友。他者的離世,可能只是一次不引發情緒的事件,也可能是不可避免地激發對自身死亡的投射。最後一定得面對這個問題:如果是我呢?

偶爾無聊時我會想像,如果我走了,對我的朋友們會有什麼影響,他們又會如何反應。但人都過去了,又有什麼能在乎的、有什麼好在乎的?以前我的母親非常在乎死後別人如何看待,甚至連喪禮如何辦,熱鬧不熱鬧、來客多不多,都是她非常在乎的點。但如今她也不在了,我再也不在乎她在乎的那些事物與觀點了。是這樣嗎?

我真正在乎的是什麼?真正想要的是什麼?

我還想讀一些書,這一陣子每天練習寫一點字,也勾起我想寫字的欲望,想再多練習多琢磨,看看能不能寫出一兩篇自己覺得像樣的文字,把掛在心底的幾件事好好記錄下來。

我想要繼續教課,如果可以的話,希望在六十歲之後,一個星期還能教課兩三天,分享一些身體經驗,尤其是給那些和我一樣也慢慢變老的朋友們。

我想繼續多走走看看,郊山淺山高山都好,還不認識的小鎮、猶未行踏(kiâⁿ-ta̍h)過的田莊,停個一兩天,慢慢走慢慢看。靜靜走很好,能開口和人聊聊也很好,看看花草樹木、蟲魚鳥獸都好。

我想要維持身體的基本狀況,兩個星期一個月就去捐一次血。

我還想要什麼?

我還想要練習到達一種心境:即使明天甚至今天就是生命的終點,也不會再有恐懼與遺憾。

#KT老師連寫一百天 092/100

#恐懼 #死亡 #遺憾 #渴愛

2025-03-20 無論如何都不要去做的事

有個網路流傳的小故事,據說是巴菲特和他的私人駕駛福林特先生(Mike Flint)間的一場對話。巴菲特覺得福林特先生看起來不太得志的樣子,於是要他列一張職涯的願望清單,依序排出二十五個目標。

排完之後,巴菲特請要他把二十五個目標分成兩份,前五個是清單 A,後二十個是清單 B。福林特說他瞭解了,前五個最重要,但清單 B 的二十個雖然看似不那麼急迫,還是得要慢慢耕耘才是。

巴菲特說,「你完全搞錯了,清單 B 的重點是:無論如何都不要去做的事(Avoid-At-All-Cost list)」

好多勵志書、心靈雞湯教讀者用這個 5/20 法則來認識自己,以便成為人生勝利組。我第一次聽到這故事時也興沖沖地想列清單,可是,差不多列了三五項之後,就想不出來了,根本就沒辦法再區分為清單 A 和 B。好生失落。

以前我也常玩另一種流行的時間管理四象限法,這是用「重要 / 不重要」、「緊急 / 不緊急」為標準來安排待辦事項。我和大多數人一樣,很多時間都浪費在不重要又不緊急的事,像是滑手機。一緊張起來,先動手處理的往往是不怎麼重要但看似緊急的瑣事,繳帳單、軟體更新等等。邊做邊焦慮那些既重要且緊急的事會做不完,像是明天要發出去的稿件。最後,重要但不緊急的事要嘛根本就忘了,不然就是睡著後才由潛意識喚醒,化身為恐怖的惡夢主題。

這個四象限法是個不完全正確的分類方式。打一開始就不該有四個均等的象限。重要的事就是緊急的事才對。

我們總是被時間迷惑,以為一定會有明天,明天又會有明天的明天,所以把明明最重要的事擱在一旁,只著眼於看起來最急的事。印象中是馬奎斯在《沒人寫信給上校》裡的名言吧:「再急的信,放個兩星期也就不急了。」對身陷行事曆待辦事項地獄的朋友,這句話或許是最大的救贖。

哪些是比較重要的事、更重要的事?哪些是可以放棄、該放棄的事。巴菲特的故事是一種提醒。

在現實生活中,我們每天都花費大量寶貴的時間和能量,去完成其實不重要也不緊急的事。這種荒謬的態度,簡直就像想要減重、想變苗條、想維持健康,卻一天到晚離不開高熱量的零嘴,睡前還拚命吃宵夜。

待辦事項永遠清不完。下星期的績效考核,晚上和客戶推不掉的聚餐應酬,這一季的營業額,月底的房貸車貸,暑假的出國旅遊計畫,下個月醫院的檢查報告,孩子的升學考試,長輩的健康醫療照護,一項一項壓得我們喘不過氣來。

我們只能在喘息之餘,幻想有朝一日升職加薪退休中樂透,孩子長大就業結婚生小孩,接下來才能過好日子,才會有時間去做那些我們內心深處覺得最最重要的事。

醒醒吧!早點看穿生活中有哪些是不計一切代價都不該去做的事。心甘情願放手,如此一來,馬上就有時間去做真正打心底歡喜做、甘願受的,最在乎的事!

#KT老師連寫一百天 093/100

#時間管理 #待辦事項 #捨棄

2025-03-21 修行就像上戰場

聽過一位禪師讓人印象深刻的鮮活比喻,他說,修行就像上戰場,說「我才剛剛到」,不是理由。一切藉口都不是理由。只有每一分每一秒都能夠注意,才能贏得一次一次的戰役,最後才可能勝利。

乍聽之下似乎彷彿就是某種「叢林法則」的生存遊戲。但說到底,這就是現實,這就是真正的規則,或者,這就是真正的決定性力量。

不想上戰場,並不會讓人因此就能逃離開戰場。想或不想,都不可能置身事外。那不如就勇敢上戰場。禪師如是開示。

大多數人都不喜歡戰場這個意象,我也不喜歡。但世界的運行不是誰喜不喜歡的問題。能活下來,能好好過每一天,能每天、每分鐘都好好練,以修行的角度來說,這才是唯一的重點。

每一句和別人講的話,每一次升起的念頭,都要意識清楚看得到,都要能夠照顧到,都要能夠精準評估判斷,別又掉到以前的習慣、習性、習氣裡。牢記自己能改變、要改變。

嚴格來說,發現自己生氣了,又和人吵架,覺得自己受委屈,甚至,心情變不好了,就戰場喻的標準,都是某種失敗。一次戰役失敗沒關係,別投降就是了。意識到自己失敗,那就馬上認清楚。新的,全新的,最新的戰役馬上就到了。想辦法要打贏這一仗。

心思別放在過去的失敗,也別放在想像的失敗。重點在現在的戰場。戰場就在自己的頭腦裡。能在自己頭腦裡的戰場得勝,就能付諸正確、準確的行動。懷抱這樣的認知與意識,就是戰場上最強大的武器。

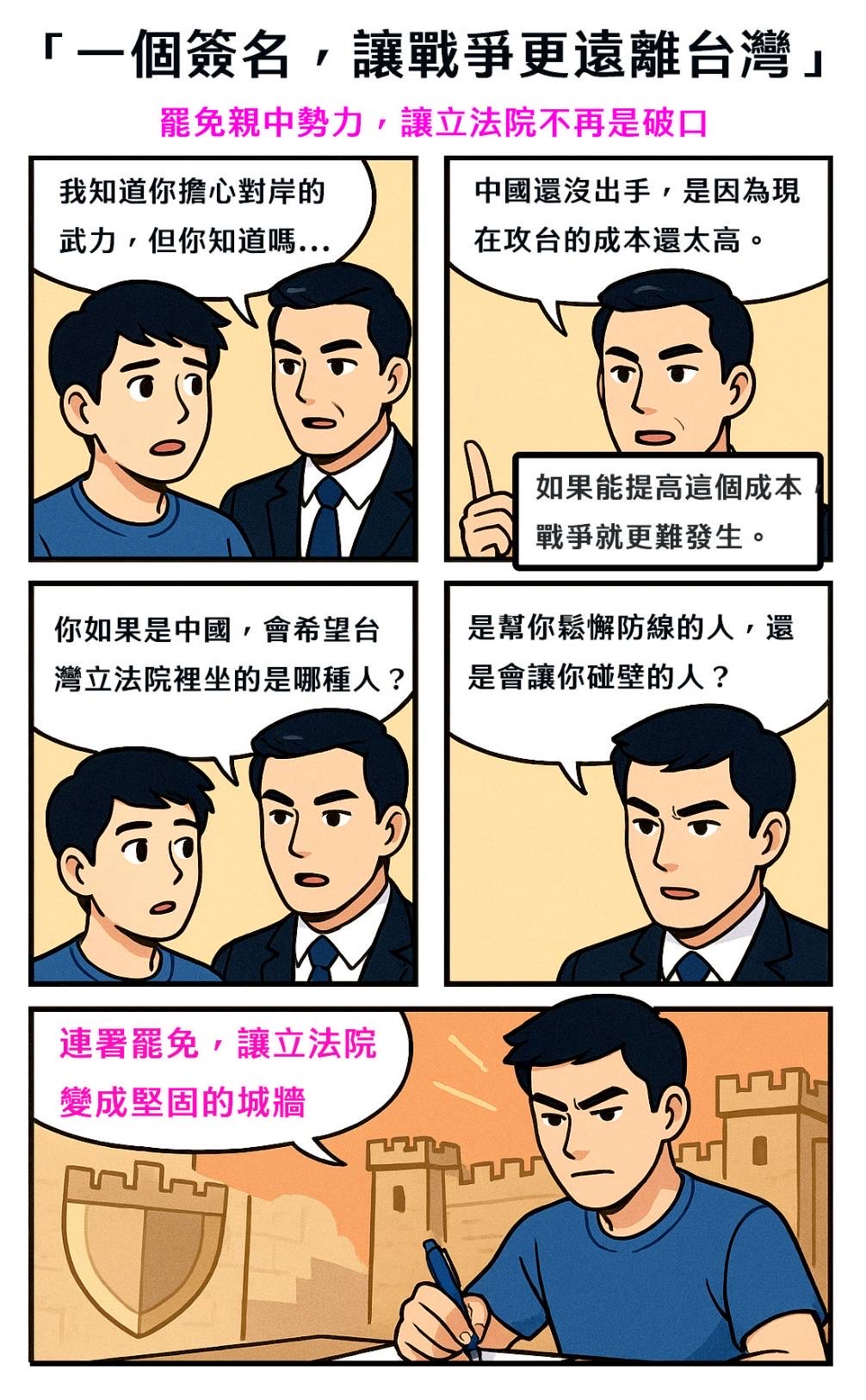

上戰場的比喻通常不會讓人覺得愉快。但就像現在台灣的局勢一樣,不管你喜不喜歡,戰爭早就已經開打了。

每天派軍機繞台,持續有計畫地破壞台灣對外的海底電纜,中國當然是台灣的境外敵對勢力,更不用說中國豢養一大批代理人在台灣內部興風作浪、破壞體制、摧毀建設。如果這樣還看不清戰爭早就已經開打的事實,如果這樣也還不願意出門簽罷免連署書,就只好像 Taiwan Action 的影片裡講的,祝福那些想投降的失敗主義者,生生世世做個堂堂正正的中國人了。

情勢如此危及,再沒有任何理由、藉口可以逃避。事實上,想逃,也避不了,不如直接面對險峻的局面。現在一個人多拉十個人簽二階連署書,讓連署能順利過關,再進而投下罷免票,幫助這批中國代理人回去他們心嚮往之的祖國。「現在拿筆,總比未來拿槍好」。

想想看,如果能順利不流血就清理國會,這是多麼偉大的功德,多麼讓人讚嘆的大慈大悲的善業啊。

修行也好,生活也罷,要嘛閉起眼睛關上耳朵,把頭埋進沙堆裡,騙自己這樣就是世界和平、這樣就是讓人滿足的小確幸。要嘛就挺起胸膛面對問題、困境、劣勢,當個無所畏懼的戰士。

坐在蒲團上,頭腦裡每一次的掙扎都是不足為外人道的辛苦戰場。捍衛我們寶貴的生活方式、價值信仰,更是無可逃避的神聖戰場。

不是只有在瑜伽墊上練戰士一、戰士二、戰士三才是練瑜伽,回到生活上、生命中的戰場上,不找理由藉口、全力以赴迎向一次一次的戰役,才算是真戰士,才算是真正在練瑜伽。

#KT老師連寫一百天 094/100

#修行 #戰場喻 #大八免救台灣 #大八免慧成宮 #全台皆成宮

2025-03-22 人生難解大哉問

有位名叫欝低迦的非佛教系統修行者來拜見佛陀,問了一堆問題,像是「世界是不是永恆的?、「世界有沒有盡頭?」、「如來死後還存不存在?」、「精神和肉體是一體或是不同的?」

佛陀的回答一律都是「無可奉告」,「我不討論這種問題」。佛陀聲明,「我以自己正覺的體證宣說,使眾生得以和我一樣,徹底地脫離憂苦煩惱,盡苦而正覺解脫。」(莊春江譯)

以現在的情境來說,如果你開了一家身心靈補習班,要擴大招生、提高業績的話,大概就是天天在臉書、IG、Threads、Line 群組裡發美美的照片,要大家參加三天兩夜的避靜營,在國內外風景名勝或者優美的大自然環境裡,跟著「開悟老師」學靜坐唱咒語練習等著一起開悟,或者盡快搶先報名名額有限的線上課程,學個簡單兩三招,保證一個星期就能夠打通任督二脈。

假設有其他身心靈補習班的同學願意來教室的臉書留言問問題,「唸哪個咒語能最快賺大錢?」,「有哪個動作能迅速解決我的腰痠背痛?」,老闆或老師當然趕快馬上搶答,並且順勢貼出商品和課程目錄連結。

像佛陀這樣的老師,不願意回答潛在信徒所提的問題,只堅持自己體證過的練習方式,說傻也是傻,說讓人尊敬,也是讓人尊敬到五體投地。

不要忘記,佛陀有個著名的「掌中葉」比喻,他問同學們,「你們覺得我手裡握著的樹葉比較多,還是整片森林裡的樹葉比較多?」佛陀的意思是,他學過的知識,就像林子裡的所有葉子的大集合,但他只教掌中葉這個專注於離苦得樂的小集合。

那些大家都想問、都愛問的「十四無記」大哉問,很可能佛陀年輕時也學過、也思索過。他不發表意見,絕不代表他對這些問題一無所知,也不代表他沒花時間研究過。但事情有輕重緩急,照〈箭喻經〉的比喻來說,難道你中了毒箭之後,非得要先問清楚發箭者是身份背景、姓名膚色、出生地居住地、弓箭的材質,否則就不肯拔箭,不接受治療嗎?(現代急救醫學說不定會有和佛陀不同一樣的意見。 XD)

沒有人會說純知識的追求一無是處。沒有這種對知識的純粹的探索精神,也就不會有科學的發展。純知識的樂趣,可以滿足某些人的一部分需求。但也就只是滿足一部分的需求罷了。佛陀的著眼處在於如何從最根源處消滅痛苦。但如果對這個議題不感興趣的話,老實說,佛陀的經驗談未必吸引人。

前面的故事還沒說完。欝低迦又接著問了一個很不禮貌的尖銳問題,「請問一下,世界上有多少人,照著你教導的練習方法,苦盡終結,離苦得樂了?」這一次,佛陀連「這種問題我們不討論」都不說了,欝低迦緊咬不放,連續追問三次,佛陀不說話就是不說話。旁邊的阿難尊者看不下去,出來幫忙圓場,說老師才不會計較這些問題呢。

我幾次開玩笑說了幾個人生難解的大哉問。我自己的態度是,既然是難解的大哉問,試著輕鬆面對便是。能想就想,沒答案也就是沒答案。自己能怎麼好好練習才是最重要的事。不過呢,有更多同學來教室上課,業績能提高的話當然就更開心囉。 XD

#KT老師連寫一百天 095/100

#阿含經 #十四無記 #掌中葉 #箭喻 #大哉問

2025-03-23 淡淡的

之前的小感冒過去了,殘留的一點要咳不咳的喉嚨乾癢,吃了幾天中藥,也算差不多乾淨收工了。

時節剛進春分。玄鳥至,已經看得到兩三窩燕子。最冷的、不怎麼舒服的濕氣彷彿就消失無蹤。偶爾太陽直曬後腦勺一會兒,整個人暖和和,真舒服。看起來平平靜靜的週間下午。我在巷仔裡慢慢散步,涼風徐來,遠遠的含笑花不再濃郁過頭,甜得剛剛好。

「淡淡的」這個詞就這麼浮出來了。

感覺是自己心裡頭最劇烈的情緒、風暴什麼的,大概暫時過去了。倒也不是以後就都沒事了。只是現在就像是,嗯,兩個山頭,或者,兩個假山頭之間的一塊鞍部。出去之前,誰也說不準到底這塊平坦地帶到底還能走多久。

沒人知道。沒人知道這股「淡淡的」可以維持多久。

之前讀某本長篇小說,才沒幾頁就被揪住了。整顆心被緊緊揪住,氣都快喘不過來。書才一擱下半分鐘,又迫不急待趕忙再拾起,跳回故事裡。痛快是痛快,卻又擔心書裡的世界走到結束的那一刻太快到來。

現在手邊的這本書,就是淡淡的。不是沒味道喔。悠悠細品,滋味同樣清晰,明明白白的。一點也不糾結,一點負擔也沒有。

傍晚在教室就順著「淡淡的」這個基調,簡單幾個動作,再靜坐一會兒。不喘不累不流汗,不看時鐘。不需要拚命掙扎。恰恰好的力道,動作都走得不深,該伸展的也都伸展夠了。

味無味處求吾味。年輕時知道自己就是個廢材,希望能這樣過日子就好。淡淡的就好。到了這把年紀才能體會到,這是多麼幸運的事。光是要維持這樣淡淡的生活,得有多少力量默默在背後為我們加持。

週末下午,日光正好。從「鳥咖啡」喝完層次飽滿豐富的咖啡,口腔大滿足,店裡溫暖的人們也讓心情再一次得到撫慰。接著就一路從城市東邊散步到西邊。路過一公園。對面的宣傳車上,昨天在立法院公然污辱女性、干擾議事的一個跳樑小丑,拿著大聲公繼續叫囂。我站在馬路邊,加入一大群不認識的人,大家一起用自己的喉嚨為武器反擊。

握緊拳頭,振臂高呼,三月野百合,反軍人干政,廢刑法一百條,反核,反服貿,幾次小貓三兩隻在群賢樓前的夜晚,一直到去年的青島東路。一連串的畫面湧上心頭, déjà vu 似的。

我想守護住能淡淡生活的自由。

#KT老師連寫一百天 096/100

#大八免救台灣 #大八免慧成宮 #一階簽完簽二階

2025-03-24 你敢改變嗎?

過去玩過幾次「一百天」的練習。前幾年的「站椿一百天」,和即將完成的「連寫一百天」是其中公開的兩次。每次都有意想不到的收獲。

有人照著長銷書《原子習慣》建立了目標中的新習慣。我的「一百天」練習是前幾年使用一個冷門的筆記軟體 WorkFlowy 時,學到 #dbtc (don’t break the chain) 這個 hashtag,利用每天的日記,鼓勵自己,安安靜靜或者大張旗鼓完成一項一項「百日築基」的小工程,學習一些新事物,半強迫地養成新習慣,或者誘導式地帶領自己去除掉該鏟除的舊毛病。

這就是創造嗎?這就是改變嗎?有個聲音在裡頭問我:「你敢真的改變自己,去做不一樣的事情嗎?」

幾年前讀了好幾本 Natalie Goldberg 的書,《心靈寫作》、《療癒寫作》一系列心靈療癒的範本,像個超有耐心、循循善誘的好老師(雖然熟了之後有時也不免覺得囉嗦),我真想刻個「惠我良多」的匾額感謝她。看她剖開自己內在傷痕的示範,我小心翼翼跟著拿起解剖刀,一刀一刀慢慢劃開不敢不願面對的過往。人生頭一次盯著自己的舊傷口看個仔細。喔,原來,真的可能這樣療癒自己。

那之前真的一度想放棄。一切都放棄。

勉強理解了「努力加餐飯」的心境。我吞下一本又一本的書,就像是一場又一場的心理治療、諮商。心裡原本的孤傲被現實的鐵拳擊碎,反而清出一些空間來。那些囫圇吞入口的指南、教訓、練習,竟然也就真的嚥下了去。我嗅得到一些不一樣的味道,筋骨肚子腦袋裡有些沒嘗過的酸甜苦辣的新體感。全都是超乎我預期的。我欣然接受這些發生在我身上,我心裡的改變。

念頭變了,外境就變了。這道理說得容易,認真用力練習、操作過後,才理解得到真的不需要那麼用力。

像是讀《自由玩》。我打開自己,沒有預期,讓 Stephen Nachmanovitch 的話語流進我的頭腦,流進我的身體。我愉悅且滿足地接納這樣的流動。而且完全沒想到因為《自由玩》,接著竟能心悅臣服地讀《信心銘》。一塌塗地的心悅臣服。

我彷彿也能讓自己成為一個新的容器,接受這些以前所不能接受,不想接受,不知道如何接受的觀念,想法。讓自己改變。於是,《信心銘》之後又一本接著一本。

他們引導著我,讓過去的心態、習性流走。練習放手,才能放心。練習放心,才能放鬆。整個人鬆開來,終於又能好好睡覺,好好過日子。再下一步,放下這些書本,回到自己的練習。

前幾年的寫字練習,特別是自由書寫,我嘗試做的,就是讓頭腦退下寶座,讓頭腦以外的,被壓抑在心裡身體深處的感受得以發聲。那是那個階段的自我認識。

而這將近一百天的寫字練習,我有了新的發現。本來認為自己就是個挑剔的處女座,逼自己天天寫的過程終於才挑到一個應該很明顯、但自己竟然一直看不見的毛病:我向來以為自己能邏輯清楚地思考,但其實我的語言文字就是不夠精確。語言用字不夠精確,就是想得不夠清楚,就是得再花工夫琢磨再琢磨。真開心能認識到這件事實,這也等於有了繼續努力的具體目標。

身體裡面好像有些模糊但又依稀微微發出聲響的訊息,我隱約感覺得到。我想把他們精準確切地說出來。

#KT老師連寫一百天 097/100

#百日築基 #dbtc #心靈寫作 #自由玩 #信心銘 #瑜伽老師讀什麼書 #自我認識

2025-03-25 和肚子的「自己」一起放鬆

家裡有養小狗、小孩的人就知道,白天就是得讓他們盡情跑跳,把全身精力徹底釋放,晚上就比較容易乖乖睡覺。很多人認真運動,甚至上瑜伽課也是這樣的心態,用盡一切肌肉的力量,一兩個小時過後,再沒力氣掙扎,最後的大休息終於能夠享受五分鐘的放鬆。

放鬆不只有這種方式。

我常常會請同學練習一個動作。躺下來,膝蓋彎曲,雙腳踩地,輕鬆呼吸。先要確實感覺到身體在放鬆、肚子在放鬆。接下來,讓自己維持「我要讓肚子繼續放鬆」的意念,再讓雙腳輕輕飄浮起來,離開地面。但結果總是每個人都會發現肚子「自己」奮力鼓漲起來。

不是明明已經告訴自己肚子要放鬆,可是肚子的「自己」卻還是自顧自的拚了命用力掙扎。

經過幾次的嘗試,我們會明白,是啊,肚子有一個「自己」,腦子有一個「自己」。甚至不只是這幾個「自己」喔。可能是每個部位,每個器官,每個功能系統都有一堆「自己們」。腦子裡的成員特別多,每個「自己」講話都特別大聲。

這個認識,可能就是放鬆的開始。

我們得練習好多好多次,真正認知到肚子的「自己」、腦子裡一個一個的「自己」都有個別的習性、想法。我們得和肚子的「自己」慢慢溝通,慢慢讓肚子的「自己」卸下心防、擺脫過去的習慣,別再只是使勁用蠻力完成動作。

經過一百次,一千次的練習。會突然有一兩次,好像肚子的「自己 」終於配合了一下,願意放下,不再用力了。那是一種解放的滋味。雙腳的確可以在肚子不用力的情況下,輕輕飄浮離開地面。

站椿的時候,雙手可能就在這樣「不用力」的情況下,慢慢飄浮起來。或者,要跳上手倒立之前,肚子就這麼鬆鬆地,帶領了下半身離開地面,雙腳朝向天空踩上去。一路踩上去,好像就只是個伸懶腰的伸展似的,很輕鬆,不費力,很舒展的感覺。

放鬆跳上去手倒立、放鬆推上去輪式,能停留幾次呼吸都好。放鬆跑個 5K 10K、放鬆爬升個海拔五百、一千公尺都好。放鬆安靜坐著五分鐘十分鐘一小時兩小時,都好。

和頭腦裡的自己們一起放鬆。和肚子裡的自己一起放鬆。

#KT老師連寫一百天 098/100

#放鬆 #自我認識 #自己

2025-03-26 「若像老朋友倒轉來」

教室後頭有一張放水壺的桌子,桌邊的牆面上,貼著一張劉承賢老師《語言學家解破台語》的「你的手teh衝啥」(Lí ê chhiú teh chhòng-siáⁿ)的海報,上面有圖,有漢字,也有羅馬字(白話字 Pe̍h-ōe-jī)。常有同學邊看邊試著讀。有人問我,我就趁機多少介紹一些台語、台文、羅馬字的基本觀念。

教室的門口是大大塊的玻璃窗,我用台文寫過幾次不同的簡單廣告文案。這兩年抄寫前輩的台文詩句,現在還看得到的是百年前賴和的名句「世界未許權存在,勇士當為義鬥爭」(Sè-kan bī-hí khoân chûn-chāi, ióng-sū tong ūi gī tò͘-cheng)。常有路人會停下腳步多看兩眼,我也被動或主動解釋過幾次。

有幾位同學因此而開始認真學寫台文羅馬字。

最近有一位同學說她以前就一直想學好台文,學好羅馬字,可惜總是不得其門而入,因而有些挫敗的心情。我分享了一些入門的觀念、網路上的資源給她,她的學習熱情遠超過我的想像。我完全可以理解那種想把藏在記憶深處的母語重新撿回來的渴望。

她非常認真練習寫,本子上寫滿了學習的筆記和疑問,也寫了幾段全羅馬字的短文分享給我。那天她寫給我看的是小時候的趣事,一段用台語才能表達的笑點。最後她寫說,用台文寫字 “nā tshiūnn láu-pîng-iú tò-tńg–lâi” 「若像老朋友倒轉來」。看著同學一個字一個字的書寫,內心真是激動不已。

這些年我每天用漢羅夾雜的全台文寫日記,個人的臉書也只寫台文。常常在翻查字典或閱讀台文故事、小說、歌謠記錄時,腦海裡突然聽見塵封在記憶深處三五十年的聲音,這些聲音連結到更多的畫面。那些以為早就消失無蹤、再也沒機會重見的景象,竟然還能活生生地出現在眼前。原來記憶中殘存的並不是幻想,並不是夢。

彼寡覕佇記持內底上深的聲說。Hit-kóa bih tī kì-tî lāi-té siōng-chhim ê siaⁿ-soeh.

#KT老師連寫一百天 099/100

#母語 #台語文 #記憶 #恢復台語為台灣共通語

2025-03-27 第一百天:自律即命運?

話說一百天之前,我在臉書上看到一本書的廣告,書名叫「自律即命運」。我讀了書的簡介,有一點被撩撥到。

教室的網站這兩年往往是有一搭沒一搭的,想到才更新,有時候一兩星期發一篇文章,忙起來或發懶的時候,拖一兩個月沒更新也習慣了。

我心裡知道自己就是不太想面對這個問題。有靈感的時候,寫起來很順暢,幻想自己下筆如有神助。但也就只是想到什麼寫什麼,而且總是急就章,一寫完就想交差了事。更常遇到的狀況是不知道要寫什麼,找不到適合的題目就想逃避,像小學生不想寫功課一樣。不然就是草草寫了半篇,無法完稿,卡在一半,只想兩手一攤。總之能拖就拖。

意識到自己在逃避,又不願意奮力把頭從沙堆裡拉出來。這種情境真讓人不舒坦。也因此,「自律即命運」這個命題,就宛如驚醒夢中人的那句警語。我和自己說,就和自己的心魔來場正面對決吧。

#KT老師連寫一百天 這個計畫就此鳴槍起跑。

幾乎每個人都發過這種願:「這次我一定要養成好好運動的習慣」。三十歲前後,我也曾經在健身房花錢買了一年的會員,而且還找了朋友一起,想說互相鼓勵。結果當然還是三天打魚,兩天曬網。朋友和我的進度就是五十步笑百步,站上跑步機兩三次,接著再去幾次三溫暖泡澡,最後等於是捐款給健身房囉。

這次一百天練寫,一開始我就設定自認比較容易執行的目標:內容不限於瑜伽動作,自己的觀察、心情的抒發都好,只要一篇文章有個明確的主題就好。五百字為度,短點沒問題,最好不要超過一千字。

我心裡拿捏的尺度是可以偶爾隨性,但不要太過任性,至少不可以天天恣意便宜行事。一天一天下筆、修改,才知道原來自己的想法有多不清晰、不明確,可供變化選擇並且精確陳述的字彙也遠遠不夠。點子、念頭在自己的頭腦裡,總以為幾個句子寫出來,讀者就應該抓得到事情的前因後果,理解我沒說清楚的脈絡。回頭再看才發現有太多自以為言之成理的,也不過是自己一廂情願的想像。

這道理和動作練習也頗相近。每個動作要確實完成,不論是基礎如山式、下犬式,或者複雜手倒立、輪式等,如果沒真的下足工夫,花夠多時間讓該鬆開的組織能釋放,一次一次專注精神把該喚醒的肌肉切實喚醒,動作的外形也就只是乍看之下勉強有個樣子,但裡頭不穩不鬆的細節,實在難逃方家法眼。

要先有「舉重」的能耐,才有辦法表現出「若輕」的姿態。要能夠看起來輕鬆不費力完成各個動作,真的是台上一分鐘、台下十年功。

腳掌、髖、骨盆、脊椎、肩頸、手臂,肌筋膜、關節、呼吸與節奏,每個動作、動作與動作的串連,哪裡該發力、哪裡該鬆解,都得按部就班老老實實一練再練。

我有自知之明,知道自己哪有什麼能耐講寫作的事。我就是回到寫作文的第一課,從最基本的 ABC 開始有意識地練習。字詞的挑選、句子段落的銜接,主題的開展、承接、轉折。修改再修改,或者時不時就砍掉重練,這一篇這一段再重新寫起。(今天這篇的第一稿就送到「回收備用區」的資料夾去了。)

重點不是今天就能順暢完成某個動作、某組動作,也不是今天就能寫出來自己滿意的作品。一百天下來,要說有什麼收獲的話,就是找到清楚的目標可以持續練下去。

我告訴自己,先別計較當下看到的成績。墊子鋪好,站上去一個動作接著一個動作練。電腦打開,一個字眼一個句子拼湊接續,再修再改。放下虛妄的期待,先去安靜練、安靜寫個半小時一小時再說。

連續天天練寫字,有點像以前天天練身體一樣,得到的體會比蜻蜓點水稍深稍重一點點。以前學到練身體其實就是在練頭腦、練心。現在文章寫著寫著,才明白終究也是在練頭腦、練心。殊途會不會一定同歸,且戰且走,慢慢看囉。

#KT老師連寫一百天 100/100

#自律 #寫作

謝謝過去一百天收看、按讚、分享、迴響的朋友。每天不知如何下筆的時候,打開臉書看到大家的鼓勵,嗯,還是乖乖老實寫吧。

接下來可能不見得每天都有新文章產出,至少週末會休息。但天天寫的習慣總算是養成了。當一天和尚,該敲的鐘就認份認真敲下去。

還請大家繼續多多捧場、指教!(一鞠躬)

對了對了,我猜想,這第一百天的文章說不定會多一兩位朋友看到,請容我再拜託大家一次,不論一階有沒有簽,二階都請出來再簽一次。 #大八免救台灣