我一直覺得很心虛。

面對這座島嶼上的歷史、文化、語言,認識遠遠不足。面對過去與現在正在發生的罪惡與不義,幾乎做不了(沒做)任何努力。

昨天下午,排除其他雜務。我坐在教室裡,把《還原林宅血案:監察委員田秋堇第一手證言》看完一遍。儘管以為自己對於二二八、白色恐怖,乃至黨外時期的歷史、中壢事件、美麗島事件、林宅血案等等事件不是一無所知,但第一次聽田秋蓳委員講述關於血案發生當日的細節,仍然給我巨大的震憾,以及,無法控制的淚水。

練習身心靈的朋友都愛說身土不二,而瑜伽練習重點中的重點,就在於觀察、覺察,尤其是自我觀察、自我探索(svadhyaya)。換句話說,除了傳統動作練習(asana)、呼吸練習(pranayama)、靜坐等等,除了理解肌肉、軟組織、骨骼架構、血液淋巴神經等等身心系統之外,瞭解己身之所從出,認識並深入探究腳下踩著的這片生養我們的土地,更是怎麼都不可能逃避的課題。

這幾天拜某些逆增上緣之助,台灣社會重新關心起上個世紀的「第二次二二八事件」:發生在 1980 年的林宅血案。很多年輕的朋友從來沒機會認識這段歷史,很多和我差不多年紀的朋友也可能因為生長環境,一直活在某種「平行世界」,而與這些歷史錯身而過。

現在剛好是最適合的補課時間,《還原林宅血案:監察委員田秋堇第一手證言》正是最容易上手的教材。請給自己兩個小時,安靜坐下來,看完這部訪談的影片。值得的。

身心靈界的朋友常會用到「實相」這個術語。實相是什麼?實相躲在哪裡?實相長什麼樣子?空口說白話,或者閉起眼睛幻想,都不會帶我們更接近實相。

接近實相是要努力的。沒有人會說努力的過程不辛苦,沒有人會說努力的過程充滿歡笑。接近實相的努力過程,帶來的很可能是汗水與淚水。但也唯有親身投入、突破身心惰性的阻礙,經過一次一次汗水與淚水的洗禮,我們才會更近一步接近實相。

別再當一個無法腳踏實地的練習者。腳踏實地的第一步,就是具體地認識生養自己的這塊土地,這塊土地的歷史、文化、語言,這塊土地上的人物與故事。

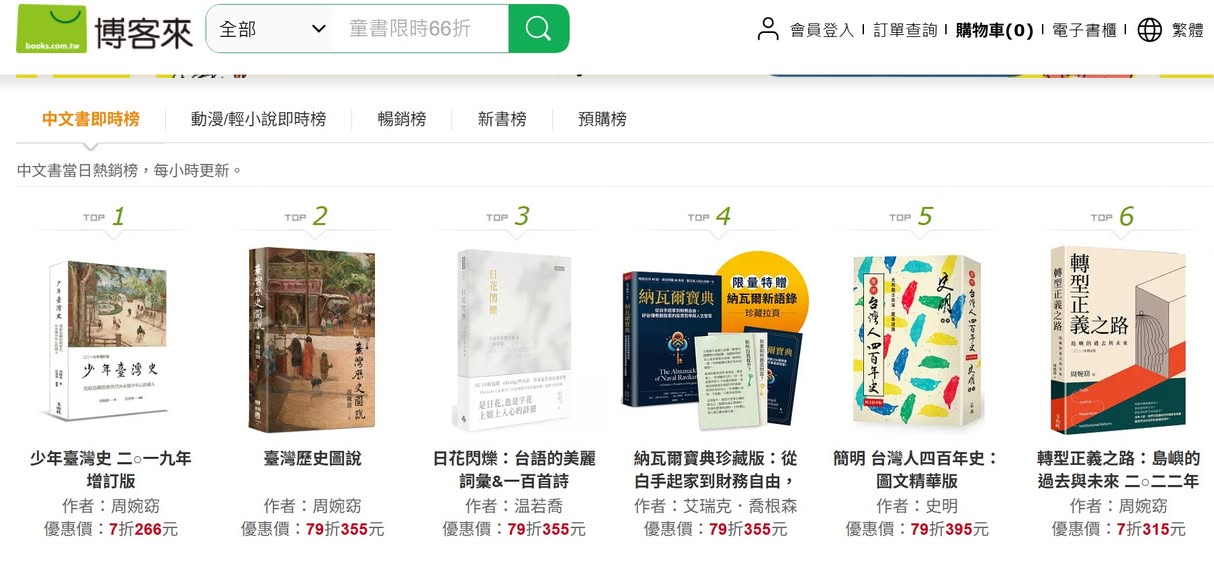

幫自己補課吧。田秋蓳委員的第一手證言是一個絕佳的出發點。周婉窈老師的《少年臺灣史》、《臺灣歷史圖說》,李筱峰的《台灣史100件大事》(上下)等等都是很好的出發點。我也非常推荐吳三連台灣史料基金會出版的一系列二二八口述歷史系列。

過去還沒機會學習,是過去的事。如果現在已經知道必須學習,卻還是不願意花時間、精神去學習與瞭解的話,那就是自己的怠惰。

就像每個瑜伽老師都常說的,給自己一次平靜的呼吸,把墊子拿出來,站上去,自然就開始練習了。現在,請給自己一次平靜的呼吸,打開這段影片。

Welcome to the real world!