2025-02-05 腦海角落裡的聲響記憶

坐在捷運裡閉目養神,通常下車前我都是能靜坐就盡量靜坐。但此刻傳入耳的聲音實在特別,好奇心讓我不得不睜眼來確認耳朵收到的資訊、大腦判讀猜測的結果是否確實。

還真的猜對了。

對面坐著的一位老太太正攤開一份報紙,拉扯、翻頁。這聲響也太懷舊了些。想不到這年頭還是有人帶報紙出門,而且還真的在翻閱。(去年我買過一次報紙,是為了拿來包覆保護臨時大量採買的玉米筍和菜頭。)

聲音,就如同其他的感官資料一樣,都是非常個人化的、非常私密的。原始材料就曝露在環境中、曝露在各個「事發現場」。得有人擷取下來,經過神經系統比對既有資料、轉譯,才會構成某種有意義或者意義不明的訊息。這樣的理解、轉譯,同時也就構成有意識或無意識收納儲存。

有些好久不曾再聽見的聲音、不曾再聞到的氣味,只需要一點不經意的刺激,就能夠喚醒頭腦角落的資料庫,調出來栩栩如生的記憶畫面,真實或者虛實夾雜地在眼前明亮展演。

像是再也沒機會聽到醬菜車車頭的叮噹響。有一天早晨將醒未醒之際,我以為我聽見某種熟悉的叮噹聲,不知道自己是不是還在夢裡。那約莫是半世紀以前,台北市西南角的一處巷弄,一大清早,叮噹聲一響起,我硬拉著阿媽或者媽媽的手要跟著一起下樓,去看看小發財車上一道又一道繽紛奪目、強力刺激感官和想像力、數不盡看不完的菜肴,幾乎就要聞到那些醬菜彼此交疊而散發出的氣味了。

我早就不記得我還記得那樣的醬菜車。我也摸不清我以為的失落究竟有什麼深遠的寓意。

我不知道這些記憶可以在我的身體裡塵封多久之後突然再度蘇醒活化。我也不知道身體裡頭腦裡儲存了多少感官訊息,這些感官訊息又能夠催化出多少變幻莫測的能量。

#KT老師連寫一百天 050/100

#記憶 #感官 #聲音 #訊息 #能量

2025-02-06 老而彌堅,還是得定期保養

目前我家服役中的電腦,是 2014 年入手的 MacBook Pro,雖然年紀大了點,偶爾上工的腳步遲緩些,但多數該完成的工作也都還能順利完成。直到昨天。

中午在外頭吃飯,老筆電在背包裡。回過頭來才發現整個背包已經跌坐在地上。我本來也不以為意。誰料到進教室要開始寫文章,咦,叫不醒了。我試了最常見的幾招救命按鍵組合,全都無效。只好帶他直奔熟識的店家掛急診。

老闆娘簡單問診之後確定目前暫時再起不能,得留院全身檢查觀察。老闆娘的專業意見是,「這台電腦老是老,但這款老電腦就是比較耐操。值得救。」她也一邊唸我,既然電腦以前(七八年前)曾吃過水,本就該一兩年回來保養檢修一番。

差不多就是養生保健的基本觀念嘛。

這一兩年我住家的地下室車庫出狀況,車子只能流浪在外、居無定所。每次開出門,回家找車位就是苦差事,自然就愈來愈少開。原本只曉得至少一個星期得發動一次,免得電池耗損。熟識的保養廠老闆教我密招:把電池連結的螺絲鬆開取下,下次要開車再接上就好。他說,「還好你的車子夠老,沒有太多微電腦電子零件,如果是新一點的車,都是電腦在控管,就沒辦法用這招了。」

我不是要說「機器都是古早時代的才堅固耐用」這種論調。我要說的是,我們很容易把「老舊」本身直接看成就是負面、不長進、跟不上新時代的腳步。的確,有太多老人、舊觀念、古早的行事習慣,沒能與時俱進,很容易就變成人人避之唯恐不及的「老害」。

但的確也有一些「老舊」,裡面蘊藏著新時代不容易再看到的堅持與美感,那其實是值得我們尊重,值得花資源去保存的。

當然,前提是這些可能貌似老而彌堅的人事物,不能妄自托大、自以為是(「人家我們以前都嘛這樣那樣就可以了啊」)。還是得定期進場維修,好好保養,免得不知不覺就已然是個面目可憎的老害。

(註:本篇全文以單指觸按手機螢幕完成,對老人家來說也算是創舉。只是挑錯別字時的確比較傷眼。 )

#KT老師連寫一百天 051/100

#老化 #保養 #養生

2025-02-07 你有多久沒玩遊戲了?

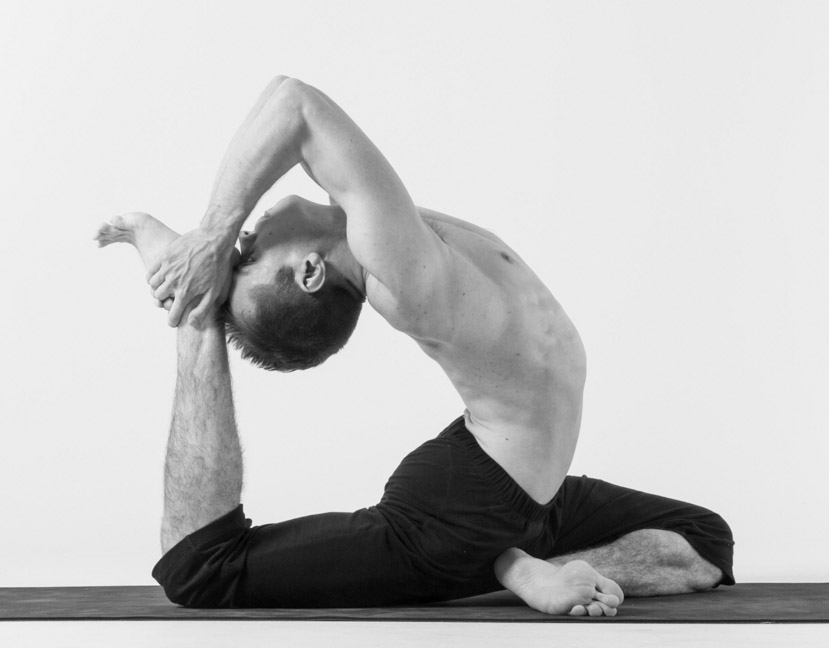

如果狀況許可,我很喜歡在課堂上帶些像是小學生玩遊戲的動作,可能是隨意跳動,可能是簡單的大車輪,可能是安全無虞的翻滾,或是閉上眼睛的單腳站立。

特別是跳。不是為了什麼特別目的,也不是為了訓練肌肉、關節、反應,就只是跳。這是小朋友和成年人的巨大差異。跳,就只是好玩的跳。跳著跳著,真的會讓人開心。

我還記得某一堂這樣的課下課後,一位同學說,剛剛上課的動作,讓她的身體喚醒了幾十年前小學運動會賽跑的歡樂回憶。

之前有次一對一的私人課,我們玩扔擲網球的遊戲,往牆壁丟,想辦法丟擲準確的目標,或是亂扔,看看球會彈去哪個預期不到的方向。還玩了最經典的你丟我接。遊戲的療癒效果真是不可思議。

我自己一個人在教室,除了固定的肢體動作或者站椿靜坐的練習之外,也喜歡玩。玩什麼?什麼都好,都可以。最好是與平常練的不一樣,不然就是自己一個人的「超級變變變」,翻轉看事情的角度、設計平常不注意的限制、或是扮演新的角色:

如果我是一隻狗,邊汪汪叫邊搖尾巴邊東跑西跳,從狗狗的高度看本來熟悉的環境。如果我只能靠臉部和嘴吧舌頭肢體表達,但又不能說出字、詞、句子。如果我正和一個新朋友一起跳舞。如果我大字形躺在地上放鬆唱任何自己亂編的歌曲。如果。。。

最近重讀《自由玩》(奇妙寶書、超級愛書,光是這本書的讀書心得與聯想,我大概還可以再寫個一百篇吧),裡頭提到一位精神科醫師說 Donald Winnicott 說,心理治療的目標,是「將病患從無法遊戲的狀態,帶到可以做遊戲的狀態」,他認為只有在遊戲時,人,才有能力創造,個體才得以發現自性、自我。

玩遊戲不是思考或者作文、演講比賽、不是考試、不用打分數,別想太多,別準備太多。找塊小空間,開始扭一扭身體、跳一跳、滾一滾、叫一叫吧!

#KT老師連寫一百天 052/100

#遊戲 #創造力 #自我發現 #心理治療 #瑜伽老師讀什麼書

2025-02-08 「垃圾吸引垃圾」

有個現象我一直很好奇。有一家這十來年我不定期去補充精油、純露的店家,一代一代、以及幾家分店的店員,始終態度優雅、說話客氣。但也有些店,光是從門口外就可以看到,每一個店員怎麼換都是臭著一張臉,讓人避之唯恐不及。

之前讀《三千分之一的森林》(超好看!),裡頭〈包紮土地的傷口〉這篇裡,反覆出現「垃圾吸引垃圾」、「垃圾吸引更多垃圾」,好像有顆石頭敲中我的頭,讓我突然清醒。

「吸引力法則」的觀念紅遍半邊天,即使不相信的人多半也聽過。過去只知道那好像是在鼓勵正向思考的無限潛能(《祕密》據說暢銷一二十年,幾年前終於也催生出《失控的正面思考》),但植物學家說的「垃圾吸引垃圾」對我來說反而有更強大的解釋力。

走在路上,角落一堆沒人清掃的垃圾,這種情況會讓下一個經過的人更輕易順手丟棄手上的紙杯、菸蒂。這是人人都可以理解的犯罪心理學「破窗理論」,某種程度上也可以佐證「垃圾吸引垃圾」的現象。如果放任不管,假以時日,這堆垃圾甚至可以發展成社區的犯罪溫床。

在《三千分之一的森林》裡描述的廢棄礦場,因為「垃圾吸引垃圾」的法則,礦渣堆、塑膠袋、啤酒罐、非法廢棄物愈堆愈多。

想著過去一整年的烏煙瘴氣,戴著人皮面具的妖魔鬼怪在人間四處橫行,小垃圾堆愈滾愈大,對社會國家的危害也愈發不可收拾。讀到這裡,心情真糟。

書裡的廢礦場原本是森林一片,伐木工人慢慢集結,聚落成形,發展,繁榮,崩壞。「礦業公司留下荒地邊緣的生活,讓過世的人被埋在廢棄的礦渣堆裡。」

人類撤退,大自然接手。還好再怎麼慘的不毛之地,炎熱的午後偶爾也會下起雷陣雨。天降甘霖。

「苔蘚地毯長出一團幼苗,下一步就是要為大地包紮傷口。生命吸引生命。」「在陰影深幽處,當苔蘚完成任務時,很快就會被取代。整個荒漠孤島上的樹木,就是第一批來到礦渣堆上的苔蘚所留下來的禮物。」

垃圾會吸引垃圾,但生命也能吸引生命。

大地的傷口需要包紮,社會的傷口也需要療癒。我們需要一場又一場能滋養生命的雨水甘霖。現在一階段接著一階段的罷免行動,事後來看大概就會明白,我們會像是一批一批來到礦渣上的苔蘚,成就日後廣茂繁盛的森林。

#KT老師連寫一百天 053/100

#吸引力法則 #瑜伽老師讀什麼書 #罷免救台灣

2025-02-09 如果一棵樹倒下來

有一陣子靜坐課時我超愛講這個例子:「如果森林裡有一棵樹倒下來,撞到地面,但沒有半個人聽到,請問,撞到地面的樹有產生聲音嗎?」(後來我才知道,聽說有一齣很有名的韓劇裡面的男主角也講了這個例子。)

通常我們以為,「聲音」是客觀的存在,如何去詮釋才是主觀的。《宇宙從我心中生起》講的和我們一般的認知完全不同,作者的觀點是,「視覺、觸覺、嗅覺等感覺都是只發生在心智裡的經驗。沒有一種感覺是『外在』的,是語言習慣讓我們以為它們是外在經驗」。

乍看之下真的很像偽科學。

先簡單科普一下。倒樹撞擊到地面會產生空氣振動,如果距離夠近,旁邊即使站著的是聾人,也會感受到空氣傳導的振動,據說「頻率介於每秒五到三十次的振動在皮膚上感覺特別明顯」。但要構成一般人類理解的「聲音」,這樣的空氣振動頻率必須在每秒二十次到兩萬次之間,才會讓人類耳朵裡的鼓膜相應而振動,進而刺激神經、傳輸訊號到大腦,大腦對此產生認知,才算因緣俱足,完成對「聲音」的建構工程。

其他各種感官所參與的經驗建構,大致上也是類似的機制。佛教講「六根」接受「六境」而產生「六識」,約莫也是這個道理。

說得更基進一點,「在被觀察到之前,任何現象都不是真實的現象。」

其實光是徹底理解這個道理,很多世間的痛苦就不容易有那麼強大的吸引力了。(是的,請仔細再多咀嚼思考,痛苦的確有讓人不忍放手的強大吸引力。)

試著想像看看,如果地球上再也沒有人類存在,還有什麼美麗與哀愁嗎?金黃色的晨光照在奇萊山,邊坡角落旁龍膽開出寶藍色的亮麗花朵,畫眉歌唱,雲朵飛舞幻化,雨落雨停,月盈月缺,這些,又有什麼美不美?又有什麼好讚嘆或惋惜的呢?

詩人魯米說,「宇宙的一切都在你裡面,從自己裡面來探索一切吧!」(”Everything in the universe is within you, Ask all from yourself.”)

(待續)

#KT老師連寫一百天 054/100

#瑜伽老師讀什麼書 #感官 #聲音 #認知 #宇宙

2025-02-10 持雙杖的阿婆

那天在捷運上,我才剛坐下,忽然就聽見有人跌倒的聲音。我立刻跳起身來,旁邊也有好幾位乘客不約而同一起衝向那位倒地跌坐在地上的阿婆。我從阿婆的左側幫忙扶著,另一位先生在右側,後面一位先生在問阿婆的反應。剛剛的撞擊聲可能是阿婆的頭撞到地上。

後面的先生幫忙架起阿婆,隨手把阿婆的兩支手杖交給我。一旁的座位已經空出來,讓阿婆安穩坐下。這位先生一直在關心阿婆有沒有哪裡不舒服,頭會不會暈,要不要聯絡家人之類的問題。不一會兒,車子到了下一站,馬上有站務人員和兩位警察上來探視阿婆,顯然剛剛已經有人通報的捷運工作人員。

阿婆沒有驚惶失措的表情。但那位熱心的先生還是一再提醒,腦震盪的症狀可能會在幾小時甚至幾天之後才出現,他請警察要留下阿婆的聯絡電話,兩個小時之後再打電話確認狀況。

我這才回想起來,上車前彷彿看到有人手持雙杖、步履蹣跚走著。如果我早點注意到的話,說不定可以幫忙多看一下,確認她是不是能順利上車並且找到座位安全坐下。

我想起我的母親,她最後還能一人自行出門的那段日子,在路上是不是也一樣顫顫巍巍的?我想著在她還能不靠助行器走路時,我教她的各種肌力與肢體協調動作的練習,幫她按摩針灸,她滿足或是不耐煩的神情。我想著她的髖關節手術,復健。我想著她百般不願但終於接受拿著一支手杖一步拖著一步。

十多年前,我第一次參加師資訓練課程,那是我初嚐瑜伽滋味的時期,很想進一步瞭解如何把學過的動作安全地分享給我的母親。如果時光能夠倒流,真希望我能更早一點就開始練,也許就能在我的母親更年輕一點的時候教她、陪她一起練。

時光不可能倒流,能把握的只有現在。我能做的就是自己繼續練,繼續分享給同學,陪著同學一起練,不論你現在是三四十歲、五十、六十、七十歲。

#KT老師連寫一百天 055/100

#老化 #練習 #教學

2025-02-11 暖身動作能怎麼玩?

之前天天跑步的時候看過一段朋友分享的影片,內容是日本京都洛南高校田徑隊的跑步暖身練習。他們暖身的時間充足,動作涵蓋全身不同部位、面向,非常完整。年輕學生朝氣十足的動作,讓人看著看著就想站起來一起練。

不同的運動需要不同的暖身準備嗎?以前我常常在思考這個問題。後來比較不再這樣問問題,因為一般人不論從事什麼類型的運動,總是需要全身參與。換句話說,暖身的準備,就是慢慢來,各個關節、大小肌肉群都得喚醒,矢狀面、額狀面、水平面的動作都不能省略。我也常提醒常練中長跑的同學,暖身一定要夠充份,而且千萬不能以為只要針對髖關節或者下肢就好,對跑者來說,肩頸、脊椎的釋放一樣非常重要。

瑜伽呢?我最早練的 ashtanga,暖身就是兩套拜日式各五次,反正我的柔軟度和體能都不算太好,拜日式只能緩緩進行,倒也還算是不錯的暖身。也可以說,瑜伽就是緩和的運動,從頭到尾都在暖身。

但後來開始教課,清楚看到現代都會生活造成的緊繃,我就一直嘗試針對不同的族群需求,設計不同的暖身動作。可能先坐著調呼吸,可能從腳踝、髖關節開始輕柔活動,可能連續做一二十次最簡單的站姿前彎等等。總之就是緩緩讓四肢、軀幹都能舒展開來。

有機會我就學習不同系統的暖身,不論是傳統武術的套路,網路上能看到的專業運動員的操作,或者任何好玩的、不一樣的,想辦法融會消化,變出不同的花樣。就像是下面這套動作,請仔細看文字說明,再試著慢慢玩。

輕鬆躺在地板上,膝蓋彎曲,然後讓雙腳離地。先用右手去抓住左腳外側腳掌,接著左手臂放在右手臂上方,去抓住右腳外側腳掌。試著在雙手交叉抓住對側腳掌的條件下,讓自己兩條腿伸直,再讓兩腿交叉,也可以試兩腿高舉過頭(像犁鋤式),或側躺到右邊、左邊,試看看能不能坐起來而不鬆手。也試試看,軀幹四肢在這樣的條件下還能怎麼活動。

這是左右不對稱的動作,玩個三五分鐘,交換左右手上下的順序再玩一次吧,或許還會發現平常沒注意到的左右側差異。

這組動作是我以前在「平常動作」課常常帶的起手式,非常適合用來暖身,同時也會順便暖暖大腦。手腳交叉的束縛,會讓我們一不小心就以為自己根本動不了,什麼都不能做。

這些限制正是樂趣之所在。別擔心,也別想太多。動動手腳再說,手腳自然會找出頭腦想不到的可能性。

#KT老師連寫一百天 056/100

#暖身 #規則 #練習