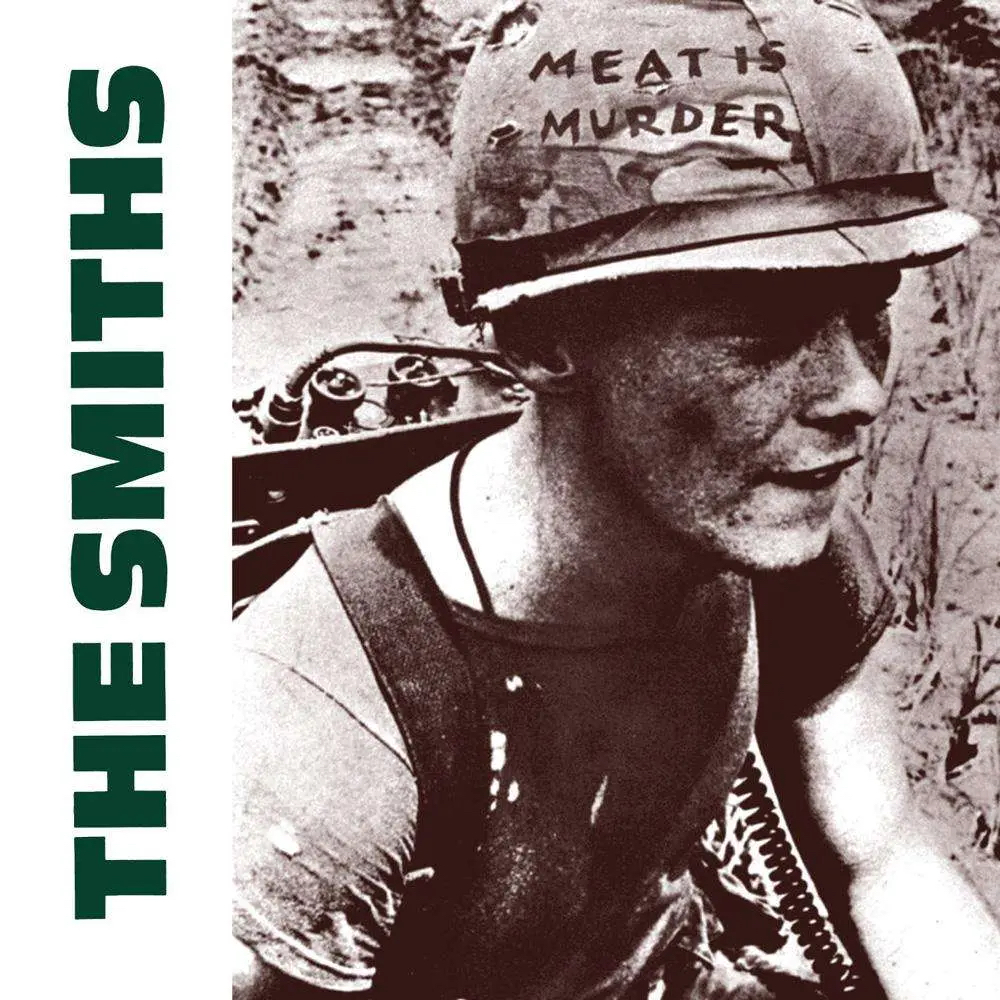

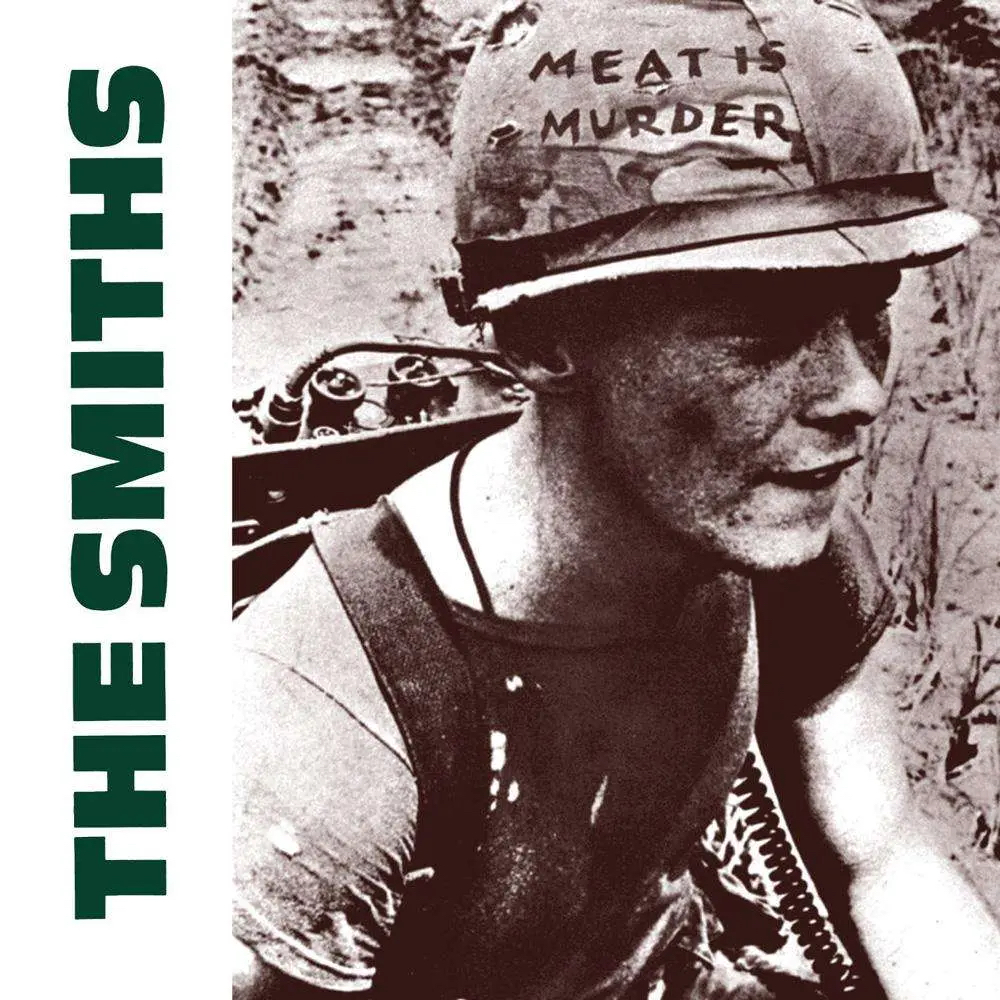

從小到老,烤肉的次數屈指可數。印象最深刻的,就是前一次(也就是目前為止的最後一次)。

那是十多年前的中秋夜,一票人在朋友的店門口,人很多,聊天聊得很愉快,吃吃吃、喝酒。那陣子的工作環境、那一次的烤肉,我都吃很多肉,多到隱約覺得「應該夠了吧」的程度。

在那之前,我們就已經不那麼常買肉在家裡煮食。能避開的時候,我們就避開。

我記得當時家裡還有兩隻貓,貓大爺和他哥哥,我總愛用「特豚」(小豬的意思)來稱呼還在世的貓大爺。我們愈來愈覺得,吃豬肉,就像是在吃貓大爺一樣。有時候連吃個雞腿都覺得像在啃貓大爺的腿。

那次中秋夜烤肉之後,我和太太決定以後就吃素了。

過去的十多年,吃素讓我學會感恩。有時候到不熟地理環境的外縣市爬山下來,餓個半死,任何一家素食餐廳、麵店,或者是願意幫忙炒個方便素飯菜麵什麼都好的店家,都讓我感激不已。

吃素的人在不熟的地方,真的常常會找不到東西吃。以前碰過一位木工師傅,問他在外頭找不到素食店要怎麼辦,他說,「找不到的話,那一餐就不吃了」。

不過吃素也讓我養成了一些莫名的、不該有的驕傲態度。以為吃素的自己就高人一等,以為自己最清氣相(chheng-khì-siùⁿ)。

去年(2021年)因為健康的因素,我們在醫生的建議下,重回到葷食的世界。我現在願意更直白一點描述這件事,就是:重新吃肉。吃豬肉、吃牛肉、吃雞肉、吃魚肉。(葷,或者葷辛類的大蒜等,還是很怕。)

身體適應的速度比預期快多了,倒是心理上的調適花了很久的時間。過去以為自己可以孤芳自賞、過去以為自己和其他人有多遠的距離,彷彿就在一口一口豬肉、雞肉、牛肉、魚肉入口、咀嚼的過程中,一一打破。真像是自己慢慢一巴掌一巴掌打在自己臉上一樣。重新看清這些假相,算是這兩年來很難的功課。

我想起以前一位瑜伽老師,他告訴我們,他曾經吃素一段時間,「不過現在我又重新吃葷了,所以,有什麼好吃的,就帶我一起去吃吧。」當時我才剛吃素一兩年左右吧,老師在說這段話的表情我還記得,我聽著這話時的心情也還記得。沒想到自己如今也得面對類似的情況,對自己或者身邊其他人說明。

真的蠻困難的,尤其是對自己的說明。我想辦法找各種解釋,各種理由來為自己開脫。

還在吃素的時候,每次我聽到別人在講 “Oneness”(合一),眉頭總是糾結成一團。有時候碰巧心情好、氣氛好,我就會講那個老笑話:

如果全宇宙大家都是一體的,那麼,本來肚子餓得要命的我,看著旁邊的朋友飽餐一頓之後,我應該也就跟著覺得,「嗯,好飽,好滿足啊!」

我總是以為,大概沒有「我們是一體的」這件事。不過的確,有件事是大家都共通的:我們都得吃。這個「我們」的範圍,大概就是全宇宙所有的生物吧。

一切眾生由食而存,無食則死。

一切眾生皆因食而存續。

Sabbe sattā āhāraṭṭhitikā.(增壹阿含46品8經,相當於 AN 10.27)

阿含經裡面教的這句話,給我很大的安慰。我知道自己得吃,得進食,得有足夠的能量。我想像自己像是自給自足的原住民,吃一頭獵物,讓動物的能量進入我身體,我希望我能回饋一些什麼,給這個世界。好像交換的心情,好像贖罪的心情。

照說正常人寫的文章,大概就到這裡告一段落了。不過,我鋪排了前面這麼些字,最主要的其實就是想介紹後面這段我一直想想分享、但又不知道該如何說起的經文。我認為非常激進 / 基進的佛經故事。

佛陀很厲害的本事之一,就是用別出心裁的譬喻來解釋道理,他在解釋眾生賴以為生的頭一種「四食」,所謂的「摶食」(kabaliṅkārāhāra,字面的意思近似於用手捏成的飯糰,代表「物質食物」),是這樣說的:

想像一對父母帶著獨子要穿越浩瀚的荒野沙漠,為了要活著走出去,他們在別無選擇的情況之下這樣討論:「正有一子,極所愛念,若食其肉,可得度難,莫令在此三人俱死。」為了不要三個人都平白無故犧牲,只好吃了自己的獨子(南傳的版本還說明,「做肉乾與胡椒醃肉」),邊吃邊哭著自己可憐的獨子(「我可憐的孩子哪裡去了啊?」)。(雜阿含 373 經,相當於 SN 12:63)

佛陀說完之後,問著底下聽講的同學:你們覺得,這對父母在吃的時候,會不會考慮味道好不好,吃得過不過癮嗎?大家當然眾口同聲回答 No。佛陀接著就說,「凡食摶食,當如是觀。」

我第一次讀到這段經文,呆了好久,連續好多天試著反芻、思考。好像有一些釋懷,也有一些理解。我知道,可以選擇的話,我還是希望可以選擇吃素。不過我也知道,不只是吃菜吃肉的問題而已。

不只是吃菜或者吃肉,而是怎麼吃、懷抱著什麼樣的心態來吃。

“We are what we eat.” 這句話真是寓意深遠。

我們怎麼面對食物,我們怎麼面對自己的生理需求,我們怎麼面對自己的生存。我為什麼繼續活著,我存在的理由(raison d’etre)是什麼、在哪裡?

最近在靜坐的時候,一直會有一對問題浮現出來:

「你真的想要的到底是什麼?」

「你真正害怕的到底是什麼?」

專注就是最好的資糧,好好練習吧。阿含等經典裡不斷這麼教導。打坐,繼續靜坐吧,或者說,一直不要忘記,自己在練習醒過來,自己還在持續練習。

[延伸閱讀]

排除萬難,送自己一份大禮物

你真的需要吃到飽嗎?

不見得需要一直掙扎

滋養的另一面就是吞噬

食喻