前幾天夜裡暴雨。半暝仔四點多,巨大且密集的雨點急促撞擊在可能會漏水的天窗上。勉力起身勘察,鋪上幾條預防性的抹布。

雨點,聲響,震波一次一次攻入耳膜。再回床上要入睡,才發現某種深藏的記憶似乎誘發了我的 PTSD。幾秒鐘之內,我感受到不安、恐慌的情緒湧上檯面,也幾乎同時,意識到了正在加速中的心跳。我突然警醒的前額葉皮質發出微弱的光芒。

一本又一本腦神經科學、意識科學的書都在解說這個過程:我所接受到的某些感官資料,進入大腦,快速比對計算過後,活化了邊緣系統杏仁核,誘發了一些生理機制變化,而最後,「我」察覺到了不安與恐懼。

另一個「我」後設地觀察到這整套過程,及時下令,採取了對應的行動:鬆開四肢,有意識地輕鬆呼吸。以非常緩和的速度,一點一點地加深呼吸。慢慢感覺到,胸廓的肌肉筋膜和皮膚漸漸鬆開。像是看著倒帶的畫面,心跳降回正常速度,同時,我也可以確認,剛剛的那股不安與恐慌大概算是過去了。

我的運氣很好,整個過程前後大概三五分鐘罷了。我知道很多朋友,狀況一來,可能十分鐘、半小時,甚至更長更長。

從上星期六傍晚,身邊、網路上有太多朋友,也都掉入某種強烈的失落、悲傷、不安,或者也經歷了某種自覺或不自覺的 PTSD。這兩天大家都在談「悲傷五階段」的「症狀」,有些人因為找到了新的魔法,加入製圖部隊,而重新補血。我知道,有很多朋友還在夾雜著失落與憤怒的強烈沮喪情緒中,茫茫然不知所措,提不起勁。

別給自己過多的壓力。允許、接受自己的失落感、痛苦。想哭的話,就讓自己好好哭一場吧。或者能找朋友一起哭一哭,一起罵一罵。

認清楚自己的情緒,覺察清楚自己的感受。不必要求自己一天兩天就要「恢復正常」。接受自己是個有情緒的人,知道現在這一段過渡時期,心裡會充滿各種不確定的狀態,甚至是混亂。

光是能察覺到自己在不確定的混亂中,其實就是一種穩定的力量的根源。

這道理聽起來很玄,但只要有靜坐經驗的人都能明白。一靜坐下來,腦子裡彷彿隨即變成人馬雜遝的菜市場,這種混亂,再「正常」不過了。我們知道這些混亂的存在,我們知道,即使在這樣的混亂下,還是可以維持察覺,這不就代表我們其實沒有完全受到干擾,這不就代表我們已經拿回一大部分的控制權了嗎?

今天早上我奮力回到六點起床的「正常」作息。其實還是很勉強的。站上瑜伽墊,太陽還躲在雲朵後頭,有一搭沒一搭地猶抱琵琶半遮面。硬拖著自己一套拜日式接著下一組動作,我知道,的確是很勉強的。「都還撐不到半小時呢」,我聽到腦子裡有股嘲諷的聲音,但我不想回嘴,不想爭吵。只是在心裡給自己拍拍手,鼓勵自己一番,賞自己一段不計時的大休息。

一個個念頭一段段畫面飄過,記憶裡的聲響,路上廣場上眾人一起在雨中吶喊,站在路口鞠躬解說,看到偶爾的大姆指鼓勵,也看到一張又一張不屑甚至惡言相向的臉面。有幾個星期六星期天的早晨,我都在教室旁的巷子碰到同一位阿伯開的宣傳車,我站著等他開過來,貢獻我的大姆指和一句微薄的口頭支援。

我想到這些年來一次又一次的失落,一次又一次和朋友彼此打氣。我當然也想到實體與網路世界裡,碰到認識的朋友或不認識的路人的冷眼。

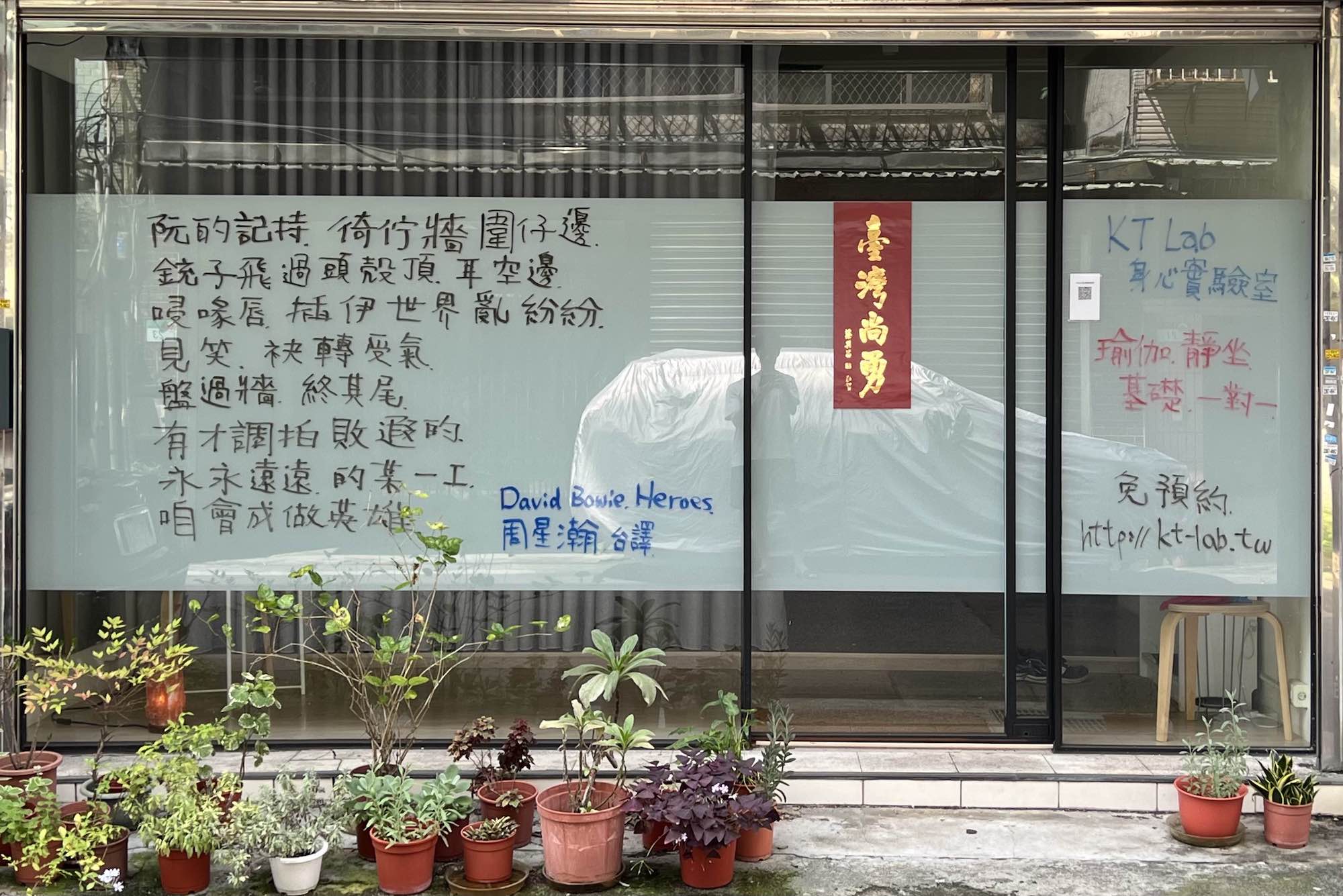

大休息結束,太陽比較像是真的要露臉的模樣。我滑了一下手機,竟然讓我讀到一段 David Bowie 的神曲 Heroes 的台文翻譯(譯者是我剛「認識」的新臉友周星瀚):

阮的記持

徛佇牆圍仔邊

銃子飛過頭殼頂

耳空邊

唚喙脣

插伊世界亂紛紛

見笑,袂轉受氣

盤過牆

終其尾

有才調拍敗遐的⋯

永永遠遠

的某一工

咱會成做英雄

我的腦子裡自動重覆播放 Bowie 的歌聲,看著這段台文翻譯,眼淚又差點不爭氣地要掉下來。我的身體明白,對我來說,這就是「補血」的感覺。