前兩天讀到一篇文章,裡頭的附圖人像畫法有點眼熟,哦,原來是 Bernie Clark 去年(2016)的大作 Your Body, Your Yoga 的一段書摘。

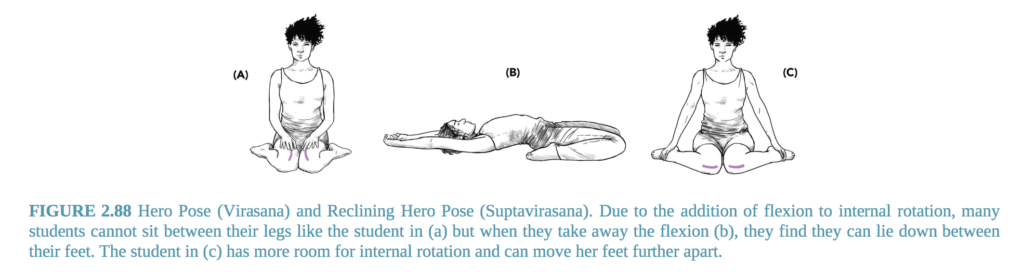

在這篇「文章」裡 Bernie Clark 老師解說了英雄坐姿(virasana)會碰到的幾種狀況。有的人腳跟可以收到大腿骨大轉子旁邊,有的人沒辦法。有的人腳掌可以順著小腿骨的角度指向自己的後方(腳背伸展),有的人的腳掌和小腳自然就呈現將近九十度的狀態(勾腳掌,也有人說勾腳背)。

並不是和老師做一模一樣的動作就是「對」的。這篇書摘裡,Clark 老師主要是從髖關節內轉(internal rotation)的程度差別來說明,在英雄坐姿裡,膝蓋放置的位置、腳掌踝關節的角度,應該因人而異。

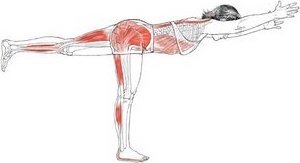

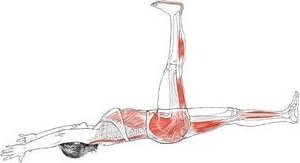

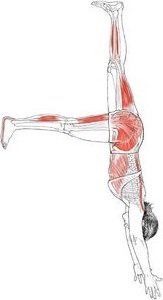

pix source: Your Body, Your Yoga

在現實的世界裡,英雄坐姿這個動作,顯然複雜多了。髖關節、膝關節、踝關節可能是英雄坐姿的主角,但我們不只是用三個關節在做動作,任何一個動作,都是由全身的肌肉骨骼共同協調才能完成,連我們的意識、情緒也都會影響一個動作的順暢與否。

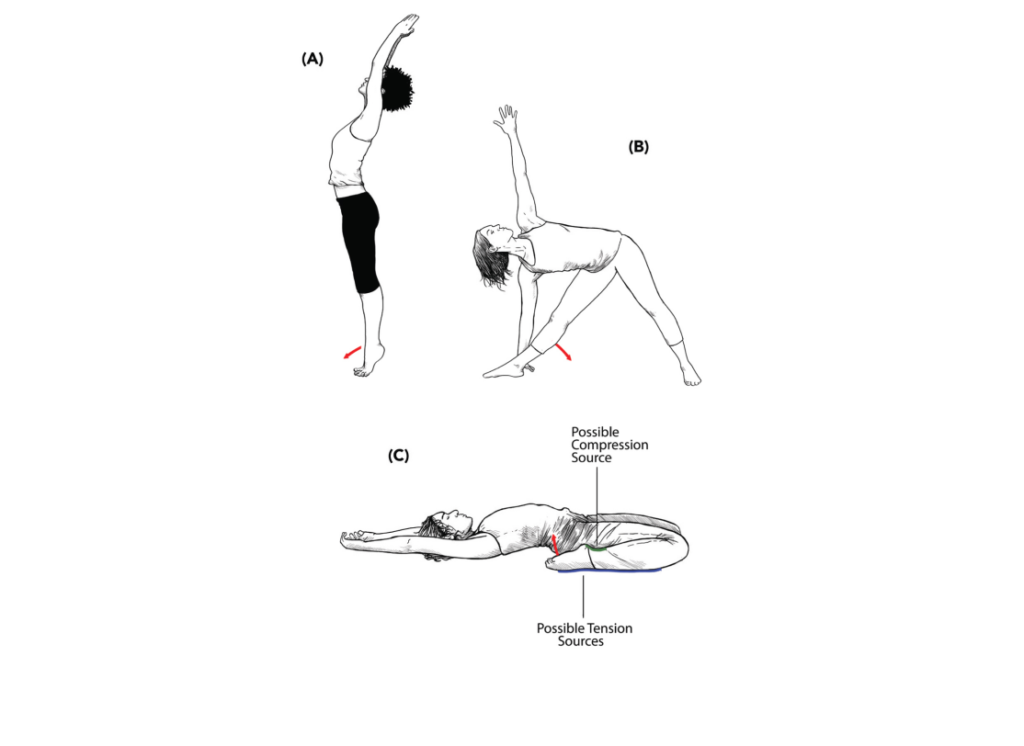

(當然,如果回到 Clark 原本的 Your Body, Your Yoga 一書來說,事情也不可能只是髖關節在屈曲的情況下能不能內轉而已。只是這裡沒辦法完整介紹 Bernie Clark 的書,而且,目前已出版的,也不過是他計畫中的第一卷罷了,他的第二卷、第三卷還沒寫完呢。)

pix source: Your Body, Your Yoga

在教室裡的教學經驗告訴我,每個人的身上都背負著不同的故事,有的人呈現在肩膀,有的人是髖,有的人是腳踝或者小腿。很多人在腳背伸展(也有的人說是壓腳背,英文通常說是 feet pointing,在解剖學裡的說法叫 ankle plantar flexion,踝關節背屈。讀到這裡,頭昏了嗎? XD)的時候,特別是腳背承受一定重量時,馬上就覺得不舒服,痛,甚至腳底板快抽筋的感覺就出現了。

這種情況下,髖關節、大腿骨要怎麼內轉內旋都先不必說。我通常請同學先解開動作,然後拿一條毯子出來折兩折或者捲一捲,墊在腳背底下,踝關節的壓力瞬間就減輕不少。

去除掉踝關節的強烈緊繃、壓力,這時候我們大概才會有餘裕來察覺看看,兩邊的膝蓋到底是靠近一點還是分開一起比較舒服。

網路的解剖學文章也好,動作技巧分分享也罷,甚至在瑜珈教室裡老師的口頭指令與解說,都是外在的資訊。有時候,我們花了好大的力氣,三四個小時(甚至五六個星期),讀完一篇又一篇(一本又一本)詰屈聱牙、術語滿天飛舞的解剖學文章、書籍。我們期盼這些由外而來的資訊能夠幫我們點石成金,解決動作的困難。現實裡常常很無奈:讀完書睡一覺起來、或者考卷交出去之後,資訊還是在電腦或者書裡,和自己的身體沒發生什麼關系。

乍看之下再怎麼厲害的外在資訊,沒有經過自己的實踐,消化(消化包括吸收營養,也包括排除不需要吸收的雜訊),終究只是拾人牙慧,空花水月罷了。

那到底該怎麼辦?Clark 老師提出一個很重要的指導原則:常識。常識會告訴我們,把肢體硬折到某些角度,就是會不舒服。

我想,不只是「常識」,還有「體感」。在動作進行的過程,體感說不定是更重要的指導原則。例如說,很多動作做起來會痛。痛就是一個非常重要的指標,清楚告訴我們應該暫停。

但話說回來,什麼才叫「痛」?不舒服的感覺就是痛嗎?不習慣的感覺就是痛嗎?肌肉痠痠的就是痛嗎?我們很可能根本不會區辨。而且,體感也可能會騙人,騙我們自己。錯覺、觀察力不足都是再常見不過的事。

訓練自己的體感吧。自己的體感培訓才是最值得的投資。因此我們才會一而再地練習,練習做類似的動作,練習做不習慣的動作,練習用不同的方式做動作,練習觀察自己的身體、心理的反應。在練習的過程裡,由外而來的解剖學「資訊」、「知識」可以扮演輔助性的角色。但真正該擔任指導角色的,就是我們的「體感」。

或者換一個方式來說,回到脈絡來看問題吧。任何一個動作、姿勢,最重要的脈絡,就是做動作的那個人。英雄坐姿從來就不會只是髖關節或者膝關節的動作。沒有哪一個動作,是侷限在某一個特定關節、某一組特定肌群的動作。

進出動作、動作停留的過程,我們察覺到的體感訊息,我們整個人的狀態、感受才是重點。和老師示範的像不像、符不符合某種特定流派、系統的指令規範、和解剖學教科書描述的有沒有衝突,真的有那麼重要嗎?