關於「定型」,之前讀到一段有趣的故事,作家史蒂芬.金這樣說:

我有天在超市,一位老太太從轉角過來。她看起來就是個腦子想什麼就說什麼的人。她說:「我知道你是誰,你是恐怖作家。我沒看你寫的書,但我尊重你有寫恐怖故事的權利。只是呢,我喜歡比較真實的東西,像是那個電影,《刺激一九九五》。」

我說:「那是我寫的。」她說:「不是,才不是你寫的。」然後她就走掉了。

很多時候,我們都像那個超市裡的老太太一樣,對自己腦子裡建構出來的世界,都想要堅定捍衛到底。更悲慘的是,我們對自己的認識,也常常被鎖死在天知道怎麼建構出來的世界裡,就這麼定型了,沒有轉圜的空間。

有的人以為,「我早上一定爬不起來啦」,「我沒辦法練頭倒立啦」,「我只喜歡喝冰水啦」,「我就是討厭綠色的衣服」,「處女座的人不是都很 OOXX 嗎?」

這些認識,有些是週圍親朋好友說過的話,聽到之後我們就緊緊抓住不放;也有些是我們自己體驗過而不知不覺養成的習慣。我們拿著這些「認識」當成行為準則,裡面說什麼我們就照做,裡面沒說的或者否定的我們就不做。我們認為,「是啊,我就是這樣的人嘛。」

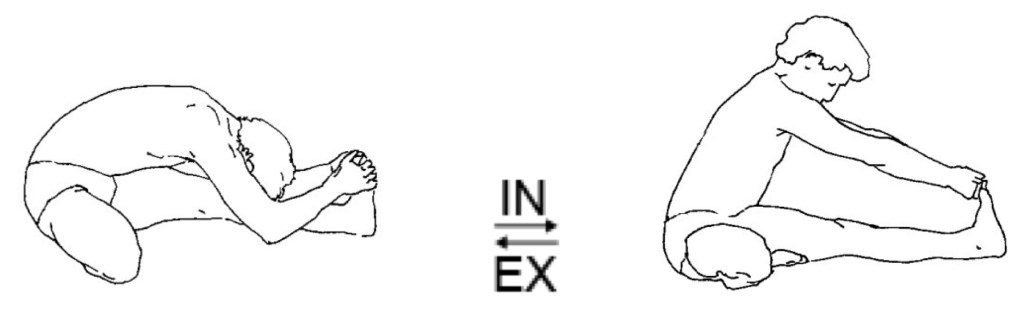

有很長一段時間,我認為我就是「沒興趣、沒力氣運動的人」,但後來卻變成「練 ashtanga 的人」,然後又變成「練米克斯瑜珈的人」、「練米克斯的人」。有很長一段時間,我總是認為,「腦子裡的想法是全世界最重要的事」,現在也慢慢轉變成一直在摸索身體、心裡互動的樂趣與奧祕(甚至就靠這在吃飯啊)。

還好我們會變,還好我們可以變,還好我們還願意變。

再來看一段故事好了。

有一次,世尊一行人來到跋祇國首府毘舍離城,剛好那時候耆那教尼揵子的火種居士薩遮迦也來到此地巡迴演講開拓市場。據說這位世間公認德行超高,而且辯才無礙的超級演說家曾說過,「如果一根柱子能講話的話,和我辨論也會讓它全身發抖、腋下出汗啊!」

某天清早,火種居士薩遮迦遇到進城來乞食的世尊學生阿說示,聽說平常世尊都教學生「受想行識等等都是無我、無常、苦、空、非我」。薩遮迦一聽就覺得這實在太荒謬了,他得去和世尊辯論辯論,以正視聽。一票人就到世尊落腳的大林精舍,一路上當然引發眾人注意,一時之間,當地媒體、小吃攤、閒雜人等都趕來看熱鬧了。

雙方主將互相行禮之後,辯論賽就開始囉。薩遮迦說:「喬達摩先生!任何種子、植物都要依靠土地才能成長,人也一樣,要以色、受、想、行、識為『真我』(attā me)才能生起善惡。而且哦,不只我這麼說,大家也都這麼說的啊。」

世尊很不喜歡打辯論比賽時還扯什麼「大家也都這麼說」這種鬼話,他馬上嗆聲回去,「火種居士,大眾與你何干?說自己的論點就是了嘛。」薩遮迦只好重申「色受想行識都是真我」的論點。於是,世尊發動反擊了:「火種居士,一個國王,像是波斯匿王,在自己的領土上,該殺什麼就殺什麼人,要沒收誰的財產就沒收誰的財產。你說,色受想行識都是『真我』,那你要不要示範一下,對你的色受想行識隨便執行個什麼命令給我們開開眼界啊?」

(的確,光一個色身就不可能會乖乖聽話了。想想看,誰有可能叫自己的心臟放假個三五天不運作,誰有辦法真的像國人主宰自己領土上的一切那種方式,來掌握自己一切的細胞、想法、情緒、意識、以及行為?)

薩遮迦腦子轉了轉,知道自己糗了,一時不知該怎麼回話。世尊看他的表情就知道是怎麼回事,還趁勝追擊,再補一槍:「火種居士兄,現在可不是保持沈默的時候啊,我們不是在打辯論賽嗎?我問你問題,你一直不答,不好哦!」

這時有個飄浮在半空中的警衛先生,金剛力士,晃一晃手中烤得紅紅發亮的金剛杵說,「哪個人被問三次還是故意不答題的話,小心我就直接敲破他的頭,一次破成七片。」

薩遮迦看了場面,知道要害怕了,「求世尊為庇護,求世尊為歸依」,明知道回答之後就等於宣告自己辯論賽輸了,但形勢比人強,場子是人家的、警衛是人家的,寫會議記錄也是人家的人,也只能照樣世尊的問題乖乖回答下去。

世尊說,「火種居士,所以剛剛我們一路聊下來,你也同意了,色受想行識,都是無常,都是苦的,對不對啊?」薩遮迦當然點頭如搗蒜,什麼都「是啊是啊」。

這時候,世尊又再進一步問:「那麼,這些無常的、苦的現象,真的適合看成『這是我的,我是這個,這是我的真我』(etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā)嗎?」薩遮迦頭一低,想著自己之前氣焰那麼高張,但現在,唉,大勢已去,世尊這話還真的有點道理啊。

差不多已經贏得比賽的世尊,不忘記再修理修理薩遮迦:「火種居士,聽說你以前常常在外頭放話,『如果一根柱子能講話的話,和我辨論也會讓它全身發抖、腋下出汗啊』,有這種事嗎?」,世尊頓了頓,繼續說說,「真不好意思啊,我身上一滴汗也沒有」

照後來輾轉流傳下來的會議記錄上的說法,「這樣,世尊在那群眾前敞開金色的身體。當這麼說時,薩遮迦變得沈默、羞愧、垂肩、低頭、鬱悶、無言以對而坐。」

好了 ,故事暫告一段落。這個故事的重點是,除了我們以前常常看到的三法印裡的「諸法無我」(sabbe dhammā anattā)裡的「無我」這種解釋之外,另外有一種更積極的看法:這些無常的、苦的現象,真的沒必要、不適合,拿來當成自我認同,真的不適合一直認為這些現象是 “This is mine, this I am, this is my self”(菩提比丘的英譯)。

說實在話,anattā 實在是幾千年下來的超級大題目。印度教光譜裡這端和那端,佛教裡不同派系的理解重要各有不同。我是什麼、有沒有我,我之外,無我或者非我 (non-self or not-self)確切的哲學意涵所指為何,一直是爭論不休的大哉問。我只是嘗試從上面這個佛經故事提出一種很簡單,但可以實際應用的解讀:

anattā 除了一般最常見的「無我」的解釋外,也可以是一種鼓勵自己的操作型定義、一種行動指南,「非我」:這些無常的、苦的現象,不適合、不必要看成「這是我的,我是這個,這就是我的真我」。

放下不適合、不需要硬抓在手上,強迫自己對號入座的想法吧。放下來,整個人會很輕鬆,會更自由。問題不是我是誰,問題是我在做什麼,我能如何改變行動。

當然一定也有很正經、嚴肅的「佛教徒」,覺得我講起佛經故事的語氣不三不四。如果這樣想的話,我的建議是,回到阿含或者尼柯耶文本本身,去讀一讀,就像是練習放掉前面講的不必要的自我認同,放下本來以為「一定得這麼解釋才對」的堅持,自己一邊讀一邊思考,「所以,我可以拿這些故事、這些談話來幫助自己、改變自己、讓自己減少壓力、讓自己(長遠來看)更輕鬆、更舒適嗎?」。

或者,下次來聽 KT 老師瞎扯佛經故事吧。 XD