「勿忘,勿助」是傳統練氣的指導原則。據說張三丰、陳攖寧教的練習口訣都有類似的提示,像是「神息相依,守其清靜自然曰勿忘;順其清靜自然曰勿助。」不難理解,只是裡面有個小陷阱。

我本來只讀字面上的意思,以為這原則有點麻煩。因為這字原則字面上的意義,和我一向學的、練的、教的呼吸、靜坐原則似乎有點衝突:助或不助。我以前理解的理想操作一直是這樣子的方式:如果發現不順、不舒服的狀況,有什麼理由不幫忙自己調整改善?

今天站椿時「勿忘勿助」這組字詞又飄了出來。我慢慢吸氣,慢慢吐氣。到後段安靜下來,觀察肚子骨盆深處時才醒悟,我以為的麻煩,甚至是矛盾,也只是自己想像,自己沒想通的想像。

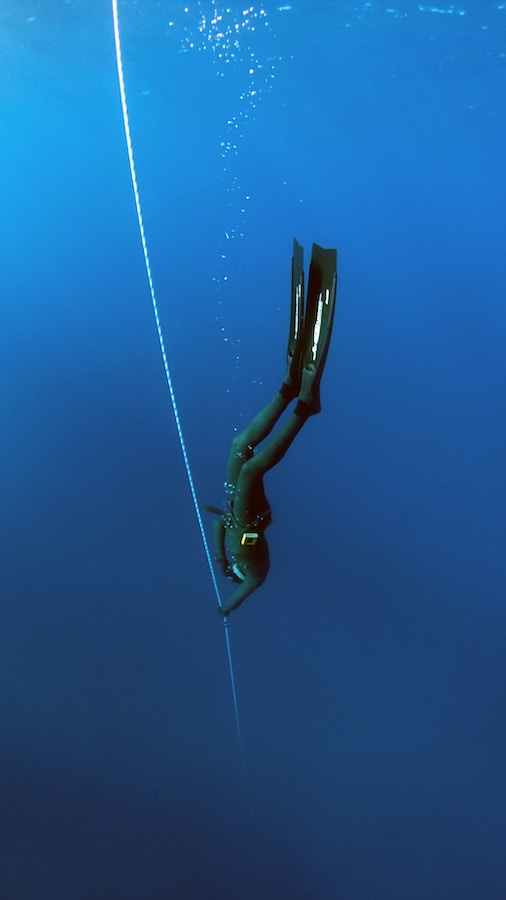

Photo by Jakob Boman

這樣說吧。要練習安靜觀察下腹深處的活動,前提是讓肚子表層的肌肉,骨盆底肌群盡可能都放鬆。能愈徹底放鬆愈好。如何能徹底放鬆呢?專心。專心在這念頭上。專心在這件事上。專心,才有辦法放鬆。放鬆了這些淺表層次的肌肉干擾,才有機會探尋到更深處的狀態。好像慢慢潛水,一開始只離海平面幾公尺,還可以轉頭看到海平面上的光線,繼續下潛。到一定深度之後,海平面已經不在視線範圍之內了,只剩下深海裡緩慢的波動。黑暗無光。

清清楚楚的波動。

要一直記得,才能夠維持這專心的狀態;專心,才能維持放鬆的效果;放鬆,才能觀察到平常緊張緊繃時看不到的(其實卻也是一直存在的)現象。

這個「一直記得」,就是「勿忘」。也就是現在市面上流行的「念」、「正念」這個字,sati 原來要指涉的意思。

市面上現在流行的「念」、「正念」的練習,總是要我們「接納現在的一切」,「接受自己現在的狀態」。這種講法非常妙。如果什麼都值得接受,什麼都該接受,那還要練什麼咧?

肌肉的緊繃很好嗎?很值得接受嗎?心裡的痛苦很好嗎?很值得接受嗎?

可是,不是該「勿助」,就接受宇宙(有的人愛說「宇宙媽媽」、「大地母親」等等的)所給予的一切?

回到前面講的。要「勿忘」,要「記得」,要「記得本來設定好要做的事、要走的方向」,這些「要記得」的念頭,就是 sati,就是一種我們自發的努力,就是一種「助」。沒有這種自發的努力,沒有這種強力的念頭,沒有這種想探究、想瞭解以前不瞭解的(從已知到未知,這件事本身就是「接受一切」的反面,是一種挑戰,是一種改變),就沒有接下來的練習。

那「勿助」又是什麼?在緩緩潛水到海底的過程,光線愈來弱,是人,都會害怕。我們想趕快到目的地,想趕快完成目標,想趕快看到結果。這些害怕,這些急躁,這些想趕快看到結果的念頭,就是揠苗助長。

《孟子公孫丑》說,「宋人有閔其苗之不長而揠之者,芒芒然歸。」人家苗還在慢慢長,硬拔起來,苗就失去成長的機會,我們也失去了因為看到苗的成長而可能產生的喜悅。

「勿助」就是在講這件事。別急。要對自己有耐心。以前很糟的習慣,可能花了幾十年工夫養成,別一心想著有特效藥,一劑見效。別指望上個兩堂課就能徹底解決腰痠背痛的陳年痼疾。

我們該做的是,就是每天記得按時澆水,看到一旁的雜草,該拔的拔,看到蟲子來吃,能幫忙除的就除。除此之外,日照好不好,不是我們能控制的。就繼續每天「勿忘」的工作。

我們該做的是,就是想辦法幫助自己,排出時間來照顧自己,自己的身體,自己的心。像前兩天和一個同學分享的,「要排除一切萬難、阻礙,幫助自己早點上床睡覺休息」。

潛得夠深,待得夠久,足夠安靜下來。該浮現出來的,大概就會浮現出來。

有幾次,我清清楚知道,瞭解我的肚子深處有些微妙且趣味的活動正在進行。整個人,身體,腦子,心都瞭解到這事,整個人確切地沈浸在輕安放鬆的狀態。站著覺得輕鬆,抬手也覺得絲毫不費力。

說不定還可以再繼續更深一點,像是潛到更深的海底一樣,潛到腦子更深處,到心裡深深處,到身體更深處。

記得,「勿忘,勿肋」。

延伸閱讀:

筆直坐久了覺得累,怎麼辦呢?

「正確的呼吸」?