和平常差不多,在一堂課剛開始的時候,我會帶幾組基本的暖身動作。有腳踝的、髖關節的、下背的、肩頸的。

那天的一組前彎暖身開進行了前一兩個動作,一個同學小聲叫了一下,我一看,天啊,一隻體型不太小的小強,從大家的瑜伽墊前面緩緩爬行,還好只有一個同學看到。

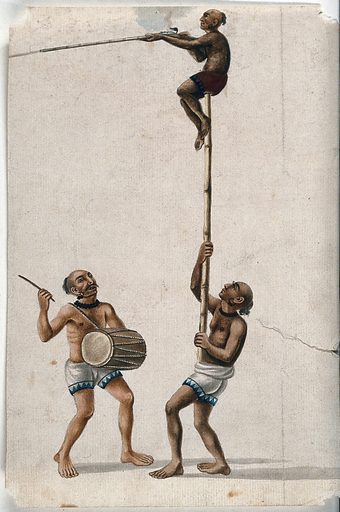

Photo by Ashish Joshi

我的口令持續進行,「右腳前側翹高」,大家繼續動作,。我一個箭步去拿了專門用來抓蟲的空瓶子(常來教室的同學可能都看過我的表演),小強入瓶,再一個箭步送走他。口令還在走,「右腳放鬆下來,換腳左側翹高,在地板上的手指輕輕摸著地板就好,不要太用力支撐地或者抓地板」,同學們都還很專心繼續練。

我匆忙去洗好手(有打肥皂喔),再接著「左腳放鬆,喘一口氣,兩腳前側一起翹高」,看清楚同學們的姿態哪裡要調整,我也趁機喘口氣,調整我自己的呼吸,接著讓大家放鬆雙手,「維持腳掌前側翹高,準備好,站起來囉」。

這個動作雖然常常是在暖身的時候帶,但其實也沒那麼容易,大家站起身的過程總是會東倒西歪,這一次果然也還是伴隨此起彼落的歡樂笑聲。很好,大概其他人都還專注在自己後腿的伸展、平衡或者不平衡,好像沒有其他人發現這起「小強事件」。

前彎暖身完成,繼續其他站姿的變化,一路慢慢走下去。

當天下課時,我照常在門口招呼,看看大家離開教室時的身體狀態、臉上的表情。

然後,又讓我瞄到一隻小小蟲,好像是前一天晚上看到、但沒抓到的一隻小蟋蟀。於是我又是一個箭步去拿了那只空瓶子。

一個同學正穿好鞋要出教室,「老師拜拜,咦,老師,你又在抓什麼蟲子啊?」我秀給同學看,和同學招手說聲拜拜,也和小蟋蟀拜拜。

[延伸閱讀]

排除萬難,送自己一份大禮物

飄浮的餘韻

你(最)不喜歡什麼?

神祕不可測的力量在哪裡?

練習傾聽被掩蓋的聲音

來開天眼吧!