手掌、手指能傳回多少精緻、細微的訊息給我們?我們能從自己的手,理解、認識到觸摸的對象嗎?甚至說,我們能不能藉由手的觸感,反過頭來,體認到作為觸摸者的自己,自己的手和肩頸的連動關係,自己整個人處在什麼樣的身心狀態嗎?

我們一天到晚指頭在手機螢幕上滑動,觸碰,按壓。有的人愈來愈能夠在狹小的手機觸控螢幕上用兩隻姆指或者食指就飛快打字,但手和肩膀、脖子的連結,手和整個人的連結卻愈來愈模糊。

當我們注意到我們的手感覺不到想感覺的對象,讀不到應該讀到的訊息,聽不見本來以為可以聽見的聲音,我們通常不自覺的反應是:讓肩頸用力繃緊。

下意識裡我們誤以為,緊一點才感覺到。要很認真努力,才能夠換取到什麼應該得到的。

簡單講,上面說的的想法有點像是在做交易的心態。這招有時候有用,有時候不見得有用。特別是在要好好覺察、感受自己的身體、自己的精神狀態時,常常反而是一種阻礙。

我們總是習慣抓得緊緊的,不論是牙刷、筷子、手機,或者一段關係、感情,以及任何自己以為是千載難逢的大好機會。我們怕自己不及時抓緊,東西就會掉出掌控的範圍,青春就不再了。(反正會想到「青春就不再了」的朋友,通常真的「青春已不再了」。話說回來,人生又不是只有青春那段歲月才值得珍惜的啊。)

如果能釋放開原來沒注意到的、不必要的張力,會出現什麼情況呢?

Photo by Ullash Borah

試試看才知道。

也有很多人會說,「我就是不知道怎麼放鬆肩膀嘛!」那就練習看看這招:用力聳肩吧,撐個一分鐘、兩分鐘,直到覺得實在受不了,實在沒力氣再撐了,肩頸都痠到不行了,就放下吧。這大概是最初步的放鬆肩膀。(再更進一步的,嗯,歡迎來教室當面討論。)

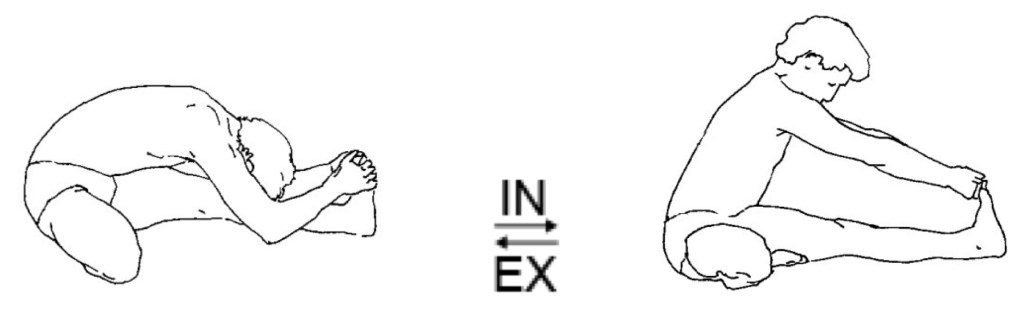

這一陣子站椿的心得之一,就是清楚覺察到手、肩、頸的連動關係。站定了一小段時間之後,有時候手會想浮起來。反正呼吸輕鬆、整個人好像也輕鬆,手就這麼自顧自的飄浮起來。可能在骨盆前,可能在下腹部的高度,可能胸口前面練開合太極,像在玩球一樣,也可能就一手高高飄向右,一手往左往下或者往後沉。

剛好無意中讀到網路上一篇文章在講「心手」(其實是在講「導引」或者「太極」的練法),我就直接剪貼在底下:

練至心手合一時,心即是手,手即是心。

心領意與手合一,故手亦可領意與心合。

雖心手可互領,但手領心為聖,心領手為凡。

因心有意而手無意,故壇經曰:「有心者得,無心者通」。

以意導氣者得「滯」,無意「氣」自暢行。

氣因開合而有浮沈,因吞吐而綿綿不絕。

有手方有吞吐、開合,方見氣之浮沈與綿綿不絕。

此藉手以修心,實藉假以修真也。

我猜想,肢體動作的練習,瑜伽動作也好,各門各派的肢體知覺開發、身心學(somatics)也好,差不多也都可以參考這樣的概念。

有時候同學會問我瑜伽動作進階的練習訣竅,我以前常常講「練聽力」,「在課堂上,聽得見老師的指引,聽得見自己的呼吸,聽得見自己的身體、腦子、情緒、精神。聽得見之餘,甚至慢慢到達聽得懂的層次。」

或許也可以特別針對現代人常見的肩頸痠痛的問題來說:在日常生活中,光是確實察覺、體驗到手、肩、頸的連動關係,說不定就足以讓我們開始進入肩頸的釋放囉。

延伸閱讀:

你的手能聽見什麼訊息?

什麼是「進階練習」?

真正的聆聽

The World IS Sound 世界就是聲音