身心靈圈子裡很愛說「要聽身體的聲音」這句話,每次聽到,我總是笑笑的說,閱讀、傾聽身體這件事,比一般想像的更複雜、更困難一點,因為我們的腦子一天到晚騙自己,讓自己誤以為「我知道了」、「我就是這樣」、「我只能這樣」。

對我自己來說,所謂的身心靈練習,其實就是不斷「破魔」、「除魅」的過程,破除身體裡的障礙、破除自己或者別人在我們腦子裡種下的心魔。

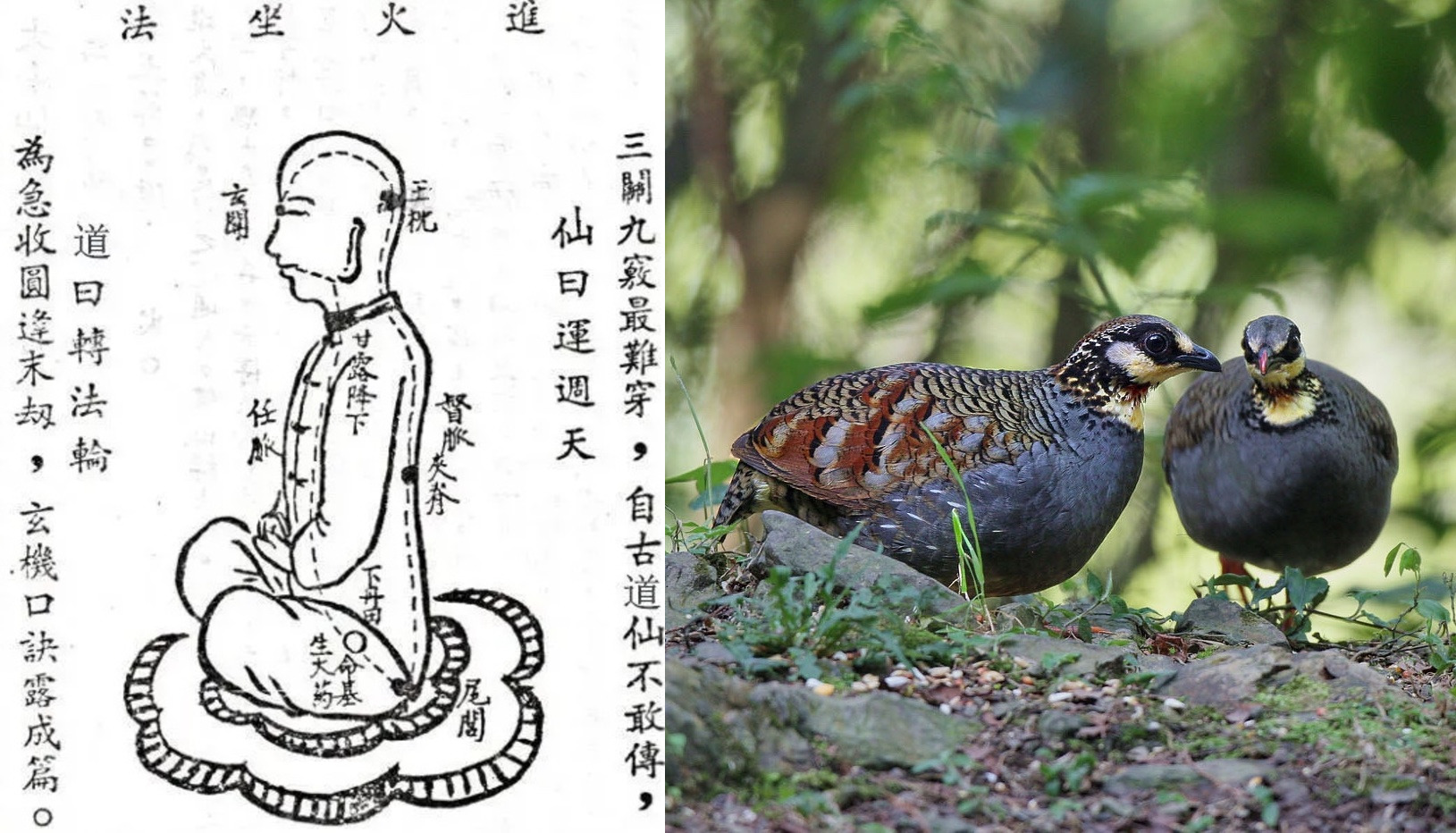

每次靜坐課,我總是一再反覆提醒再提醒,「並不是腦子裡一有什麼念頭出來,我們就得乖乖照辦喔」。我們在練習判斷、選擇、去蕪存菁。

我們以為自己沒辦法前彎下去雙手摸地板,所以我們告訴自己,「我做不到這個動作,放棄這個動作吧!」還沒再多嘗試幾次之前,我們可能不知道,讓膝蓋彎曲,動作慢一點,溫柔一點,不要急躁,多練幾次,雙手就能摸到地板。再多練一陣子,膝蓋愈來愈不需要太彎曲也可以完成這個動作。

「我只能這樣」、「我就是這樣」,是練習「聽身體的聲音」的過程中,最常碰到的阻礙。

一次一次練習放下這些預設的阻礙,我們才有機會聽得到自己身體真正的聲音。聽到身體真正的聲音,成為一個人,成為一個獨立的人。

很多人想上瑜伽課,但覺得「可是我的筋很緊,我的身體很硬」,所以沒辦法練瑜伽。事情好像應該倒過來看。身體硬、筋很緊,來練瑜伽剛剛好。我們開始練習仔細觀察,我們開始慢慢摸索,我們開始一步一步調整,我們開始轉化自己的身心。

我們練動作,是為了要拿回身體的自主權,要練習當自己身體的主人。

我們練靜坐,是為了要拿回大腦、心的自主權,要練習當自己的大腦和心的主人。

我們來練瑜伽,是為了要聽清楚自己身體和心裡真正的聲音,拿回身心的自主權,練習讓自己成長為一個獨立的人,練習當自己的主人。

差不多一樣的道理,我們一次一次去投票,就像是一次又一次的身心練習,要拿回自己這塊土地、自己家鄉、自己國家的自主權,我們要練習當自己這塊土地的主人,我們要成為自己家鄉、自己國家的主人。

要拿回自己這塊土地的自主權,原因不只是因為我們很不幸、有夠倒楣,隔著海峽旁邊住著一個又壞又惡毒、一天到晚虎視眈眈,想吞掉我們的惡質鄰居。不只是這樣喔!雖然說,光是這樣的理由也已經很充份了。

還有一個更深層、更重要的理由:我們是獨立的。我們選擇、成為一個獨立的人。就算旁邊的鄰居有朝一日變得比較有錢、比較貌美、說話比較甜,我們也不可能甘願去他們家當奴隸。我們有機會當朋友的。如果我是獨立的個體、你也是獨立的個體,如果我看待自己和對方都是獨立的個體,如果對方也這樣看待的話,我們是有機會當朋友的。

獨立是什麼意思?

站在一個動作教練、一個靜坐老師的立場上來看這個問題,我認為獨立的態度,是我知道我雖然不完美,但我體認到自己確實是一個完整的個體,我可以這樣練動作,我可以有不同於權威老師指導的方式(他們喜歡說只有他們家賣的才是真正原汁原味的),我當然可以用各種健康、舒服的方式,輕輕鬆鬆展現我的肢體,來完成我的需求。

靜坐課的練習有時候會讓我們不小心以為,只有在靜坐課,才有靜坐的練習,才需要練習靜坐。事情並不是這樣子的。

靜坐的試煉,就在日常生活的每一天、每一分每一秒,就在每一次我們誤以為可以鬆懈下來的瞬間。就像戰場從來不只是在炮聲隆隆、硝煙瀰漫的前線,尤其是現在的戰爭,其實一天到晚在進行,隨時隨地都有無數的認知戰場上的小戰役在廝殺,都有敵軍,伴隨著幾個躲藏在我方的敵軍內應在扯後腿。

這真的是像極了每次靜坐的練習,不是嗎?但才是我們真正的日常生活。

動作和靜坐練習的訣竅是這樣的:帶著信念,持續練習下去。不是因為我今天能夠完成這個看起來很厲害的動作,所以我才來練。那只是炫技。也不是因為等一下靜坐會讓我獲得一段十分鐘、半小時的平靜時光,所以我來練靜坐。那只是休息,甚至說不定是一種逃避。

就是要來面對動作、靜坐練習時一次一次的不完美、跌倒、分心,分心再拉回來,拉回來又分心的挑戰、磨練,讓心裡的能量愈來愈茁壯,讓自己面對問題時有愈來愈純熟的處理技巧。

同樣的,我們不是因為某個候選人、某種主張一定會贏,所以我們才去投票給他。我們投給他,是因為那是我們的信念所在,那是我們做為一個獨立的人思考之後的選擇。我去投票,我去練習。這一次即使還沒成功,我也不會失志,我會繼續練習下去。

對了,當然要提醒一下,獨立還有一種附帶的後果:很累、累死人了,但又會有一種滿足感。每一個獨立工作者、每一個自己照顧小孩的父母親(尤其是媽媽),每一個努力安頓自己身心的練習者,都會懂這種心情。

回家投票吧!可能很累,說不定這一次還不會成功,但我們會知道自己努力了,我們心裡愈來愈茁壯的能量,會讓我們覺得滿足,也會給週遭帶來溫暖。

[延伸閱讀]

正念到底是要幹嘛用的?

「從自己的經驗來讀」

一場爭取休息時間的戰爭!

簡單的答案

練習的道路,在地圖以外的地方

自由的滋味

傾聽身體的需求

沒太陽的時候,就自己生一顆出來吧!